今はスマホが情報端末の一番になって、WEBのデザインもスマホ向けのほうが多くなってきた気がします。私もWEBにはインターネット黎明期からかかわってきました。

画面も 720*480px サイズが多かったです。MS-DOSからWindowsになると、1280*800px のSXGAが多くなりましたがWEBデザイン的には、横は720pxくらいが多かったと思います。

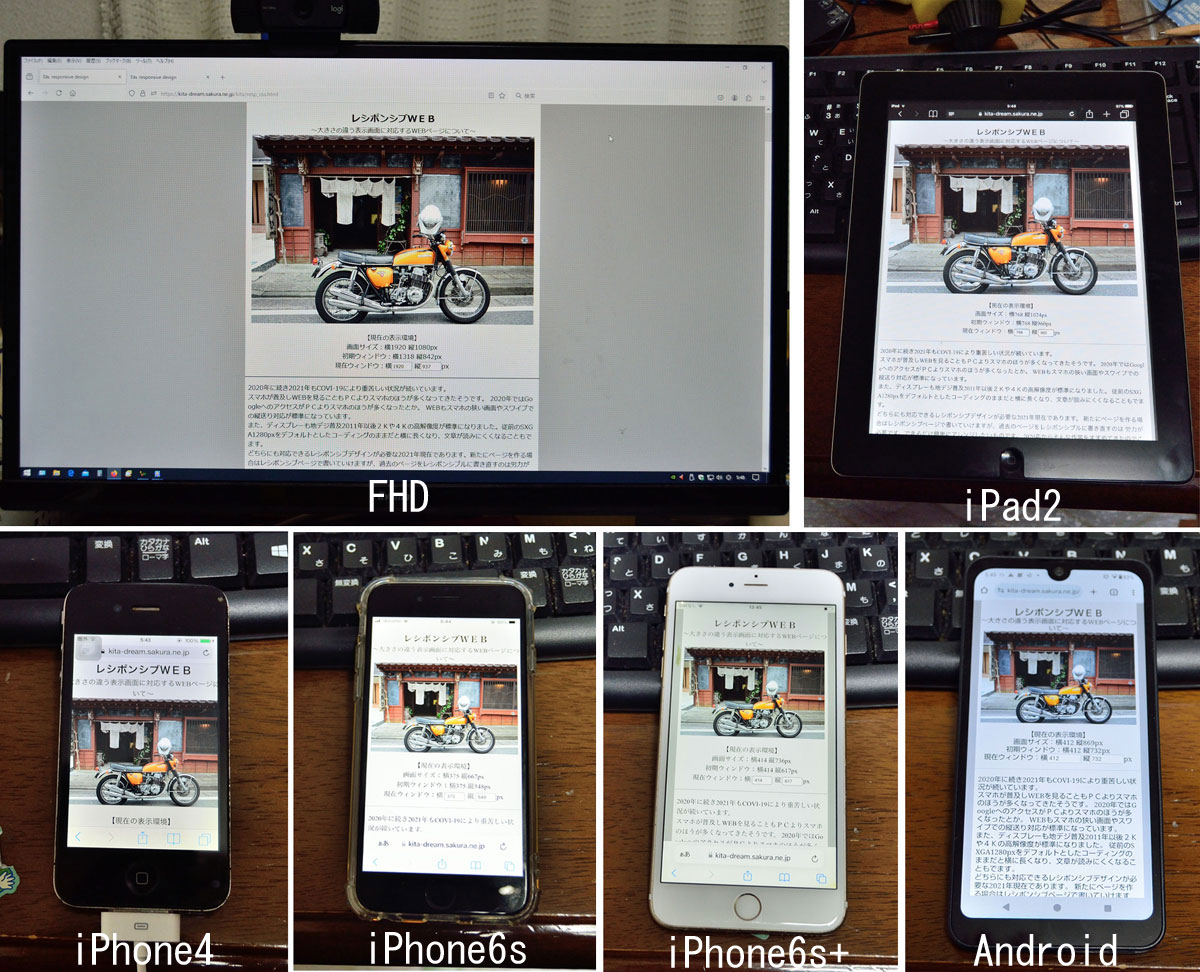

iPhoneの登場で、スマホが普及してくると、スマホに合わせたデザインが求められるようになりました。iPhone4の頃は横320pxでしたが、iPhone46の頃には375pxや、少し大きいiPhone plusモデルなど横は414pxとなりました。Android携帯は412pxが一般的なようです。

FHDや4Kディスプレー用には、大きくデザインすることはできますが、読みにくくなるので大きくても10204px前後が多いようです。

私のWEBは情報量が多くないので、スマホ用には375px、PC用には750pxとしています(iPadからPCと同じ配置でみられるようにしています)。

|