Windows11 旛朰榐

Windows11偼旛朰榐偟偨偄偙偲偑偨偔偝傫

Win10旛朰榐

俹俠旛朰榐

屆偄俹俠(Windows7媺)傊偺僀儞僗僩乕儖

Windows11偼丄僀儞僗僩乕儖偺偨傔偺僴乕僪僂僃傾梫審偑尩偟偔側傝傑偟偨丅

屆偄俹俠(儅僓乕儃乕僪)偱梫審枹枮偵側傝傗偡偄偺偼庡偵師偺俀揰偱偡丅

(1) 僙僉儏傾僽乕僩(UEFI慜採)偑巊偊傞偐

(2) TPM2.0幚憰偐(價僢僩儘僢僇乕巊梡偺偨傔偺)

偙傟傜偼Windows11杮懱偺摦嶌偵塭嬁偡傞傕偺偱側偔丄僀儞僗僩乕儔乕偑僠僃僢僋偟偰僽儘僢僋偡傞偺偱丄

偦偙傪僋儕傾偡傞僣乕儖傪梡偄偰僀儞僗僩乕儖偟偰偟傑偊偽俷俽偲偟偰摦嶌偟傑偡丅

(3) 24H2偐傜偼Core i埲慜偺Core2側偳偺CPU偱偼摦嶌偟側偄巇條偵側傝傑偟偨丅

屆偄PC僀儞僗僩乕儖偵偮偄偰愭偵傑偲傔傞偲埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅

1. UEFI偱側偔BIOS娐嫬偱傕僀儞僗僩乕儖壜擻

2. 僙僉儏傾僽乕僩柍偟(BIOS)傗丄僙僉儏傾僽乕僩枹愝掕(UEFI)偱傕壜擻

3. TPM2枹幚憰偱傕壜擻(TPM2撪憼偼戞8悽戙Core-i偐傜)

4. Core 2(娷傓)埲慜偺CPU偱偼丄23H2傑偱僀儞僗僩乕儖壜擻

亂侾亃僀儞僗僩乕儖僣乕儖偱僀儞僗僩乕儖

丒

Rufus

丒

Flyby11

僀儞僗僩乕儖僣乕儖傪巊偆偺偑娙扨偱偍偡偡傔偱偡丅Rufus偑掕斣偺傛偆偱偡偟丄巊偄曽傕僱僢僩偱娙扨偵専嶕偱偒傑偡丅

亂俀亃Windows10偺僀儞僗僩乕儔乕偱僀儞僗僩乕儖

Rufus傗Flyby11傪巊偭偰偄傞偆偪偵丄Windows10偺僀儞僗僩乕儔乕偱傕偱偒偦偆側婥偑偟偰傗偭偰傒偨傜偱偒傑偟偨丅

偨偩偟僋儕乕儞僀儞僗僩乕儖偺傒偱傾僢僾僌儗乕僪僀儞僗僩乕儖偼偱偒傑偣傫丅

1. Windows10(22H2)偺ISO僀儊乕僕僼傽僀儖傪弨旛

Microsoft偐傜

Windows10(22H2)傪僟僂儞儘乕僪(2025擭1寧尰嵼壜擻,MediaCreationTool_22H2.exe偺僟僂儞儘乕僪偐傜)

2. Windows11偺僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾偺嶌惉(2025擭1寧尰嵼24H2)

Microsoft偐傜([崱偡偖僟僂儞儘乕僪]傪僋儕僢僋)

mediacreationtool.exe 傪僟僂儞儘乕僪偟丄偦偙偐傜僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾傪嶌惉偡傞

仸Microsoft僒僀僩偼廬慜價儖僪偼抲偐側偔側傞偺偱偲傝偁偊偢僟僂儞儘乕僪偟偰嶌偭偰偍偔偲傛偄

3. 嶌惉偟偨Windows11僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾偺慡僼傽僀儖傪揔摉側僼僅儖僟偵僶僢僋傾僢僾

(戝偒側:\sources\install.esd(win11杮懱)偩偗偁傟偽傛偄偺偱帪娫抁弅偟偨偄応崌偼偙傟偩偗偵偡傞)

4. 嶌惉偟偨Windows11僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾偺慡僼傽僀儖傪嶍彍偡傞

5. Windows10僀儞僗僩乕儖梡ISO僀儊乕僕傪儅僂儞僩偡傞

6. 儅僂儞僩偟偨慡僼傽僀儖傪嬻偵偟偨僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾偵僐僺乕偡傞

(戝偒側:\sources\install.esd(win10杮懱)偼僐僺乕偟側偔偰傕傛偄偺偱帪娫抁弅偟偨偄応崌偼偙傟傪彍奜偡傞.

FAT32僼僅乕儅僢僩偺応崌僼傽僀儖偑4GB傪挻偊偰偄傟偽僐僺乕偱偒側偄偑昁梫側偄偺偱僐僺乕偱偒側偔偰傛偄.)

7. 僶僢僋傾僢僾偟偨:\sources\install.esd(Win11杮懱)傪丄USB儊僨傿傾偺:\sources\僼僅儖僟偵僐僺乕偡傞

8. 俹俠傪僔儍僢僩僟僂儞(傑偨偼嵞婲摦)偟丄僀儞僗僩乕儖梡USB儊僨傿傾偐傜婲摦偟僀儞僗僩乕儖偡傞丅

(UEFI丄BIOS 偳偪傜偱傕婲摦偱偒傞)

(1) 僱僢僩儚乕僋(LAN,wifi側偳)偼愗偭偨娐嫬偺傎偆偑傛偄

(Microsoft傾僇僂儞僩偺梫媮側偳偒偰偆偞偄偺偱)

(2) 僾儘僟僋僩俬俢偼柍偟偱愭偵偡偡傓

(3) [僱僢僩儚乕僋偵愙懕偟傑偟傚偆] 偱愭偵恑傔側偔側偭偨傜丄

[Shift+F10]僉乕偱僐儅儞僪僾儘儞僾僩傪奐偄偰埲壓偺傛偆偵僐儅儞僪擖椡

>cd oobe

>BypassNRO.cmd

偡傞偲丄僙僢僩傾僢僾偑拞抐偝傟嵞婲摦偡傞丅偦偺屻丄摨條偵偙偙傑偱恑傫偱偔傞偲丄

[僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偰偄傑偣傫] 偑慖戰偱偒傞傛偆偵側傝愭偵恑傔傞

(4) 僨僶僀僗偺僾儔僀僶僔乕愝掕偺慖戰偼慡偰柍偟偵

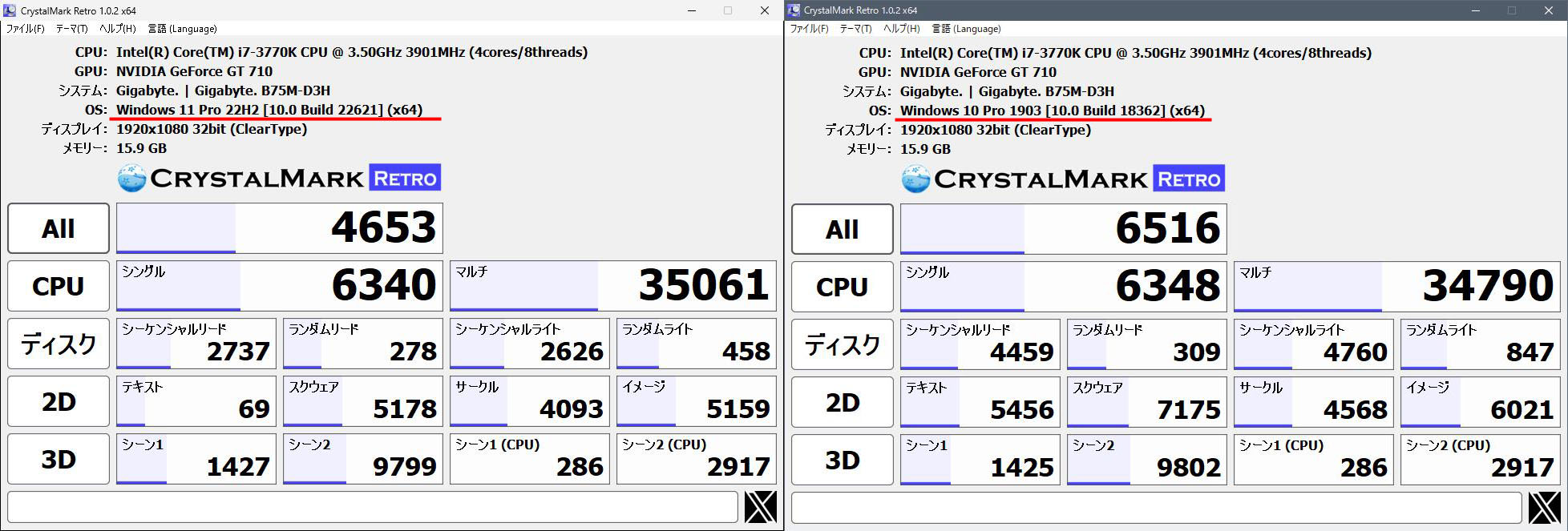

亂Win10偲斾妑亃

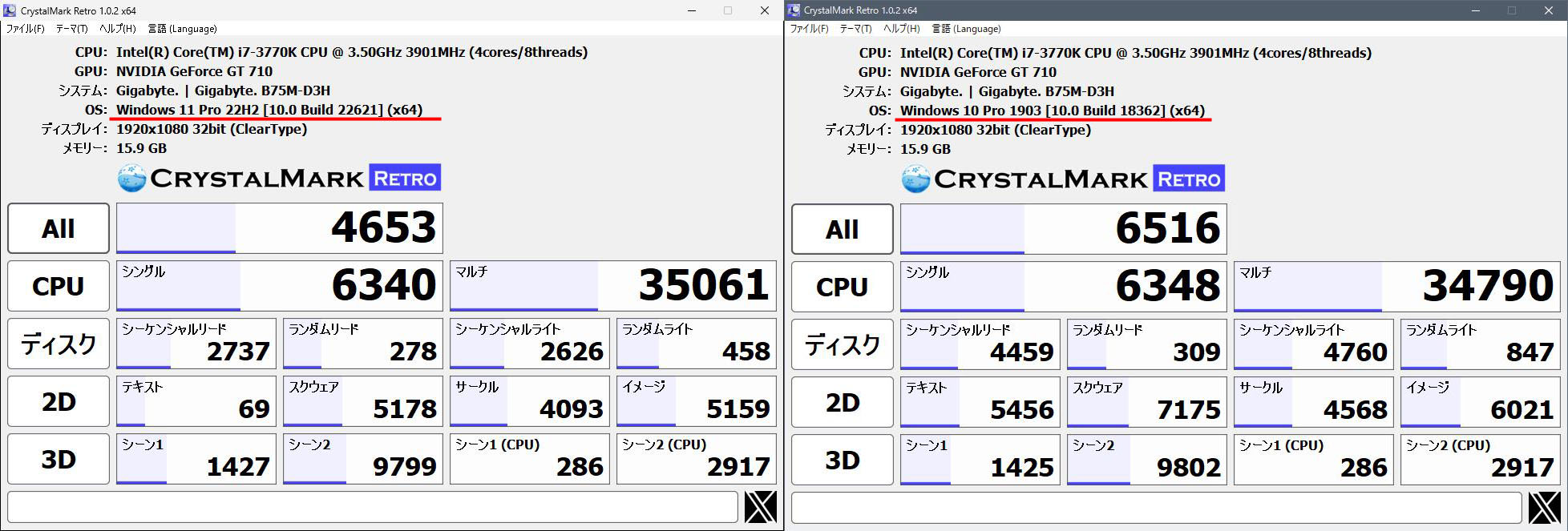

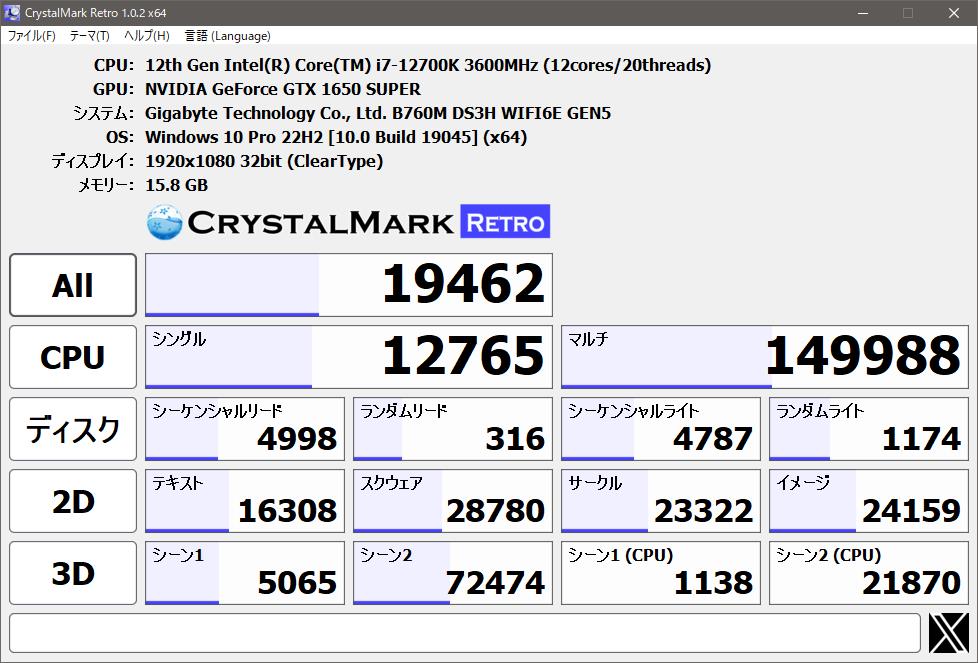

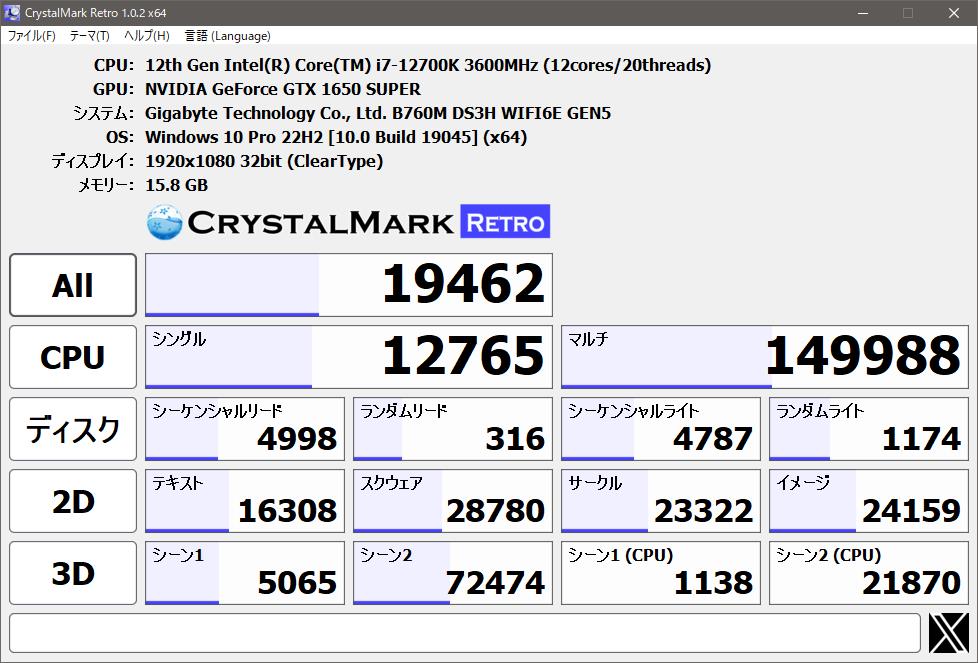

壓偺恾偼丄摨偠俹俠偱丄SSD嵎偟懼偊偱Windows10偲Windows11偺摦嶌傪斾妑偟偨偱偡丅俹俠偺婲摦娐嫬偼BIOS偱偡丅

僗僐傾偼杦偳摨偠偱偡偺偱丄Windows11偑Windows10偲斾妑偟偰廳偔側傞偲偄偆偙偲偼側偝偦偆偱偡丅

(俀俢僥僉僗僩偺僗僐傾偑側偤偐Win11偼掅偄偱偡偑)

UEFI婲摦偱偒傞USB傪Windows娐嫬偱嶌傞

UEFI婲摦偱偒傞USB偼丄Windows昗弨偱偼FAT32僼僅乕儅僢僩儊僨傿傾側偺偱(BIOS婲摦傕壜)丄

USB儊僨傿傾傪FAT32僼僅乕儅僢僩偟丄婲摦壜擻側僀儞僗僩乕儔乕僀儊乕僕傪彂偒崬傔偽傛偄丅

僐儅儞僪儔僀儞偐傜埲壓傪幚峴偡傞丅

>Diskpart(Diskpart偵擖傞)

>list disk

>select disk #(僞乕僎僢僩僨傿僗僋斣崋)

>clean

(>convert mbr MBR偵曄姺偡傞応崌)

(>convert gpt GPT偵曄姺偡傞応崌)

>create partition primary

>select partition 1

>active(MBR婲摦壜擻偵)

>format fs=fat32 (fat32僼僅乕儅僢僩)

>assign(儅僂儞僩)

>exit(Diskpart傪敳偗傞)

埲忋偺曽朄偼丄Windows11偺僀儞僗僩乕儖梡ISO僀儊乕僕傪揥奐偟偨僼傽僀儖偵偮偄偰傕摨條偵僀儞僗僩乕儖偱偒傑偡偑丄

僨傿僗僋僀儊乕僕偵娷傑傟傞Windows11杮懱僀儊乕僕(\sources\install.wim)偼丄FAT32偱埖偊傞4GB傪挻偊偰偄傞偺偱暘妱偑昁梫偲側傝傑偡丅FAT32偵彂偒崬傔側偄僼傽僀儖傪暘妱偡傞応崌丄

Dism僐儅儞僪偱暘妱偱偒傑偡丅偙傟傪僀儞僗僩乕儖USB儊僨傿傾偺sources僼僅儖僟偵僙僢僩偟傑偡丅偦偺忬懺偐傜僀儞僗僩乕儖偱偒傞偙偲傕妋擣偟偰偄傑偡丅

>Dism /Split-Image /ImageFile:尦僪儔僀僽儗僞乕:\僼傽僀儖柤 /SWMFile:憲愭僪儔僀僽儗僞乕:\僼傽僀儖柤 /FileSize:3800

亂椺亃

>Dism /Split-Image /ImageFile:C:\sources\install.wim /SWMFile:G:\sources\install.swm /FileSize:3800

栠偡応崌偼

DISM /Export-Image /sourceimagefile:install.swm /SWMFile:G:\sources\install*.swm /Sourceindex:1 /DestinationImageFile:C:\sources\install.wim

Intel Core2側偳偼僀儞僗僩乕儖晄壜偵

Windows11(24H2)偐傜

Windows11(24H2)偼PopCnt柦椷傪旛偊偰偄側偄CPU(Intel Core2側偳)偱偼摦嶌偱偒側偄巇條偲側傝傑偟偨丅

Core2Quad偺俹俠偱帋偟偰傒傑偟偨丅僀儞僗僩乕儖嶌嬈偱丄僼傽僀儖偺揥奐偑廔傢傝丄嵞婲摦偡傞応柺偱乽婲摦<->儕僙僢僩乿傪孞傝曉偟婲摦偱偒傑偣傫丅

僀儞僗僩乕儖偵偼 Core i埲忋偺CPU偑昁梫偵側傝傑偟偨丅

Core2宯偱僀儞僗僩乕儖偱偒傞Windows11偼23H2傑偱偲側傝傑偟偨丅

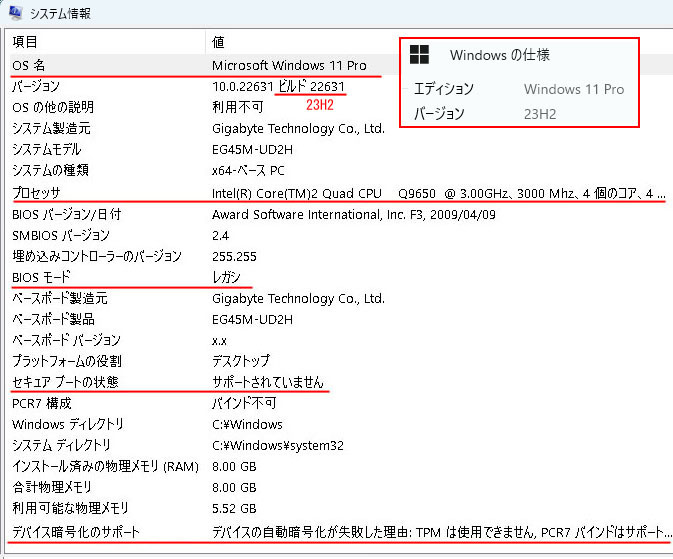

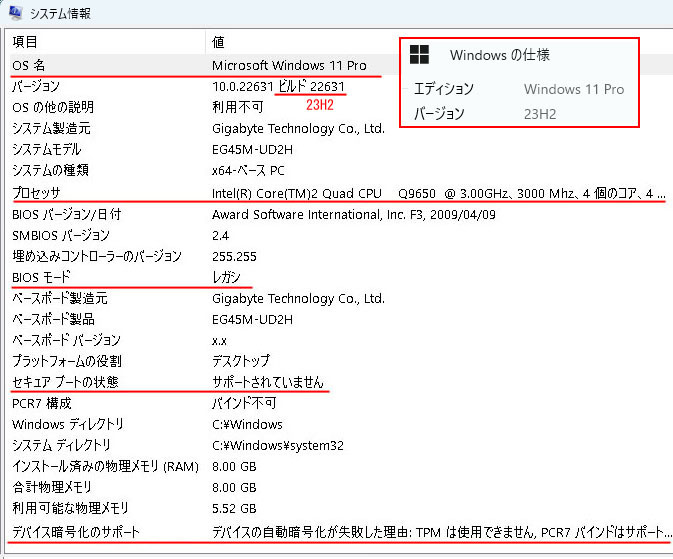

壓偼LGA775僜働僢僩偵core2 Quad傪僙僢僩偟偨俹俠偑Windows11(23H2)偱摦嶌偟偰偄傞偲偒偺僔僗僥儉忣曬(msinfo32)偺敳悎偱偡丅

儗僈僔乕BIOS婲摦(AHCI)偱丄僙僉儏傾僽乕僩枹懳墳丄TPM枹幚憰偱摦嶌偟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅

僀儞僗僩乕儖帪偵僄僨傿僔儑儞偑慖傋側偄応崌傊偺懳墳

Windows11偼丄Pro丄Home側偳僄僨傿僔儑儞偼僀儞僗僩乕儖帪偵慖戰偱偒傑偡偑丄慖戰偱偒側偄忬嫷偵側傞偙偲偑偁傝傑偡丅

偙偺応崌丄埲壓偺撪梕偺僥僉僗僩僼傽僀儖傪丄僼傽僀儖柤 ei.cfg 偲偟偰丄僀儞僗僩乕儖儊僨傿傾偺 sources僼僅儖僟偵擖傟偰偐傜僀儞僗僩乕儖嶌嬈偡傟偽慖戰偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅

----------------------(ei.cfg)

[EditionID]

[Channel]

Retail

[VL]

0

----------------------

僀儞僗僩乕儖帪[僱僢僩儚乕僋偵愙懕偟傑偟傚偆]傪夞旔偡傞曽朄

(1) [僱僢僩儚乕僋偵愙懕偟傑偟傚偆] 偱愭偵恑傔側偔側傞丅

(2) [Shift+F10]僉乕偱僐儅儞僪僾儘儞僾僩傪奐偄偰埲壓偺傛偆偵僐儅儞僪擖椡

>cd oobe

>BypassNRO.cmd

...僙僢僩傾僢僾偑拞抐偝傟嵞婲摦偡傞丅

(3) 偦偺屻丄摨條偵僀儞僗僩乕儖傪偡偡傔丄偙偙傑偱恑傫偱偔傞丅

(4) [僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偰偄傑偣傫] 偑慖戰偱偒傞傛偆偵側傝愭偵恑傔傞丅

僀儞僗僩乕儖帪偵儅僀僋儘僜僼僩傾僇僂儞僩偺擖椡傪夞旔偡傞曽朄

亂曽朄1亃僱僢僩儚乕僋愙懕傪愗偭偰僀儞僗僩乕儖嶌嬈偟丄乽惂尷偝傟偨愝掕偱懕峴乿傪慖傇丅

亂曽朄2亃 儅僀僋儘僜僼僩傾僇僂儞僩偵偱偨傜傔側傾僇僂儞僩偲僷僗儚乕僪傪擖椡偟丄乽栤戣偑敪惗偟傑偟偨乿夋柺壓偺[師傊偡偡傓]偱懕峴

儅僀僋儘僜僼僩傾僇僂儞僩偱俹俠傪巊偆偺偼丄偄傠偄傠側昍偯偗偑彑庤偵偝傟傞偺偱丄巹偼儘乕僇儖儐乕僓乕偱俹俠傪巊梡偡傞攈偱偡丅BitLocker傗丄Onedrive丄MicrosoftStore側偳丄昁梫側応崌丄帺暘偱僙僢僩偡傟偽傛偄偲巚偭偰偄傑偡丅

僞僗僋僶乕偵彫偝偄傾僀僐儞傪昞帵偡傞

Windows1偵偁偭偨乽僞僗僋僶乕偵彫偝偄傾僀僐儞傪昞帵偡傞乿婡擻偼丄Windows11偺昗弨娐嫬偱偼徣偐傟偰偄傑偟偨丅

24H2偺峏怴僾儘僌儔儉丄

KB5062660偺揔梡偱丄偙偺婡擻偑捛壛偝傟傑偟偨丅帺摦峏怴偝傟偰偄側偄応崌偼丄

Microsoft Update 僇僞儘僌偐傜僟僂儞儘乕僪偟偰僀儞僗僩乕儖偱偒傑偡丅

仸丂KB5062660偼丄怴偟偄峏怴偱抲偒姺偊傜傟傞偙偲傕偁傝傑偡偺偱丄忋偺儕儞僋偐傜嶲徠偟丄僞僀僩儖偺儕儞僋偐傜奐偒乽僷僢働乕僕偺徻嵶乿偱抲偒姺偊偑側偄偐妋擣偟偰偐傜僟僂儞儘乕僪仌僀儞僗僩乕儖偟傑偡丅

Win11僞僗僋僶乕偺僺儞巭傔偺僶僌

僞僗僋僶乕偵僺儞巭傔偟偨傾僀僐儞偑奜偣側偄偙偲偑偁傝傑偡丅(24H2)

偙偺応崌丄僙乕僼儌乕僪偱婲摦偡傟偽奜偣傑偡丅

僞僗僋僶乕偵僺儞巭傔偡傞偲偒塃僋儕僢僋儊僯儏乕偱僺儞巭傔偟偨傕偺偼奜偣傑偡偑丄

僔儑乕僩僇僢僩傪僞僗僋僶乕偵僪儔僢僌 傾儞僪 僪儘僢僾偟偰僺儞巭傔偟偨傕偺偼

奜偣側偔側傞応崌偑偁傞傛偆偱偡丅偍偦傜偔Win11偺僶僌偲巚偄傑偡丅24H2偱傕僞僗僋僶乕偺懢偝偼嫹偔偱偒傑偣傫偟丄

Win10偺僒億乕僩傪愗傞偲偄偄偮偮丄傑偩晄埨梫慺偺偁傞Win11偱偡丅

僙乕僼儌乕僪傪[F8]僉乕偐傜婲摦偝偣傞偺偼丄Win10摨條偺DOS僐儅儞僪偱偱偒傑偡偺偱丄偙偙偺Win10偺婰帠傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

SMB僼傽僀儖嫟桳偵儘僌僆儞偱偒側偄(24H2)

乽僱僢僩儚乕僋帒奿忣曬偺擖椡乿僟僀儎儘僌偑昞帵偝傟恑傔側偄

僎僗僩儘僌僆儞傪桳岠偵偡傞

嘆 [僼傽僀儖柤傪巜掕偟偰幚峴]-[gpedit.msc]

嘇 [僐儞僺儏乕僞乕偺峔惉]-[娗棟梡僥儞僾儗乕僩]-[僱僢僩儚乕僋]-[Lanman 儚乕僋僗僥乕僔儑儞]

嘊 乽埨慡偱偼側偄僎僗僩儘僌僆儞傪桳岠偵偡傞乿仺桳岠

仸丂屆偄娐嫬偺応崌丄[僾儘僌儔儉偲婡擻]-[Windows偺婡擻偺桳岠壔傑偨偼柍岠壔]-[SMB 1.0/CIFS 僼傽僀儖嫟桳偺僒億乕僩]傕ON偵

僙僉儏傾僽乕僩偲價僢僩儘僢僇乕

UEFI偱偺OS愗傝懼偊偺拲堄揰

Windows11偺梫審偲偟偰僙僉儏傾僽乕僩偲價僢僩儘僢僇乕偺偨傔偺TPM2幚憰偑偁傝傑偡丅

Windows11偺僀儞僗僩乕儖梫審僠僃僢僋偼丄婡擻偑偁傞偐偳偆偐偺僠僃僢僋偩偗偱丄

婡擻偑巊傢傟偰偄傞偐偺僠僃僢僋偱偼偁傝傑偣傫丅婡擻偺乽巊偆/巊傢側偄乿偼儐乕僓乕偑慖戰偱偒傑偡丅

[1]僙僉儏傾僽乕僩

UEFI婲摦偺俹俠偱偁傟偽UEFI(GIOS)愝掕偱僙僉儏傾僽乕僩偑巊偊傞愝掕偵偟偰偁傟偽傛偄偱偡

丅桳岠壔偡傞偟側偄偼偦偙偐傜師偺愝掕偲側傝傑偡丅桳岠壔偟側偔偰傕偐傑偄傑偣傫丅

[2]價僢僩儘僢僇乕(TPM2)

價僢僩儘僢僇乕傪巊偄偨偄応崌丄廬慜偼儅僓乕儃乕僪偵TPM儌僕儏乕儖傪庢傝晅偗偰幚尰偟偰偄傑偟偨(TPM1.2,TPM2.0側偳)丅

戞俉悽戙埲崀偺Intel Core-i CPU偱偼丄TPM2.0憡摉偺Intel PTT 偑CPU偵撪憼偝傟偰偄傞偺偱儌僕儏乕儖傪庢傝晅偗傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅

Windows11偺僀儞僗僩乕儖梫審僠僃僢僋偼丄婡TPM2偑幚憰偝傟偰偄傞偐偺僠僃僢僋偩偗偱丄

價僢僩儘僢僇乕偺乽巊偆/巊傢側偄乿偼儐乕僓乕偑慖戰偱偒傑偡丅

戞俉悽戙Intel Core-i埲慜偺CPU偱傕丄TPM2儌僕儏乕儖傪庢傝晅偗傟偽Windows11偺梫審傪僋儕傾偱偒傞偲巚偄傑偡偑丄偦偆偄偆慻傒崌傢偣偺僷乕僣偱帋偟偨偙偲偑偁傝傑偣傫丅

[3]UEFI婲摦偺拲堄揰

嵟嬤偼BIOS傛傝UEFI偱婲摦偝傟傞偙偲偑晛捠偵側傝傑偟偨丅BIOS揑摦嶌偼UEFI儊僀儞偱CSM傪桳岠壔偟偨傝偱偡丅

偙偺UEFI娐嫬偼丄巹偺傛偆偵HDD(SDD)偵堎側傞OS傪擖傟偰愗傝懼偊偰巊梡偡傞傛偆側応崌偼拲堄偑昁梫偱偡丅

HDD(SSD)偵OS傪僀儞僗僩乕儖偡傞嵺偵偼丄奩摉偺HDD(SSD)偩偗愙懕偟丄懠偼暔棟揑偵愗傝棧偟偰僀儞僗僩乕儖偡傞昁梫偑偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

UEFI偼僪儔僀僽偵僽乕僩椞堟傪嶌傝傑偡偑丄暿偺僪儔僀僽偵暿OS傪僀儞僗僩乕儖偡傞偲偒丄

僽乕僩椞堟偺偁傞廬慜僪儔僀僽偑愙懕偝傟偰偄傞偲丄偦偺僽乕僩椞堟傪巊偍偆偲偡傞偐傜偱偡丅

偦偆側傞偲暿OS偩偗偺僪儔僀僽偲偟偨応崌丄婲摦偱偒傑偣傫丅俀偮偺俷俽傪僀儞僗僩乕儖偡傞庤弴偼埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅

嘆 侾偮栚偺俷俽梡偺HDD(SSD)偩偗傪愙懕偟侾偮栚偺俷俽傪僀儞僗僩乕儖

嘇 侾偮栚偺俷俽梡偺HDD(SSD)傪奜偟丄俀偮栚偺俷俽梡偺HDD(SSD)偩偗傪愙懕偟俀偮栚偺俷俽傪僀儞僗僩乕儖

嘊丂昁梫側偡傋偰偺HDD(SSD)傪愙懕

嘋丂UEFI偺婲摦儊僯儏乕偐傜丄岲傒偺俷俽傪婲摦(僽乕僩椞堟偑俀偮昞帵偝傟傑偡)

2025擭 Windows11俹俠傪慻傓側傜

(1) CPU

Intel Core i5-12600, Intel Core i7-12700偁偨傝丅Intel Core i偼丄11悽戙偐傜撪憼僌儔僼傿僢僋偑岦忋丄

12悽戙偐傜10nm僾儘僙僗(6乣11悽戙偼14nm僾儘僙僗)丄13悽戙偱傑偨彮偟曄峏丅

怴偟偔慻傓側傜12悽戙埲屻(LGA1700)偺儕乕僘僫僽儖偺傕偺偑傛偄偐側偲丅

俹俠偺梡搑偑摦夋曇廤宯側傜CPU偼擻椡偺崅偄傕偺傪丅儗儞僟儕儞僌傗僄儞僐乕僪偱偼CPU惈擻偑張棟懍搙偵塭嬁偟傑偡丅

俹俠偺梡搑偑僎乕儉宯側傜偦偙偦偙偺惈擻偺CPU偱俷俲丅僎乕儉昤夋偼CPU傛傝僌儔儃惈擻偑塭嬁偡傞偐傜偱偡丅

(2) 儅僓乕儃乕僪

CPU僜働僢僩偼 12乣14悽戙懳墳偺LGA1700丄僠僢僾僙僢僩偼 Intel 700僔儕乕僘偁偨傝傪巊偭偰偄傞傕偺丅

偦偟偰丄2025擭尰嵼偺忬嫷偲偟偰偼丄SSD M.2丄DDR5懳墳偱丄撪晹僐僱僋僞偵USB3(10G)丄USB-C(10G)偑偁傞傕偺偑梸偟偄偱偡丅

嬶懱揑偵偼

ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II,

MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI,

GIGABYTE B760M AORUS ELITE WIFI6E DDR4 GEN5,

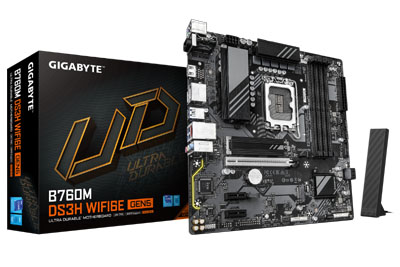

GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5,

GIGABYTE B760M D3HP WIFI6

側偳丄偳傟傕戜榩惢偱偡丅儅僓乕儃乕僪偲偄偊偽戜榩偱偡丅

(3) 僌儔儃

亂1亃撪憼GPU傪巊偆

僎乕儉傗摦夋曇廤丄儗僈僔乕婲摦偟側偗傟偽撪憼僌儔僼傿僢僋偱傛偄偐偲丅

壓偼丄Core i7-12700K撪憼偺Intel_UHD_Graphics_770偱偺FF14儀儞僠儅乕僋寢壥偱偡丅

亂2亃僄儞僩儕乕僋儔僗僌儔儃傪巊偆

埨壙側 GeForce GT1030僋儔僗(惈擻栚埨357)側傜丄14悽戙Corei撪憼偺UHD 770(惈擻栚埨261)埲忋偱偡丅

摦夋曇廤偑夣揔偵側偭偨傝丄GPU側偟偺CPU(Intel F/KF僔儕乕僘)傪慖戰偱偒偨傝偟傑偡丅

Intel戞10悽戙埲崀CPU偺撪憼GPU偼CSM傪桳岠愝掕(儗僈僔乕婲摦)偱偒側偄偺偱丄偙傟傪桳岠偵偟偨偄応崌傕曋棙偱偡丅

ASUS GT1030-SL-2G-BRK(惈擻栚埨357)偼挿庻偱尰峴丅

拞屆扵偟偵側傝傑偡偑丄埨壙偱扵偣傞

GTX750宯 傕UHD770埲忋偱偡丅

亂3亃Intel戞12乣14悽戙CPU偵尒崌偭偨僌儔儃傪巊偆

俀枩墌慜屻偺GeForce GTX1650(惈擻栚埨1059)/1650super/1660/1660super(惈擻栚埨1741)偁偨傝偑傛偄偱偡偑丅廔攧偱偡丅

尰峴偺GeForce RTX3050(惈擻栚埨1753)偼丄RayTracing婡擻偑晅偄偰姤偑RTX偲側傝傑偟偨偑惈擻偺妱偵壙奿偑崅偡偓傑偡丅

壓偼丄Core i7-12700K偲GTX1650super偱偺FF14儀儞僠儅乕僋寢壥偱偡丅

(GTX1660宯偼11,000偔傜偄偵側傝傑偡)

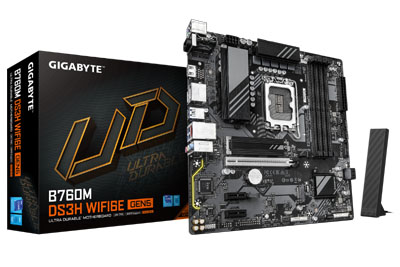

GIGABYTE B760M-DS3H(2025擭敪攧)

2025擭丄Windows10偺僒億乕僩偑崱擭傑偱丅Windows11偺梫審偵崌偆僴乕僪僂僃傾傪弨旛偟偮偮丄嵟嬤偺僴乕僪僂僃傾娐嫬傪嶌傞偙偲偵偟傑偟偨丅

儅僓乕儃乕僪偼

GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5 偱偡丅

MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI 偲擸傫偩偺偱偡偑丄巊偄彑庤偵姷傟偨GIGABYTE偵偟傑偟偨丅

USB3偑10Gbps懳墳偱側偔5Gbps偱丄USB-C撪晹億乕僩偑柍偄偲偄偆偺偑婥偵側傝傑偟偨偑丄USB3偺弶婜婯奿5Gbps偁傟偽價僨僆僇儊儔偐傜偺僨乕僞撉傒崬傒帪娫傕偦偆婥偵側傜側偄偐傜偱偡丅

PC懁偑10Gbps懳墳偱傕丄儊儌儕懁偺懳墳傗丄僇乕僪傾僟僾僞懳墳偵傛傝丄幚嵺偼岞徧抣傛傝偐側傝棊偪傞偙偲傕擣幆偟偰偄傑偡偺偱丄5Gbps偱幚梡廫暘偲峫偊傑偟偨丅

PC働乕僗僼儘儞僩僷僱儖偺USB-C抂巕偵偼USB3偐傜曄姺偡傞偙偲傕偱偒傑偡偑丄

PCIe僗儘僢僩梡偺USB-C撪晹僐僱僋僞僇乕僪(10G懳墳)傪捛壛峸擖偟偰懳墳偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

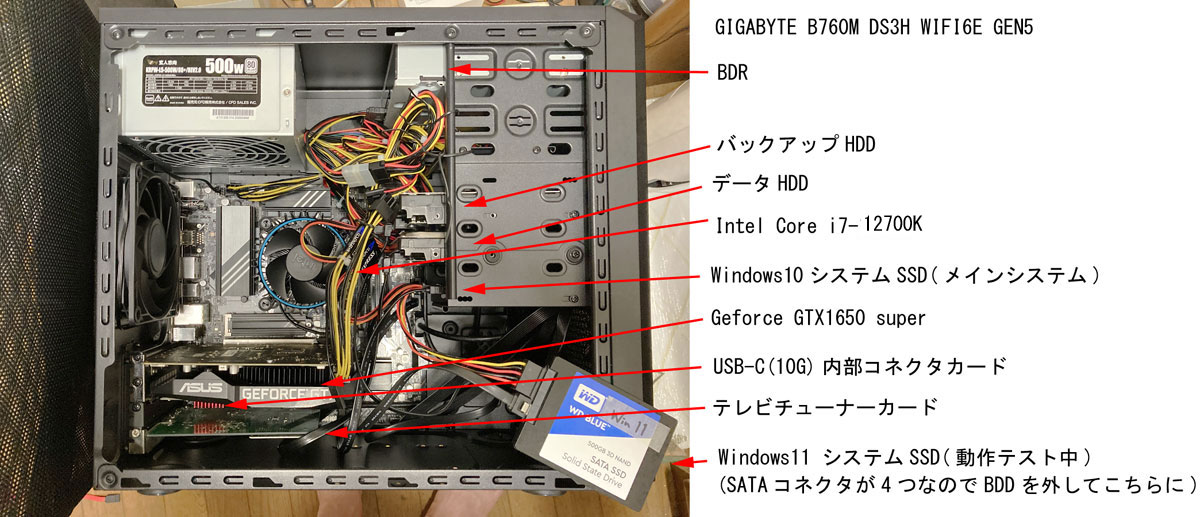

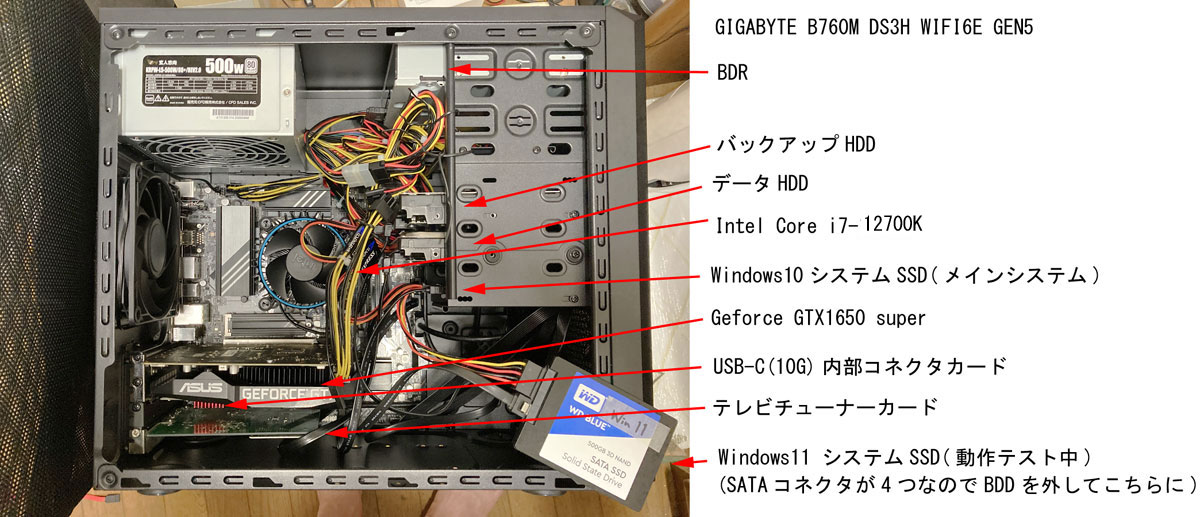

亂MB亃GIGABYTE B760M DS3H WIFI6E GEN5

亂CPU亃Intel Core i7-12700K

亂僌儔儃亃NVIDIA Geforce GTX1650super

亂儊儌儕亃DDR5 8GB亊2

亂奼挘僇乕僪亃USB-C(10G)撪晹僐僱僋僞僇乕僪丄TV庴怣梡僇乕僪

怴偟偔偟偰婥偵側傞偺偼徚旓揹椡偺憹壛偱偡丅廬慜娐嫬偼傾僀僪儕儞僌傗寉偄嶌嬈偱偼40W廃曈偱50W枹枮偵廂傑偭偰偄傑偟偨丅怴娐嫬偼傾僀僪儕儞僌偱45W偔傜偄丄寉嶌嬈偡傞偲50W傪挻偊傑偡丅10W偔傜偄憹偊偨姶偠偱偡丅

SATA億乕僩偼俇偮偁傞偺偱偡偑丄俀偮偼M.2億乕僩側偺偱偄傢備傞SATA僐僱僋僞偼係偮偱偡丅BD僪儔僀僽傪擖傟傞偲僒僽僔僗僥儉梡偺SATA僐僱僋僞偑懌傝側偔側傝傑偡丅儊僀儞僔僗僥儉SSD傪M.2僞僀僾偵偡傞偐丄M.2億乕僩梡偺SATA曄姺婎斦傪擖傟傞偐偺懳墳偑昁梫偱偡丅僒僽僔僗僥儉偼偍梀傃側偺偱丄偁傑傝巊傢側偔側偭偨BDR梡偺晹暘傪奜偟偰帋偟偰偄傑偡丅

Windows11偼丄媫偄偱儊僀儞傪愗傝懼偊傞昁梫傕柍偝偦偆偱偡偺偱丄岞幃偵偼Windows10僒億乕僩廔椆屻傕丄Windows10傪儊僀儞僔僗僥儉偲偟偰巊偄偦偆偱偡丅

Windows11偵愗傝懼偊偰傕丄UEFI婲摦傗丄僙僉儏傾僽乕僩丄價僢僩儘僢僇乕偼巊傢側偄偺偱丄僴乕僪僂僃傾偑懳墳偟偰偄偰傕丄Windows11旕懳墳娐嫬偱巊偄傑偡丅僔僗僥儉傪愗傝懼偊偰巊偆傛偆側偙偲傪偡傞偵偼丄UEFI傛傝BIOS(儗僈僔乕娐嫬)偺傎偆偑搒崌偑傛偄偱偡丅BIOS偺敍傝偺僪儔僀僽偑2TB傑偱偲偄偆偺偼偦偆婥偵側傝傑偣傫丅

GIGABYTE B760M-DS3H

UEFI偱偺CSM偺桳岠壔(儗僈僔乕婲摦)

GIGABYTE B760僔儕乕僘儅僓乕儃乕僪偺UEFI娐嫬偼丄MBR僨傿僗僋偵懳墳偡傞CSM偑巊偊傑偡偑丄僨僼僅儖僩偱偼柍岠偵側偭偰偄傑偡丅

偙傟傪桳岠偲偟偰MBR婲摦(REGACY婲摦)偱偒傞傛偆偵偡傞傑偱丄儅僯儏傾儖偺婰嵹傕柍偔帋峴嶖岆偟偰帪娫傪巊偭偨偺偱旛朰榐偟偰偍偒傑偡丅

BMT僨傿僗僋偺桪埵惈(2TB挻僨傿僗僋懳墳丄僙僉儏傾僽乕僩懳墳)側偳偼丄巹偵偼偦傟傎偳昁梫惈側偔丄

MBR僨傿僗僋偺儅儖僠僽乕僩棙曋惈(BSD,Linux,WinXP,Win7,Win10,Win11)偺傎偆偑昁梫偩偐傜偱偡丅

BMT偱偼僽乕僩儘乕僟乕偺柍嶌朄傪杊偖偨傔偵僔僗僥儉僀儞僗僩乕儖帪偵懠偺僨傿僗僋傪庢傝彍偔昁梫偑弌偨傝偟偰柺搢偱偡丅

(0) CPU偑戞10悽戙埲崀偺Core-i側偳偺応崌偼僌儔僼傿僢僋儃乕僪昁恵丄偙傟傪弶婜昞帵懁偵愝掕偡傞丅

仏撪憻僌儔僼傿僢僋偺傒偺娐嫬偺応崌偼CSM傪桳岠壔偱偒傑偣傫丅(UEFI夋柺偱愝掕偟偰傕嵞婲摦偱柍岠壔偝傟傑偡)

(1) PC傪婲摦偟UEFI愝掕偵擖傞丅

(2) SATA contraller傪柍岠偵

(3) 偙偙偱堦扷愝掕傪曐懚偟PC傪嵞婲摦偟偰嵞搙UEFI愝掕偵擖傞丅

(3) 偙偙偱堦扷愝掕傪曐懚偟PC傪嵞婲摦偟偰嵞搙UEFI愝掕偵擖傞丅

偙偺庤弴傪傆傑側偄偲UEFI偱Secure Boot偺柍岠愝掕偑慖戰偱傑偣傫丅

偦偟偰Secure Boot偑桳岠偺傑傑偩偲CSM傪桳岠壔偱偒傑偣傫丅

偙傟偑傢偐傞傑偱帋峴嶖岆傪孞傝曉偟帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅

(4) Secure Boot傪柍岠偵

(5) CSM傪桳岠偵

(7) SATA contraller傪桳岠偵

(8) 愝掕傪曐懚偟偰PC傪嵞婲摦...MBR僨傿僗僋偐傜婲摦偱偒傑偡丅

崱帪偺俠俹倀側傜偱偼偺擸傒

俠俹倀敪擬偲揹椡(PL1/PL2)愝掕

嵟嬤慻傫偩俹俠偺CPU偼丄Intel Core i7-12700K(戞12悽戙)丅嵟怴戞14悽戙偱偼側偄偗傟偳丄LGA1700僜働僢僩偺CPU偼丄2025擭尰嵼偲偟偰偼崱帪偺CPU偱偡丅 巹偼摦夋曇廤傪偟傑偡丅MP4僄儞僐乕僪偼GPU偑杦偳嶌嬈偟傑偡偑丄MP4埲奜偺僄儞僐乕僪傗儗儞僟儕儞僌偼CPU偺巇帠偵側傞偺偱丄摦夋曇廤偱偺CPU嶌嬈斾棪偼崅偄偱偡丅 偦偙偱Core i9偲傑偱偄偐側偔偰傕Core i7傪慖戰偟傑偟偨丅

惈擻偵枮懌偟偰偄傑偡偑丄惈擻側傜偱偼偺擸傒偑弌偰偒傑偟偨丅CPU敪擬偱偡丅

寉晧壸偺帪偼丄40乣50亷偱偡偑丄僈僣儞偲CPU偵巇帠傪偝偣傞偲丄悢昩偱CPU偺壏搙惂尷(TjMAX)偺100亷偵払偟丄

僒乕儅儖僗儘僢僩儕儞僌偑婡擻偟僋儘僢僋悢偑壓偘傜傟傑偡丅

擬偵懳偡傞埨慡憰抲揑側僒乕儅儖僗儘僢僩儕儞僌偑偁傞偺偱偲傝偁偊偢埨怱偱偡偑丄偦傟偱傕CPU壏搙偑95乣100亷偔傜偄傑偱忋偑傞偺偼傛偔側偄側偁偲婥偵側傝傑偡丅

Core i7-12700K偼丄PBP125W/MTP190W偱偡偑丄巊偭偰偄傞CPU僋乕儔乕偼儕僥乕儖僋乕儔乕偱柍報12700(PBP65W/MTP180W)傑偱偺傕偺丅

12700K偵偼椻媝椡晄懌偱偡偑丄偦傟傪彸抦偱巊偭偰偄傑偡丅CPU僼儖壱摥帪娫偑彮側偄偺偲丄僐儞僷僋僩偝偐傜偱偡丅

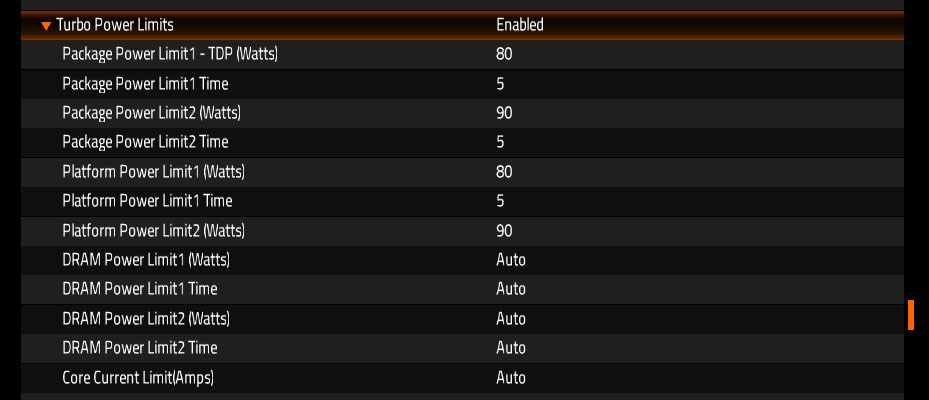

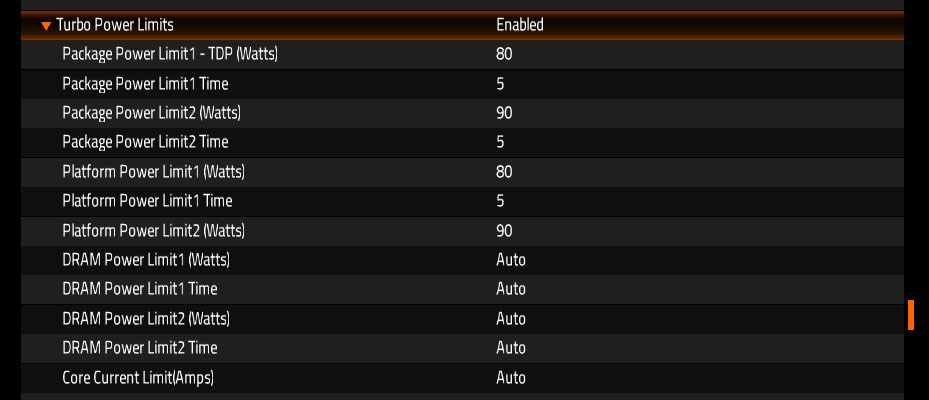

偦偙偱丄儅僓乕儃乕僪偺UEFI偺揹椡愝掕偱挷愡偟偰丄90亷慜屻偵廂傑傞傛偆愝掕偟傑偡丅

UEFI(BIOS)愝掕傪昞帵

亂侾亃[Tweaker]-[Advanced CPU setting]

亂俀亃Advanced CPU setting傪丄Auto 偐傜 Enabled 偵

亂俁亃Turbo Power Limits 傪埲壓偺傛偆偵愝掕

PL1(掕奿)傪85W偵丄PL2(弖娫弌椡)傪90W偵丄弖娫弌椡宲懕帪娫傪5昩偵丄偑偍偍傑偐側愝掕偱偡丅偙傟偱丄崅偔偰傕90亷廃曈偵廂傑傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

偙偺愝掕偺偨傔偵丄應掕僣乕儖偲偟偰 HWiNFO 傪丄晧壸僣乕儖偲偟偰 Cinebench丄FF14儀儞僠儅乕僋 側偳傪巊偄傑偟偨丅

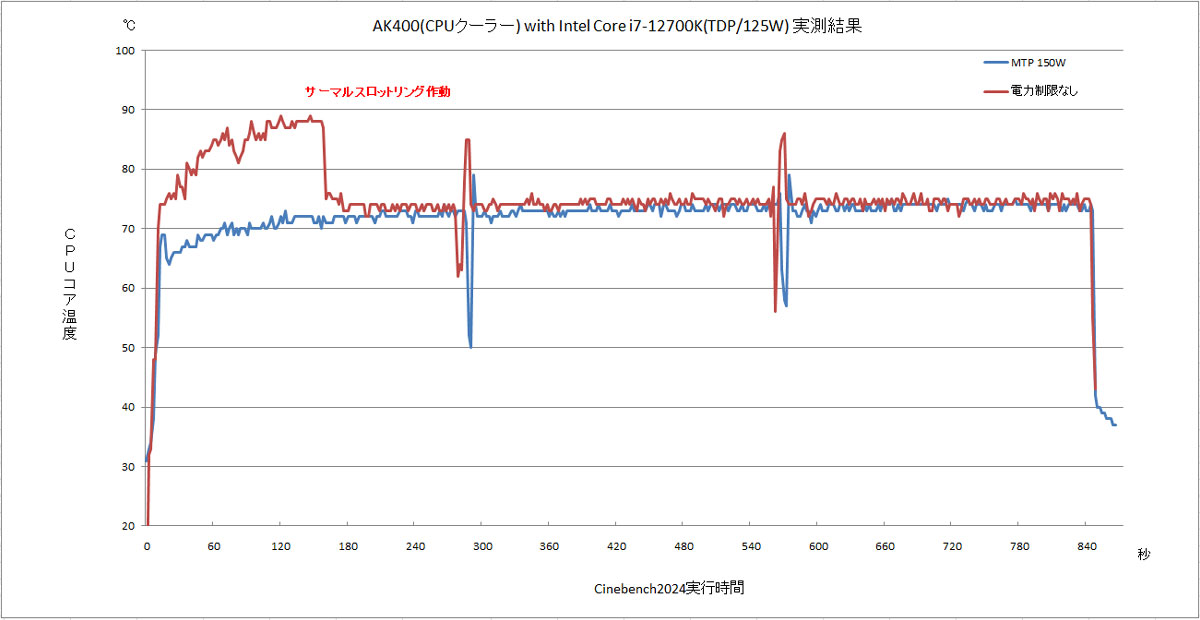

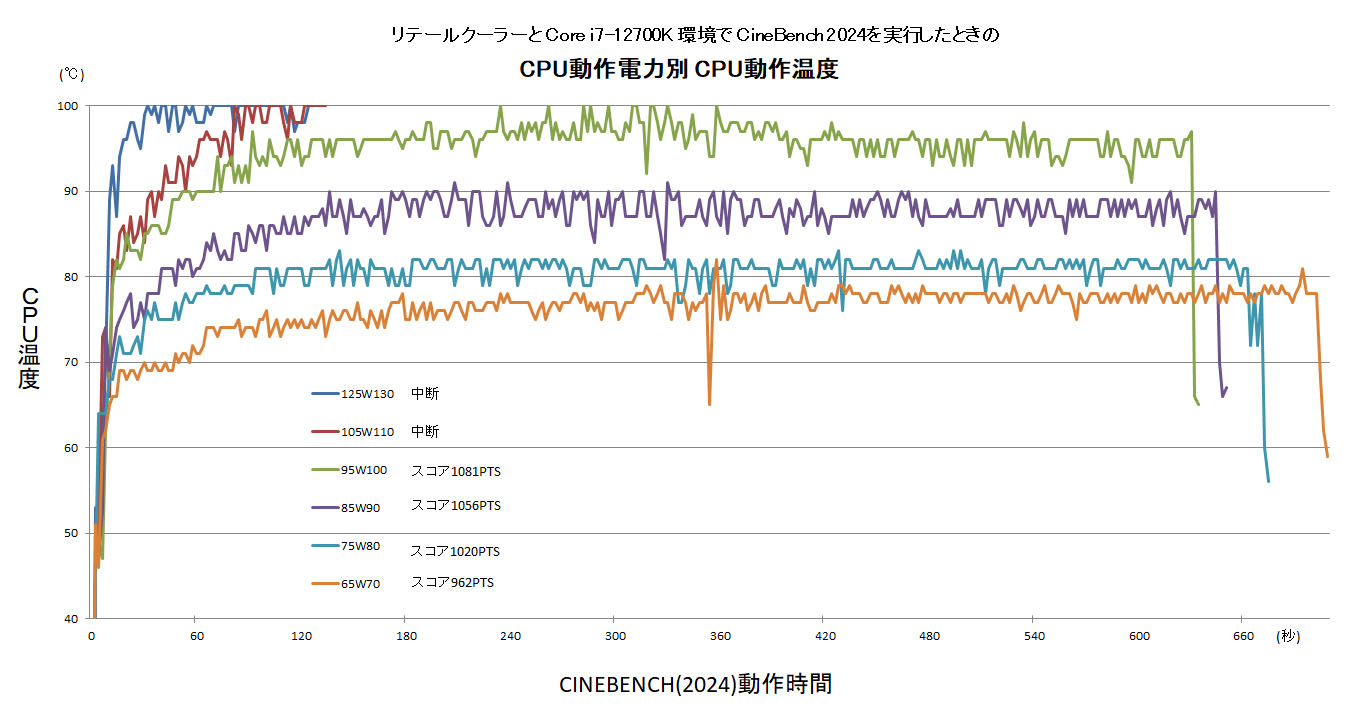

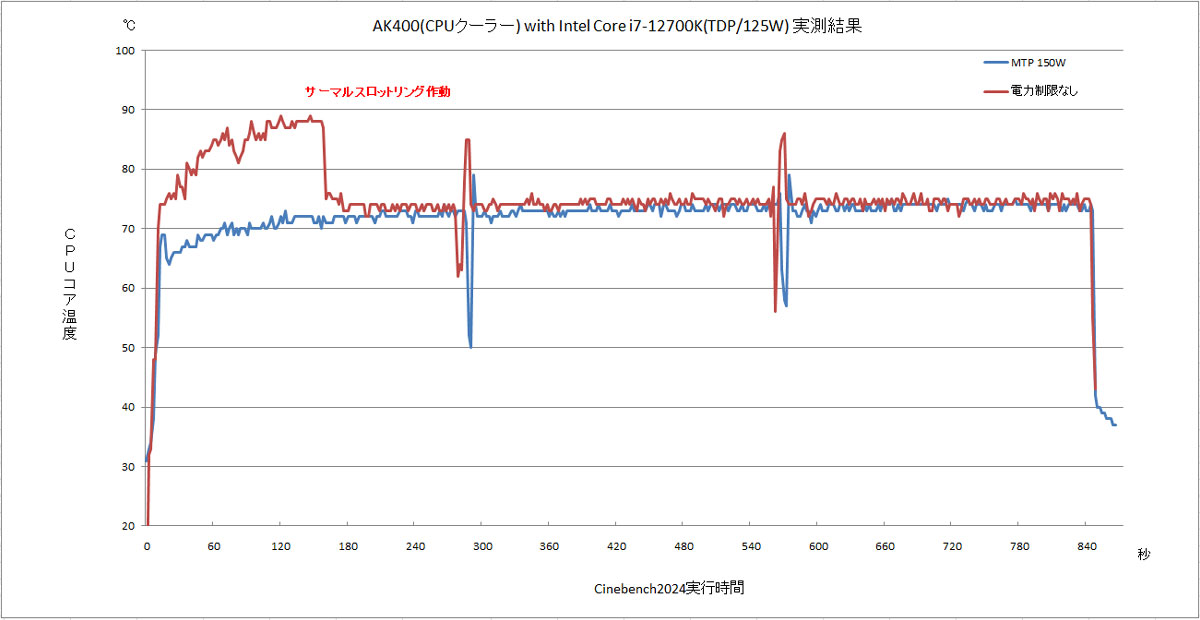

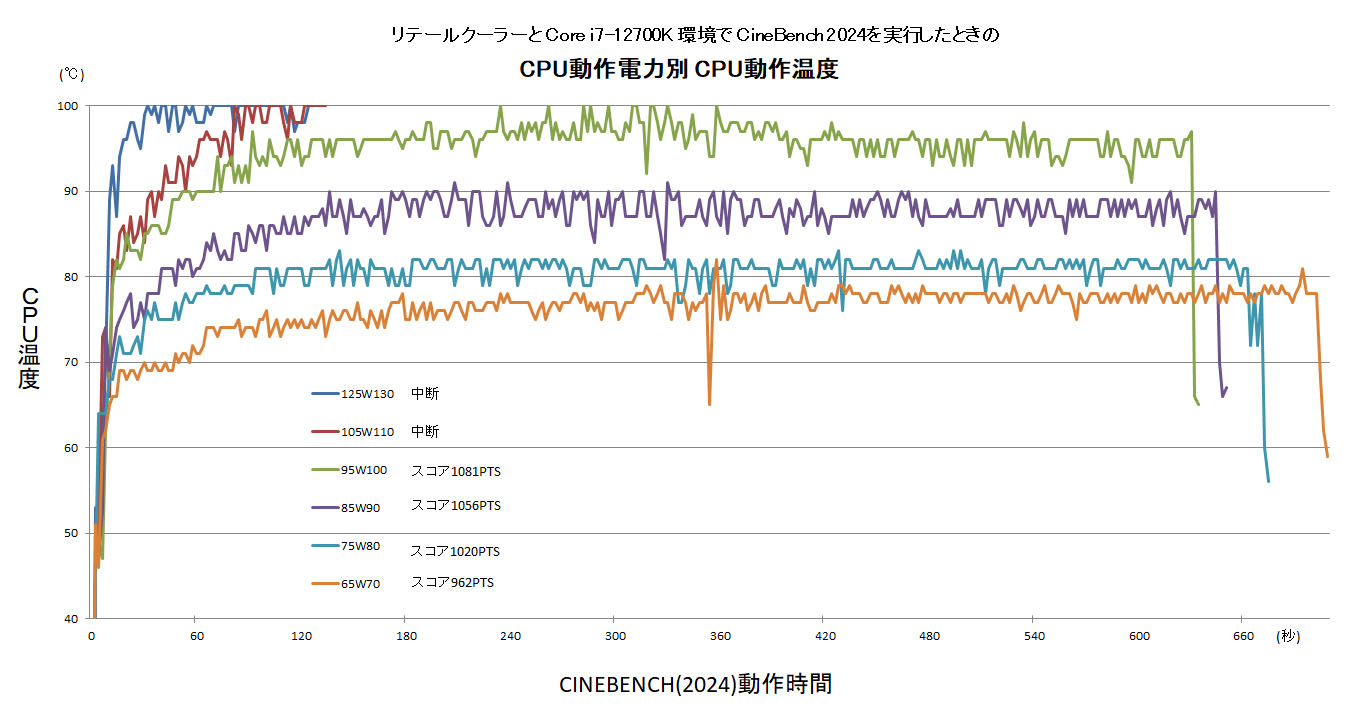

壓偼丄嫙媼揹椡傪曄偊偰Cinebench傪摦嶌偝偣丄HWiNFO偱CPU昞柺壏搙偺儘僌傪偲傝僄僋僙儖偱僌儔僼偵偟偨傕偺偱偡丅

柍報12700偼丄PBP65W偱偡偺偱丄儕僥乕儖僋乕儔乕偱廫暘椻傗偣傞偙偲傕傢偐傝傑偡丅

12700K偼PBP125W偱偡偑丄Cinebench幚峴拞偺10暘娫儕僥乕儖僋乕儔乕偱椻傗偣傞偺偼95W偔傜偄偑尷奅偱偡丅

昡敾偺傛偄僩僢僾僼儘乕僋乕儔乕傕昞帵偵偼150W傑偱懳墳偲偁偭偰傕儕僥乕儖僋乕儔乕偲戝嵎偁傝傑偣傫丅

戝偒側僒僀僪僼儘乕僋乕儔乕側傜椻傗偣傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偙偺條巕傪尒傞偲嬻椻偱偼尷奅偁傞偐側偁偲姶偠傑偡丅

Cinebench偺傛偆側晧壸偺偐偗曽偼彮側偄偺偱95W愝掕偱傕傛偄偐偲巚偄傑偡丅85W愝掕偵偟偰偍偗偽楢懕晧壸傪偐偗偰傕椻媝偼戝忎晇偱偟傚偆丅

偙傟偱傕柍報12700偺65W摦嶌傛傝20W懡偔偐偗傜傟傞偺偱12700K傪慖戰偟偰懝偼側偐偭偨偲巚偄傑偡丅

CPU僋乕儔乕岎姺

DEEPCOOL AK400

CPU僋乕儔乕傪儕僥乕儖昳偐傜偦傟側傝偺傕偺傊岎姺偟傑偟偨丅慖戰偟偨偺偼僐僗僷傛偟忣曬偺偁傞DEEPCOOL偺AK400偱偡丅

巊偭偰偄傞CPU偺Core i7-12700K偼丄PBP(TDP)125W / MTP190W 偱揹椡惂尷傪夝偗偽200W偔傜偄傑偱揹椡傪偐偗傜傟傑偡偑敪擬検傕戝偒偔側傝傑偡丅

僼儖僷儚乕偱CPU傪楢懕摦嶌偝偣傞婡夛傪傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅CPU掕奿偺PBP(TDP)125W偱偺楢懕巊梡偑偱偒傞儗儀儖偺僋乕儔乕偑僞乕僎僢僩偱偡丅

AK400偼僱僢僩偱偺昡敾傕傛偔丄3000墌偔傜偄偲埨壙側偺偱丄偙傟偵偟傑偟偨丅儕僥乕儖僋乕儔乕偲斾傋傞偲偢偄傇傫戝偒偔丄

俹俠働乕僗偺拞偱栚棫偮懚嵼偱偡丅揹尮儐僯僢僩偔傜偄偺戝偒側偑偁傝傑偡丅

偙傟傪峸擖偡傞慜偵丄僐儞僷僋僩側僋乕儔乕傪攦偄傑偟偨丅SCYTHE偺SHURIKEN3偲偄偆傕偺偱偡丅巆擮側偑傜儕僥乕儖僋乕儔乕偲戝嵎側偔偍嬥偺柍懯尛偄偵廔傢傝傑偟偨丅

壥偨偟偰AK400偼偳偆偱偟傚偆丅

AK400傪庢傝晅偗 CineBench2024 傪幚峴偟偨偲偒偺丄CPU僐傾壏搙傪僌儔僼偵帵偟傑偟偨丅

揹椡惂尷柍偟偺応崌偼丄2暘夁偓偱僒乕儅儖僗儘僢僩儕儞僌偑嶌摦偟傑偡丅儕僥乕儖僋乕儔乕偱偼10昩傎偳偱偙偺忬懺偵側偭偰偄傑偟偨偐傜偐側傝傛偄偱偡丅

MTP偼掕奿偺俀攞偺240W偵傕側偭偰偄傑偡丅CPU僼儖壱摥偱2暘埲忋摦嶌偲偄偆忬嫷偼丄巹偺俹俠巊梡偱偼儀儞僠儅乕僋僥僗僩偔傜偄偱偡丅偙偺傑傑偺愝掕偱傕捠忢栤戣偁傝傑偣傫丅

師偵僒乕儅儖僗儘僢僩儕儞僌偑嶌摦偟側偄偲偙傠傑偱MTP傪棊偲偟偰偄偒傑偡丅壗夞偐傗偭偰丄CPU僐傾偑70亷偔傜偄偵廂傑傞MTP150W偔傜偄偵棊偪拝偒傑偟偨丅

埲忋偐傜丄AK400偼丄Core i7-12700K偵懳偟偰幚梡廫暘側椻媝惈擻傪傕偭偰偄傞偲偄偊傑偡丅

CPU傪傇傫夞偡昁梫偱傕側偗傟偽丄MTP偼PBP(TDP)偲摨偠愝掕偱傛偄偱偡(掕奿抣偱楢懕摦嶌偱偒傞偲偄偆娤揰偱)丅

PBP(TDP)125W偵懳偟偰25W忋忔偣偑偱偒傞椻媝擻椡偼丄Core i7-12700K 偺僋乕儔乕偲偟偰廫暘偲偄偊傑偡丅偦偟偰3000墌偲偄偆抣抜傕庤崰偱偡丅

PBP(TDP)偑125W偺偦偺懠CPU丄Core i9-14900K(MTP253W)側偳偵傕MTP愝掕師戞偱桳岠偵巊偊傞偱偟傚偆丅

亂晅榐亃俬俿偺帪戙攚宨偲巹偺俬俿娐嫬

擭戙

|

俬俿娭學僩僺僢僋

|

巹偺忬嫷

|

2000

|

Pentium 4 / DVD

|

Windows98 / Pentium2

|

2001

|

Windows XP / AHCI

|

|

2005

|

Pentium D / PCI-Ex

|

Windows XP / Pentium4(崅壏偵側傞CPU偩偭偨)

|

2006

|

Intel Core / exFAT / FHD僨僕僞儖僴儞僨傿僇儉

|

|

2008

|

Intel Core i(1st) / UEFI / USB3.0

|

Windows XP / Intel Core2Duo

|

2009

|

Windows 7 / 僨僕僞儖榐壒婡偑懡偔側傞

|

|

2011

|

Blu-ray Disc / 傾僫儘僌TV廔椆 FHD偑堦斒揑偵 / 僨僕僞儖堦娽偑幚梡偵

|

|

2012

|

Windows 8 / SATA3

|

Windows 7 / Intel Core2Quad

|

2015

|

Windows 10 / (USB3.1)

|

|

2017

|

Intel Core i 8th(Intel-TPM搵嵹偱Win11懳墳) / USB3.2

|

|

2020

|

1寧14擔 Windows 7 僒億乕僩廔椆

|

|

2021

|

Windows 11

|

Windows 10 / Intel Core i7-3770K

|

2022

|

Windows 11(22H2)

|

儊僀儞OS偼Win10偺傑傑丅Win11偼儕儕乕僗侾擭22H2偵丅崱屻偺偨傔偵僟僂儞儘乕僪曐娗.

|

2023

|

Windows 11(23H2)

|

23H2 僟僂儞儘乕僪曐娗.

|

2024

|

Windows 11(24H2)Core-i埲慜偺CPU偼巊偊側偔側傞

|

Win11傪帋偡(儊僀儞偼Win10)

|

2025

|

10寧14擔 Windows10僒億乕僩廔椆

|

Intel Core i7-12700K(Win10)

|

亂晅榐亃変偑壠偺俹俠偲CINEBENCH-R23

儗儞僟儕儞僌嶌嬈偱CPU偺惈擻傪傒傞CINEBENCH-R23偺條巕偱偡丅偞偔偭偲摦夋曇廤擻椡偲偄偭偰偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅

摦夋曇廤偱偼丄昞帵傗MP4僄儞僐乕僪側偳GPU偵棅傞晹暘傕偁傝傑偡偑丄儗儞僟儕儞僌傗僄儞僐乕僪側偳CPU擻椡偵棅傞晹暘偺傎偆偑戝偒偄偱偡丅

(1) Q9650婡(3崋婡)

嫃娫偺僥儗價偵愙懕偟偰僱僢僩摦夋帇挳偑庡側梡搑丅

Q9650偼丄傾僀僪儕儞僌帪偺敪擬偑50亷傪彮偟愗傞偔傜偄偱崱偺CPU傛傝崅偄偱偡丅

偦傟偱傕丄偙傟埲慜偺CPU傛傝敪擬偑梷偊傜傟偰偄傑偡丅

俁戜暲傋傞偲惈擻偑掅偔尒偊傑偡偑丄僱僢僩棙梡傗僆僼傿僗宯嶌嬈側偳偙偺儗儀儖偱廫暘夣揔偱偡丅

(2) i7-3770K婡(2崋婡)

壠懓嫟桳俹俠丄僱僢僩棙梡丄僥儗價帇挳偑庡側梡搑丅

嵟嬤傑偱巹偺嶌嬈梡偺侾崋婡偩偭偨傕偺丅FHD摦夋曇廤傪夣揔偵偡傞偨傔偵 Q9650婡 偲擖傟懼偊丄

USB3懳墳(嶣塭僨乕僞揮憲崅懍壔)丄SATA3懳墳(SSD妶梡)丄UEFI懳墳偺儅僓乕儃乕僪偺摫擖偲偲傕偵嶌嬈惈傾僢僾丅

Windows XP偑摦嶌偡傞嵟廔娐嫬偱丄Windows XP/7/10/11 偑婲摦偡傞儅儖僠側俹俠偲側傞丅僌儔儃偺慖戰師戞偱僎乕儉傕偦偙偦偙偄偗傞惈擻偺俹俠偵丅

CINEBENCH偑摦嶌偡傞栺10暘娫偱傕CPU壏搙偼90亷埲撪偵廂傑傝丄傾僀僪儕儞僌帪偼40亷埲壓偲擬揑偵埨怱偺CPU丅

挿婜偵傢偨偭偰侾崋婡偲偟偰巊梡丅摿偵晄曋偼側偄傕偺偺丄Windows11梫審偵枮偨側偄偺偱(摦嶌偝偣傜傟傑偡偑)丄怴偟偄婡婍傪帋偟偨偄偙偲傕偁傝丄

2025擭丄怴俹俠慻傒棫偰偵敽偄俀崋婡偲側傝傑偟偨丅

(3) i7-12700K婡(1崋婡)

巹偺嶌嬈梡俹俠丅2025擭丄Windows11偺梫審傪枮偨偡娐嫬傪嶌傞偨傔偵怴俹俠慻傒棫偰丅偝偡偑偵儀儞僠儅乕僋偺僗僐傾偼崅偄偱偡丅

偟偐偟丄僼儖壱摥帪偺敪擬偼偡偝傑偠偔丄儕僥乕儖僋乕儔乕偱偼椻傗偟偒傟偢丄僋儘僢僋悢偑壓偘傜傟傑偡丅

廫暘側惈擻偑偁傞偺偱丄儅僓乕儃乕僪愝掕偱揹椡傪棊偲偟崅偔偰傕90亷偔傜偄偵廂傑傞傛偆偵愝掕偟偰巊偭偰偄傑偡丅

堦晹偺夋憸曇廤傗摦夋曇廤僜僼僩傪彍偄偰丄CPU偺儅儖僠僗儗僢僪傗僌儔儃傪妶梡偡傞傕偺偼彮側偄偺偱丄擔忢巊梡偱偼俀崋婡傊偺惈擻桪埵傪姶偠傞偙偲偼彮側偄偱偡丅

亂晅榐亃変偑壠偺俹俠偲FF14儀儞僠儅乕僋

Geforce GTX1650(super)

懳僎乕儉摿惈傪傒傞FF14儀儞僠儅乕僋偺條巕偱偡丅偙偺僎乕儉偺応崌丄GPU惈擻偵棅傞晹暘偑懡偔側傞偺偱丄CPU偑屆偔偲傕GPU惈擻偑偁傟偽偦偙偦偙僗僐傾偑偱傑偡丅

惈擻偺帡偨GPU丄GTX1650宯傪晅偗偰帋偟偰傒傑偟偨丅

(1) Q9650婡(3崋婡)

CPU偑儃僩儖僱僢僋偵側偭偰杮棃偺惈擻偺1/2偔傜偄偺僗僐傾偱偡偑丄偦偙偦偙僎乕儉懳墳偱偒偦偆偱偡丅

晛抜偼GT710偑晅偄偰偄傑偡丅

(2) i7-3770K婡(2崋婡)

CPU偑戞俁悽戙Core_i7側傜儃僩儖僱僢僋傕彮側偔丄廫暘巊偊傑偡丅

晛抜偼GTX750Ti偑晅偄偰偄傑偡丅

(3) i7-12700K婡(1崋婡)

廫暘巊偊傑偡丅CPU偲GPU偺僶儔儞僗傕傛偝偦偆偱偡丅

巹偺応崌丄僎乕儉傪偡傞偙偲偼慡偔側偔丄俹俠惈擻傪梫媮偡傞嶌嬈偼丄摦夋曇廤側偺偱丄

GPU偼傕偆彮偟壓偺僋儔僗偺GT1030偺僼傽儞儗僗儌僨儖偱傕廫暘偱彮偟徣僄僱偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅

2025擭丄Windows10偺僒億乕僩偑崱擭傑偱丅Windows11偺梫審偵崌偆僴乕僪僂僃傾傪弨旛偟偮偮丄嵟嬤偺僴乕僪僂僃傾娐嫬傪嶌傞偙偲偵偟傑偟偨丅

2025擭丄Windows10偺僒億乕僩偑崱擭傑偱丅Windows11偺梫審偵崌偆僴乕僪僂僃傾傪弨旛偟偮偮丄嵟嬤偺僴乕僪僂僃傾娐嫬傪嶌傞偙偲偵偟傑偟偨丅

CPU僋乕儔乕傪儕僥乕儖昳偐傜偦傟側傝偺傕偺傊岎姺偟傑偟偨丅慖戰偟偨偺偼僐僗僷傛偟忣曬偺偁傞DEEPCOOL偺AK400偱偡丅

CPU僋乕儔乕傪儕僥乕儖昳偐傜偦傟側傝偺傕偺傊岎姺偟傑偟偨丅慖戰偟偨偺偼僐僗僷傛偟忣曬偺偁傞DEEPCOOL偺AK400偱偡丅