Windows10 備忘録

Win11備忘録

PC備忘録

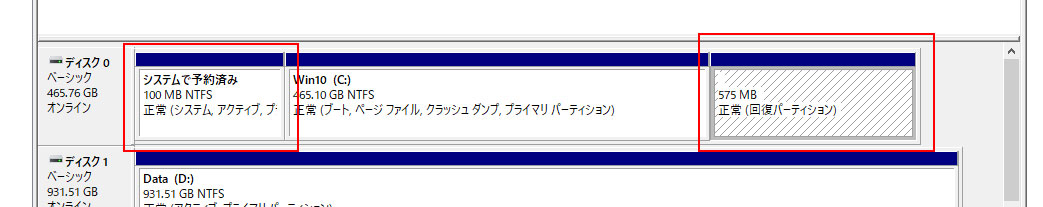

クリーンインストール時に[システム/回復]パーティションを作るには

MBR環境(レガシー起動,UEFI-CSM)の場合

(1) インストールディスク以外のディスクの接続を外す

(2) インストールディスクのパーティションを全て削除する

(3) そのディスクを「新規」としてすすむ

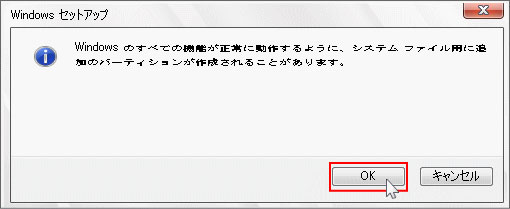

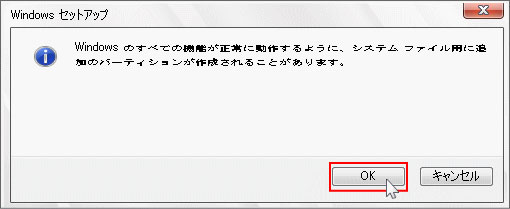

(4) 以下の表示がでればOK、先にすすむ。出ない場合は最初からやりなおし

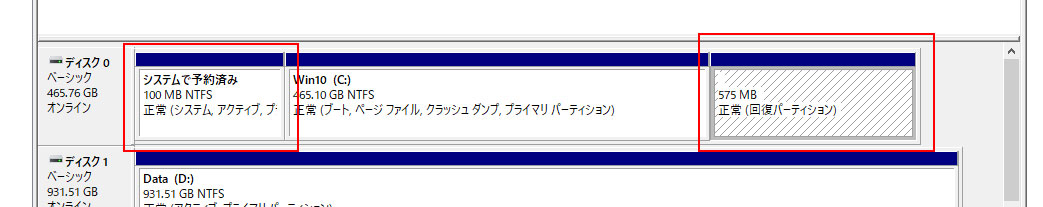

「システムで使用」パーティションは1つしか表示されませんが、[システム/回復]パーティションが作られます。

(5) この表示が出ない場合は、戻ってパーティション容量の手動設定をやりなおす。

「システムで使用」パーティションが作られないと、起動可能ディスクが複数ある場合、このディスクから起動できません。

「システムで使用」パーティションが作られたことを確認して次にすすみます。

クリーンインストール後すぐにすること

(1) 高速スタートアップの停止

複数起動ドライブがある場合、停止にしておかないとディスク変更時にDISKCHKが起動してしまう。

[電源の追加設定][電源ボタンの動作を選択][現在利用可能でない設定を変更します][高速スタートアップを有効]→チェックを外す

(2) SMB1.0と.NET Framework 3.5の有効化

SMB 1.0は、自宅内LANを簡単にするため、.NET Framework 3.5はWindowsLiveMail等使用のため

[プログラムと機能][Windowsの機能の有効化または無効化]から

(3) [設定][システム][詳細情報][システムの詳細設定]

① コンピュータ名設定

② ハードウェアデバイスのインストール設定...自動ダウンロード[いいえ]

③ 詳細設定...パフォーマンス[パフォーマンスを優先]

(4) デスクトップアイコン

① デフォルト表示アイコンを指定

[設定][個人用設定][テーマ][デスクトップアイコンの設定]から

② アイコンを小さく...右クリックメニューから

(5) タスクバーの設定

① 小さいタスクバーボタン

② タスクバーに表示するアイコンを選択...すべてON

(6) クリアタイプテキストの調整...フォントを見やすく

[設定][個人用設定][フォント][CleaTypeテキストの調整]から

(7) IME互換性をONに

古いソフト(PhotoShopElements2など)が動作不良になることがあるので

[設定][時刻と言語][言語][日本語][オプション][Microsoft IME][オプション][全般][以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う] ONに

(8) [F8]セーフモード起動可能に

>bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

インストール前後(ダウンロード版アップデータ)

(1) アップデータからのアップデート

アップデータは、32bit版と64bit版があり、元のOSによって選択使用する。

Microsoftダウンロード版無料アップデータからのアップグレードは。パッケージ版など、個別のプロダクとキーをもつもののみで可能。

ボリュームライセンス版などは、アップデート後のデジタル認証ができない。

通常のプロダクトキーをもつWindows7などからは、アップデート後、インターネット接続して、デジタル認証できる。

※2023年10月、アップデータからの Win7,8 -> Win10 はデジタル認証できなくなりました。ライセンス購入が必要となりました。

(2)「DVD-RAM Driver Software/BD Driver Software」の互換性が無く削除を求められてアップデートがすすまない

「DVD-RAM」という文字の含まれた、ファイルやフォルダがあると、このエラーが出る。

アップデート時に名前を変更する、外部媒体に引っ越しておく、HDDなどの接続を切る等して、アップデート時の検索にかからないようにする。

(3) ロールバック可能期限

アップデート後、元のWindows7や、Win10の従前ビルドなどに、戻すこと(ロールバック)ができるのはアップデート後10日まで。この間にアプリやハードウェアの動作を確認する。

テレビ受信ボードや動画キャプチャボードなどのドライバがすんなり移行できないことがあるので、ハードウェアドライバの動作確認を先にする。

駄目ならとりあえず期限内に元に戻して次の手(Win10対応品へ移行、ドライバを探すなど)を考える。

Windows10の自動アップデートを停止する設定

(1) system32/services.msc (サービス設定)

Windows Update->無効に

(2) system32/gpedit.msc (グループポリシー設定)

コンピューターの構成->管理用テンプレート->Windowsコンポーネント->Windows Update

①「Windows Updateのすべての機能へのアクセスを削除する」->無効に

②「自動更新を構成する」->無効に

(3) タスクスケジューラー

タスク スケジューラ ライブラリ -> Microsoft -> Windows -> WindowsUpdate

「Scheduled Start」右クリック -> 無効に

(4) コントロールパネル->システム->システムの詳細設定

ハードウェア->デバイスのインストール設定

「デバイス用に利用可能な製造元のアプリとカスタム アイコンを自動的にダウンロードしますか?」->いいえ

Windows10最終ビルド22H2の問題

22H2の「日本語IME設定」の互換性の「以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う」がOFFになっていると、動作不良を起こすソフトウェアがあるようです。

その場合、これをONにします。

ファイル共有している自分のコンピュータが

ネットワークアイコンを開いても表示されず、

他のコンピュータでも同様に表示されない

IPアドレスでアクセスすれば共有は機能している

【準備】

プログラムと機能 -> Windowsの機能の有効化または無効化

SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポートで、クライアント、サーバー、自動削除とも機能させる

【方法1】 サービス -> Function Discovery Resource Publication

一旦停止して開始する

サービスを自動(トリガー開始)にする

【方法2】 設定-ネットワーク ->「ネットワークのリセット」を実行する。

【補足】

PCのIPアドレスをDHCP取得でなく、固定IPアドレス設定にしてみる

同時使用のWindoes7/WindowsXPでCHKDSKがかかることを回避

高速スタートアップを無効にする

電源オプション

電源ボタンの動作を選択する

現在利用可能ではない設定を変更する

高速スタートアップを有効にする -> チェックを外す(有効にしない)

Windows 7 デスクトップ背景色

#3B6EA5

Windows10のデスクトップ背景色は濃いようなので、Windows7の背景色のRGB値をメモします。

[F8]キーでセーフモード起動する設定

Windows7までは、F8キーでセーフモード起動できましたが、Windows10では標準では起動できない設定が標準となっています。

これを従前のように、F8キーでセーフモード起動できるようにする設定です。

(1) コマンドプロンプトを管理者モードで起動

(2) 以下のDOSコマンドを入力

>bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

これで以後 F8キーでのセーフモードが可能となります。

所有者権限が無いなど削除できないファイルを削除する

C:\$WINDOWS.~BTフォルダ(ディレクトリ)を削除する

Windowsのメジャーアップデートで正常に終了しなかった時などに残る「$WINDOWS.~BT」フォルダを削除する必要がでました。

エクスプローラーからGUIではできませんでしたが、DOSコマンドから実行したらできましたので備忘録します。

(1) セーフモードで起動(セーフモードでなくてもよいかもしれません)

(2) コマンドプロンプトを管理者モードで起動

C:\Users\user>

(3) 以下のコマンドを実行

① ルートディレクトリに移動

C:\Users\user>cd c:\

② ファイル&ディレクトリ(フォルダ)確認

c:\>dir

...

c:\ のディレクトリ

2024/08/13 21:22 <DIR> Intel

2024/08/12 01:56 <DIR> mAgicTVD

2024/08/13 21:42 <DIR> NVIDIA

2024/08/12 06:54 <DIR> PerfLogs

2024/10/25 22:31 <DIR> Program Files

2024/10/26 18:10 <DIR> Program Files (x86)

2024/10/26 18:27 <DIR> Users

2024/10/26 19:32 <DIR> WINDOWS

2024/10/26 17:48 <DIR> $WINDOWS.~BT

...

③ カレントディレクトリを削除目標ディレクトリに変更

c:\>cd $WINDOWS.~BT

④所有者を Admonistrators に

c:\$WINDOWS.~BT> takeown /F * /R /A

時間がかかります

⑤アクセス権変更、Admonistratorsにフルアクセス権を

c:\$WINDOWS.~BT> icacls * /T /grant Administrators:F

時間がかかります

⑥ 一つ上のディレクトリに出る

c:\$WINDOWS.~BT>cd c:\

⑦ ディレクトリを削除する

c:\>rmdir /s $WINDOWS.~BT

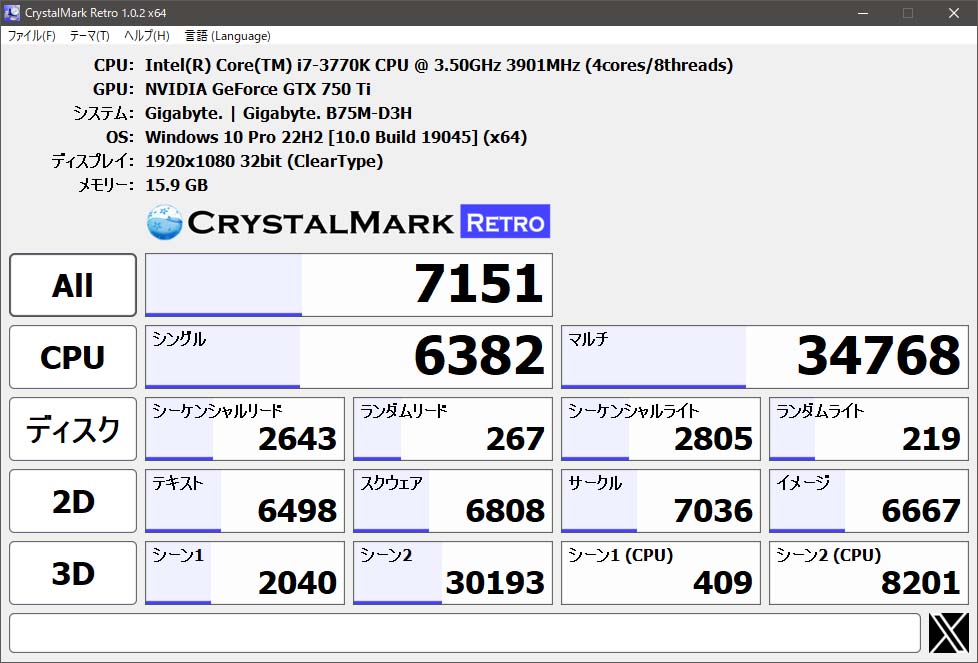

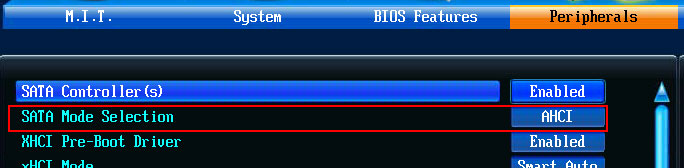

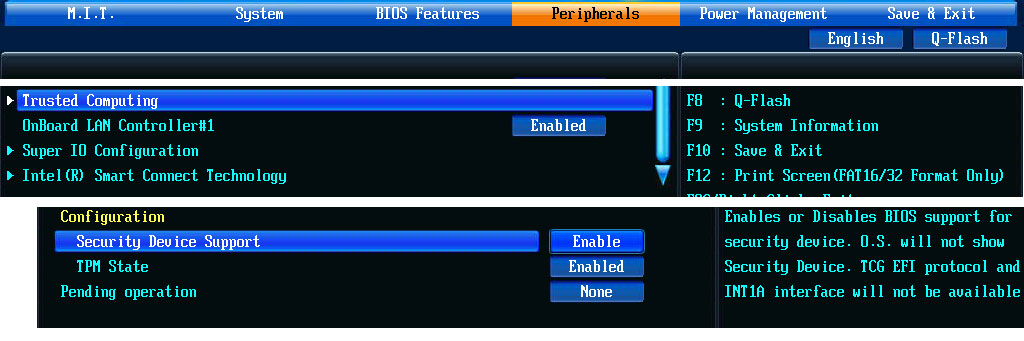

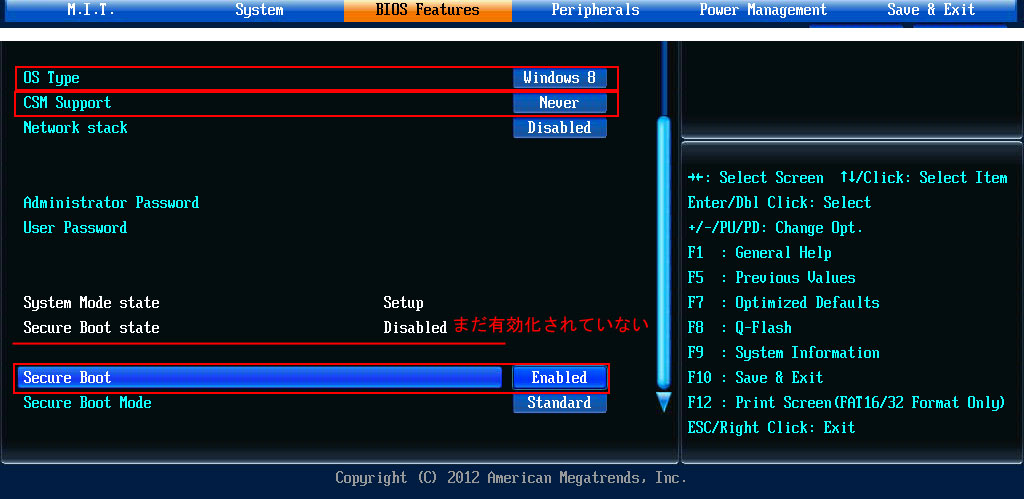

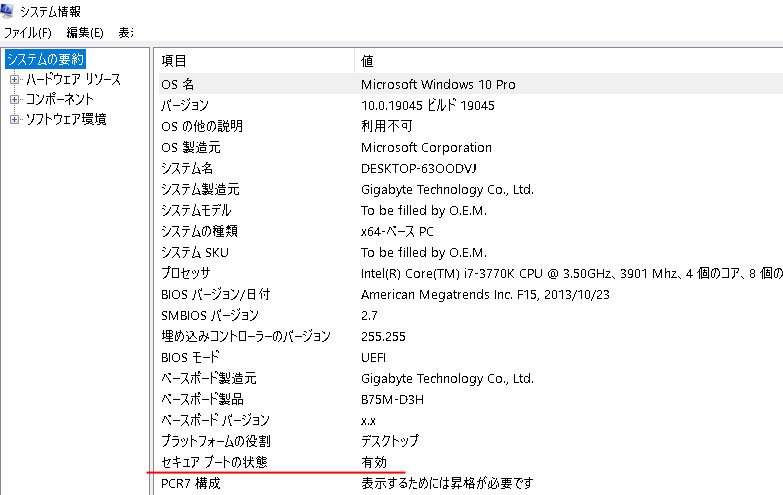

GIGABYTE B75M-D3H(2012年発売)

現在2号機として稼働中

2005年以来 LGA775ソケットの GIGABYTE GA-EG45M-DS2H(2008年発売) 使ってきましたが、

LGA1155ソケットの GIGABYTE B75M-D3H(2012年発売) にマザーボードを交換しました。

交換理由は、USB3対応、SATA3対応、UEFI対応 の3点。

2005年以来 LGA775ソケットの GIGABYTE GA-EG45M-DS2H(2008年発売) 使ってきましたが、

LGA1155ソケットの GIGABYTE B75M-D3H(2012年発売) にマザーボードを交換しました。

交換理由は、USB3対応、SATA3対応、UEFI対応 の3点。