儕乕僘僫僽儖偵攦偊傞

nero Video 偺巊偄曽(2019)

亂椺亃俀僇儊儔丒侾僗僥儗僆壒惡偱偺墘憈夛婰榐摦夋偺曇廤

2025/05/15峑惓

nero偼Windows95偺崰丄僨傿僗僋娭學偺僣乕儖偲偟偰傛偔抦傜傟偰偄傞僽儔儞僪偱偟偨丅偄偔偮偐偺僣乕儖傪僙僢僩偟偰偄偰丄摦夋僣乕儖傕擖偭偰偄傑偟偨丅夋幙楎壔彮側偔儗儞僟儕儞僌仌僄儞僐乕僪偱偒傞桪廏側傕偺偱偟偨丅庯枴揑側梡搑偱偼丄崅壙側 Apple偺Final Cut Pro傗丄Adobe偺Premiere 側偳傪攦偆昁梫傕側偔嶌嬈偱偒傞傕偺偱偟偨丅

偦偺屻丄埨偔攦偊傞奺庬摦夋曇廤僜僼僩偑偄偔偮偐弌偰偒偨偣偄偐崱偼儅僀僫乕偵側偭偰偄傑偡丅摦夋曇廤僜僼僩傪専嶕偟偰傕nero偼僸僢僩偟側偄偔傜偄偱偡丅偟偐偟丄媣偟傇傝偵巊偭偰傒傞偲丄側偐側偐傛偄傕偺偱偟偨丅僀儞僞乕僼僃僀僗偑偁傑傝恑壔偟偰偄側偄姶偑偁偭偨傝丄婡擻揑偵傗傗懌傝側偄偲偙傠傕偁傝傑偡偑丄5,000墌偱偪傖傫偲偟偨摦夋曇廤偑偱偒偰僨傿僗僋傑偱嶌傟傞僜僼僩偼偦偆偼偁傝傑偣傫丅Movie Maker旕搵嵹偲側偭偨Windows10梡偺摦夋曇廤僣乕儖偲偟偰傕攦偄傗偡偄偱偡丅婡擻揑偵偼Movie Maker偲偼斾傋暔偵側傜偢桪傟偰偄傑偡丅

儅僀僫乕側僜僼僩偲側偭偨偣偄偐丄愢柧僒僀僩傕杦偳偁傝傑偣傫丅偦傟偱偼偲丄徯夘婰帠傪彂偔偙偲偵偟傑偟偨丅椺偲偟偰丄娙扨側墘憈夛婰榐傪偲傝偁偘傑偡丅嬋偺恑峴偵崌傢偣偰墘憈幰傪慱偆僇儊儔傪侾戜丄応柺愗傝懼偊偺偮側偓偲偟偰傕巊偆慡宨僇儊儔傪侾戜丄榐壒婡侾戜傪巊偄丄俁偮偺僨乕僞儔僀儞傪曇廤偱傑偲傔偰偄偔偲偄傕偺偱偡丅僇儊儔壒惡偼巊偄暔偵側傝傑偣傫偑丄奺僨乕僞偺摨婜傪偲傞偲偒偵僇儊儔壒惡偑偁傞偲摨婜偟傗偡偄偺偱僇儊儔偱傕壒惡偼婰榐偟偰偍偒傑偡丅

I 僜僼僩婲摦

1.1 婲摦夋柺

婲摦偡傞偲丄Home夋柺偲側傝傑偡丅儉乕價乕嶌惉(奼挘曇廤)傪慖傃傑偡丅

1.2 奼挘曇廤夋柺

偄傢備傞僞僀儉儔僀儞曇廤夋柺偱偡丅偙偺屻丄曇廤愝掕傪偟偰丄僨乕僞傪撉傒崬傒傑偡丅

1.3 僆僾僔儑儞/儉乕價乕僆僾僔儑儞

曇廤夝憸搙傪愝掕偟傑偡丅

僴僀價僕儑儞(Blu-ray)夝憸搙偼 1920*1080 HDTV僼儖HD

媽僥儗價(DVD)夝憸搙偼 720*480 TV儚僀僪僗僋儕乕儞

II 摦夋曇廤

2.1 僼傽僀儖僀儞億乕僩

僨乕僞僼傽僀儖傪撉傒崬傒傑偡丅偙偙偱偼丄塮憸俀杮丄壒惡侾杮偱偡丅幚嵺偼傕偭偲懡偔側傞偲巚偄傑偡丅

2.2 僨乕僞僙僢僩

僼傽僀儖傪撉傒崬傓偲丄摦夋偼乽價僨僆乿丄榐壒偼乽僆乕僨傿僆乿偵暘椶偝傟傑偡丅偦傟傜傪丄僞僀儉儔僀儞偺曇廤僩儔僢僋偵攝抲偟傑偡丅

廳側偭偨僞僀儉儔僀儞晹暘偱偼丄忋偺僩儔僢僋偑忋偺儗僀儎乕偲側傝桪愭昞帵偝傟傑偡(摟柧愝掕偱壓偺儗僀儎乕傕昞帵壜)丅

2.3 僩儔僢僋捛壛

崱夞偼丄價僨僆俀:慡宨塮憸僨乕僞丄價僨僆侾:僼儕乕嶣塭僇儊儔僨乕僞丄儈儏乕僕僢僋丗榐壒僨乕僞偲丄攝抲偟傑偟偨丅

榐壒側偳壒惡僨乕僞偼丄塮憸側偟偺價僨僆僨乕僞偲偟偰丄價僨僆僩儔僢僋偺僆乕僨傿僆僩儔僢僋偵攝抲傕偱偒傑偡丅

僩儔僢僋傪憹傗偡昁梫偑偁傞偲偒偼丄塃僋儕僢僋儊僯儏乕偐傜捛壛偱偒傑偡丅

2.4 僩儔僢僋昞帵愝掕

嘆僩儔僢僋傪峀偔昞帵偟偰徻嵶昞帵偑尒偊傞傛偆偵偟傑偡丅

嘇仴儅乕僋傪僋儕僢僋偟偰徻嵶昞帵傪昞帵偟傑偡丅

嘊僩儔僢僋偺桳岠/柍岠僗僀僢僠丅帪娫崌傢偣屻偺壒惡傪柍岠壔偡傞側偳偱巊偄傑偡丅

嘋僩儔僢僋僾儘僷僥傿昞帵丅價僨僆僨乕僞偺摟柧搙愝掕側偳傪昞帵偟傑偡丅

2.5 曇廤僀儞僞乕僼僃僀僗

巹偑傛偔巊偆応強傪儅乕僋偟傑偟偨丅夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝昞帵偝傟傑偡丅

乮偙偺忬懺偼丄帪崗崌傢偣偑廔傢傝丄慜丒拞丒屻傠傪敳偄偰丄摢偦傠偊丄嬋娫敳偒丄廔抂偦傠偊傪巒傔傛偆偐偲偄偆偁偨傝偱偡丅乯

2.6 僩儔僢僋偺帪崗摨婜

丒壒惡攇宍傪尒偰僩儔僢僋傪堏摦偟丄偩偄偨偄偺摨婜傪偲傝傑偡丅

丒僩儔僢僋偺帪娫栚惙傪嵶偐偔偟偰偄偒丄惛枾偵摨婜傪偲傝傑偡丅

丒僩儔僢僋桳岠/柍岠僗僀僢僠偱愗傝懼偊偮偮丄嵟廔揑偵偼帹偱暦偒側偑傜丄帪娫栚惙偺埵抲傪妋擣偟側偑傜摨婜傪偲偭偰偄偒傑偡丅偙偺帪壒惡僗僋儔僽婡擻偑偁傞偲曋棙偱偡偑nero偼偁傝傑偣傫丅

丒慡僩儔僢僋偺摨婜傪偲傝傑偡丅巹偼楢懕偱榐壒偟偨榐壒僨乕僞偵價僨僆僨乕僞傪崌傢偣偰偄偔偙偲偑杦偳偱偡丅

2.7 僾儘僕僃僋僩偺曐懚

奺僩儔僢僋偺帪崗摨婜嶌嬈偼丄偗偭偙偆戝曄偱偡偐傜丄傗傝捈偡偺偼旀傟傑偡丅偙偙傜偱堦扷僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰堦媥傒偟傑偟傚偆丅

屻偼摦夋傪尒側偑傜丄岲傒偺僇儊儔塮憸偵愗傝懼偊傪偟側偑傜丄侾杮偺摦夋僼傽僀儖傪嶌傞妝偟偄嶌嬈偲側傝傑偡丅

2.8 奺僩儔僢僋偺摢偦傠偊

帪崗摨婜偺廔傢偭偨僩儔僢僋傪丄愗傝偦傠偊丄慡懱傪僗僞乕僩埵抲傊堏摦偟偰偦傠偊傑偡丅

屻傠偵偨偔偝傫偺摦夋僨乕僞偑偁傞偲偒偼丄慡懱傪慖戰偟偰堏摦偟傑偡丅

偢傟傞偲丄偢傟偨摦夋僋儕僢僾晹暘偺帪崗摨婜嶌嬈偑昁梫偵側傝傑偡丅

偢傟偺側偄偲偙傠偱僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰偍偔偙偲偑戝愗偵側傝傑偡丅

*偙偺椺偺応崌丄帪崗摨婜偑廔傢偭偨屻偼丄僇儊儔壒惡偼巊傢側偄偺偱丄僇儊儔壒惡偼僜僼僩忋偱OFF偵偟傑偡丅

2.9 壒検挷愡

壒惡僩儔僢僋偺曇廤偡傞僋儕僢僾傪慖戰偟偰偍偄偰僾儘僷僥傿傪昞帵偟傑偡丅

慖戰偟偨僋儕僢僾偺壒検傪愝掕偱偒傑偡丅

僉乕僼儗乕儉儃僞儞傪僠僃僢僋偟偰偍偔偲丄曇廤僇乕僜儖埵抲偛偲偵壒検傪愝掕偱偒丄僉乕僼儗乕儉娫傪儅僂僗偱僌儔僼傿僇儖偵挷愡偱偒傑偡丅偙傟偵傛傝壒検偺僼僃乕僪僀儞/傾僂僩偑曇廤偱偒傑偡丅

2.10 晄摟柧搙挷愡

塮憸僩儔僢僋偺曇廤偡傞僋儕僢僾傪慖戰偟偰偍偄偰僾儘僷僥傿傪昞帵偟傑偡丅

慖戰偟偨僋儕僢僾偛偲偺晄摟柧搙傪愝掕偱偒傑偡丅

忋偺價僨僆僩儔僢僋傪晄摟柧0%(摟柧)偵偡傞偲丄壓偺僩儔僢僋(100%偺応崌)偑尰傟偰偒傑偡丅

壒検挷愡偲摨偠傛偆偵僉乕僼儗乕儉偑巊偊傑偡丅偟偐偟丄壒検偺傛偆偵僉乕僼儗乕儉娫偺晄摟柧搙傪儅僂僗偱僌儔僼傿僇儖偵挷愡偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱姷傟偑昁梫偱偡(PowerDirector丄Premiere側偳偼偱偒傑偡)丅

僉乕僼儗乕儉娫偺曄壔嬶崌偼俁偮偁傞偺偱堦偮傪慖傃傑偡丅(捠忢偼儕僯傾)

偙偺婡擻偼丄墘憈夛婰榐曇廤偵偼偲偰傕戝愗偱偡丅巊偄偨偄僇儊儔偺晄摟柧搙傪100偵偟丄巊傢側偄僇儊儔偺晄摟柧搙傪0偵偡傞偙偲偱丄僇儊儔塮憸傪僞僀儉儔僀儞偱慖戰偱偒傞偐傜偱偡丅

埫揰偐傜偺僼僃乕僪僀儞傗埫揰傊偺僼僃乕僪傾僂僩傕偙偺婡擻傪巊偄傑偡丅

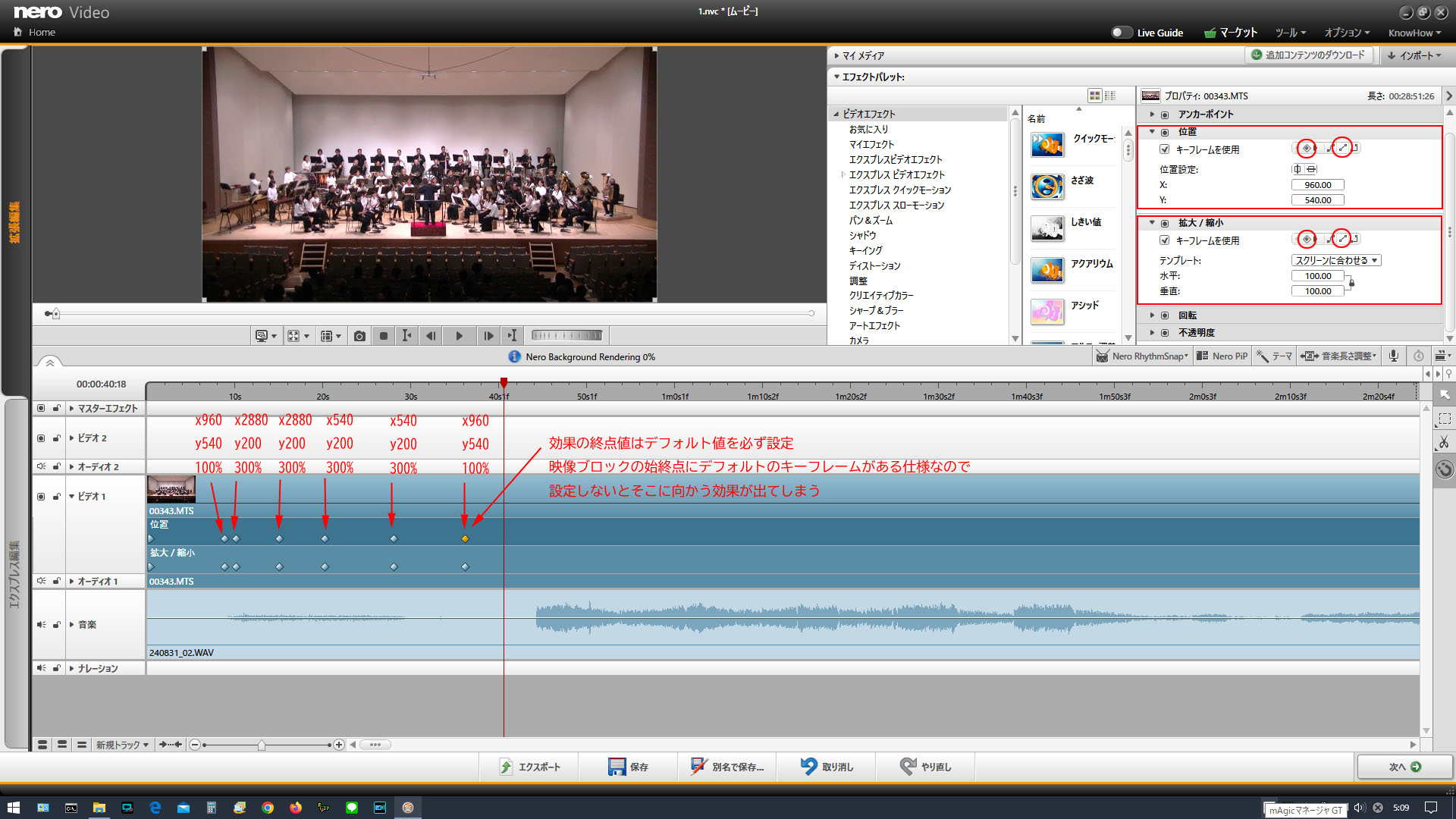

nero偺僉乕僼儗乕儉偼塮憸僽儘僢僋廔抂偵僨僼僅儖僩(晄摟柧搙100%)偺愝掕偑偁傞巇條側偺偱丄0%(摟柧)偺傑傑廔抂傑偱岠壥偑昁梫偺応崌偼丄廔抂傪0%愝掕偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

nero偺晄摟柧搙僉乕僼儗乕儉偼僌儔僼傿僇儖偵憖嶌偡傞僀儞僞乕僼僃僀僗偑側偄偺偱埲忋偺愢柧偱傕傢偐傝偵偔偄偐傕偟傟傑偣傫丅

憖嶌拞偺夋柺傪僉儍僾僠儍偟偨摦夋傪揧晅偟傑偡偺偱嶲峫偵偟偰偔偩偝偄丅

2.11 曇廤乣廔抂偦傠偊

嘆僇僢僩乣寗娫媗傔

墘憈夛婰榐偱偼丄媥宔帪娫傪僇僢僩偟偰媗傔傞側偳偡傞僇僢僩嶌嬈傕偱傑偡丅

僇僢僩奐巒埵抲偵僇乕僜儖傪抲偒僇僢僩丄僇僢僩廔椆埵抲偵僇乕僜儖傪抲偒僇僢僩丄嫴傑傟偨晹暘傪傪嶍彍丄巆傝偺屻傠偺僋儕僢僾傪媗傔傞丄偲偄偆庤弴偵側傝傑偡丅

僩儔僢僋偑暋悢偺応崌丄摨偠埵抲偱僇僢僩偡傞偙偲偲丄媗傔傞偲偒偵摨婜偢傟偟側偄傛偆偵拲堄偟傑偡丅CTRL僉乕傪墴偟偰慖戰偡傞偲丄暋悢慖戰偱偒傑偡丅

( 摟柧偵偟偰巊偭偰偄側偄晹暘偼丄僼僃乕僪僀儞/傾僂僩偱廳側傞帪娫懷傪偺偧偄偰僇僢僩偟偨傎偆偑僄僋僗億乕僩帪娫偑憗偄傛偆偱偡丅)

嘇廔抂偦傠偊

曇廤偑廔椆偟偨傜丄廔抂懙偊(僇僢僩側偳)偟偰丄僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟傑偡丅僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰偁傟偽丄師偺摦夋曐懚傗僨傿僗僋僆乕僒儕儞僌偼僾儘僕僃僋僩撉傒崬傒偐傜傕宲懕偱偒傑偡丅

偙偙偱偼偙偺屻丄摦夋彂偒弌偟偺乽僄僋僗億乕僩乿傊偡偡傒傑偡丅

偡偖偵僨傿僗僋傪嶌傞嶌嬈偵偡偡傓応崌偼丄乽師傊乿傊偡偡傒僨傿僗僋僆乕僒儕儞僌傪巒傔傑偡

2.12 僉儍僾僔儑儞

嬋柤側偳塮憸偵僉儍僾僔儑儞傪擖傟傑偡丅塮憸僩儔僢僋傪巊偆偺偱丄僩儔僢僋偑懌傝側偄応崌偼捛壛偟偰偐傜嶌嬈偟傑偡丅

僄僼僃僋僩僷儗僢僩偺僥僉僗僩-屌掕僥僉僗僩傪慖戰偟丄僞僀儉儔僀儞偵僪儔僢僌傾儞僪僪儘僢僾偟偰僙僢僩偟傑偡丅偦偺屻丄暥帤曇廤傗丄埵抲丄昞帵帪娫側偳傪曇廤偟傑偡丅

2.13 曇廤偵傛傞僘乕儉岠壥偲僷儞岠壥

屌掕僇儊儔嶣塭偟偨塮憸傪丄曇廤抜奒偱丄僘乕儉偟偨傝僷儞偟偨傝偡傞岠壥傪嶌傞偙偲偑偱偒傑偡丅

僘乕儉偼塮憸傪僋儘僢僾曇廤偡傞偙偲偱丄僷儞偼僋儘僢僾偟偨塮憸偺昞帵埵抲曇廤偡傞偙偲偱嶌傝傑偡丅

僋儘僢僾偱偼丄嶣塭夋憸傪愗傝敳偒昞帵夋柺偵崌傢偣傞偺偱丄弌椡夋慺悢傛傝僋儘僢僾晹暘夋慺悢偑彮側偄偲塮憸偑娒偔側傝傑偡丅

FHD僇儊儔(1920*1080px)偱嶣塭偟偨傕偺偼丄SD夋幙(720*480px)偵懳偟偰栺2.5攞傑偱僘乕儉岠壥傪弌偣傑偡偑丄

僇儊儔偲摨偠FHD夋幙偵懳偟偰偼桳岠夋慺悢偑側偔側傞偺偱塮憸偑娒偔側傞偲偄偆偙偲偱偡丅

偙偺応崌偼丄4K僇儊儔(3840*2160px)偱嶣塭偟偰偍偗偽丄栺2攞偺僘乕儉岠壥傑偱弌椡夋慺悢傪傕偰傞偙偲偵側傝傑偡丅

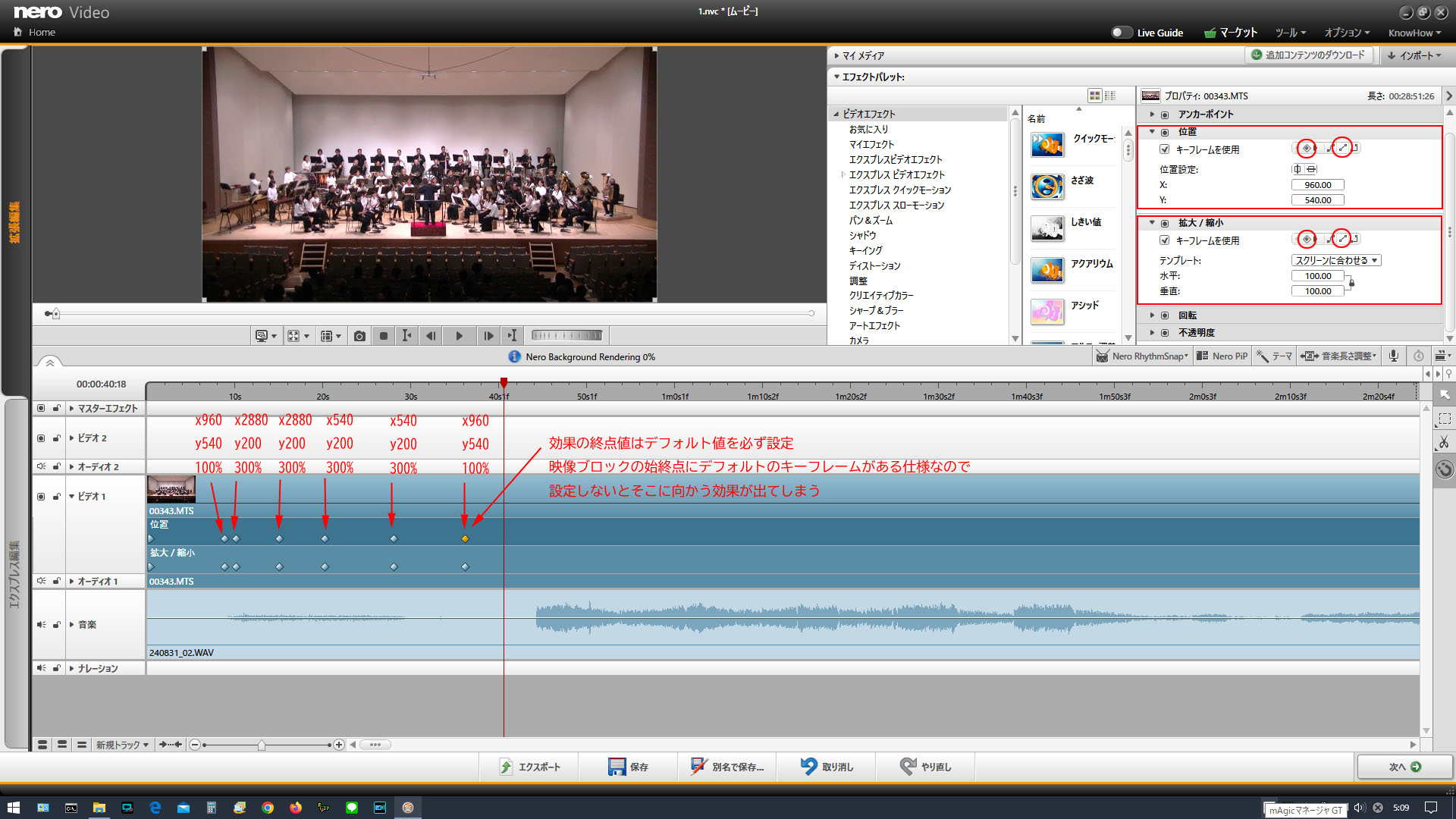

(1) 嘆曇廤僩儔僢僋傪巜掕-嘇僄僼僃僋僩僷儗僢僩傪奐偔-嘊僾儘僷僥傿偺[埵抲]偲[奼戝/弅彫傪奐偔]

僨僼僅儖僩偼丄FHD曇廤偱丄x960,y540,100% 偱偡丅

(2) 僘乕儉傗僷儞偺奐巒埵抲偵僉乕僼儗乕儉傪捛壛(埵抲偲奼戝弅彫偺俀偮)

彫偝側仦傪僋儕僢僋丅

埵抲偲奼戝弅彫俀偮僙僢僩偱捛壛偟傑偡丅

偙偺帪揰偱偼丄偦偺帪娫埵抲偺尰嵼偺抣偑愝掕偝傟傑偡丅(曇廤偼岠壥奐巒埵抲偲岠壥寛掕傪寛傔偨屻偵)

(3) 僘乕儉傗僷儞偺寛掕埵抲偵僉乕僼儗乕儉傪捛壛(埵抲偲奼戝棪偺俀偮)

帪娫栚惙偑戝偒偔偰抁偄帪娫娫妘偺僉乕僼儗乕儉偑廳側傞応崌偼丄帪娫広偱儅僂僗僪儔僢僌偡傞偲栚惙傪曄壔偱偒傑偡(塃曽岦傎偳抁帪娫栚惙偵)丅

奐巒埵抲偲廔椆埵抲偑寛傑傟偽傛偄偺偱丄愭偵岠壥寛掕埵抲傪愝掕偟丄捛偭偰偦偺庤慜偵岠壥奐巒埵抲傪愝掕偡傞偲偄偆媡偺愝掕庤弴偱傕傛偄偱偡丅

(4) 岠壥奐巒埵抲(慜偺傎偆)偼曇廤偟傑偣傫丅偦傟傑偱偺愝掕傪偦偺帪揰傑偱屌掕偡傞偨傔偱偡丅

(5) 岠壥寛掕埵抲(屻偺傎偆)偱寛掕偡傞抣傪曇廤愝掕偟傑偡丅

拝栚僉乕僼儗乕儉偑曄傢偭偨応崌偼丄僞僀儉儔僀儞僇乕僜儖傪僉乕僼儗乕儉偵堏摦偟曇廤偟傑偡丅

(6) 岠壥偺帪娫恑峴傪曄峏偟偨偄応崌(備偭偔傝丄懍偔側偳)丄僉乕僼儗乕儉娫妘偱挷惍偟傑偡丅

僉乕僼儗乕儉偼儅僂僗僪儔僢僌偱埵抲傪曄峏偱偒傑偡偑丄埵抲偲奼戝棪傪摨帪偵埵抲曄峏偱偒傑偣傫丅

堦曽傪曄峏偟偨傜慻偵側傞傕偆堦曽偺僉乕僼儗乕儉傪崌傢偣傑偡丅

III 曇廤摦夋弌椡

摦夋彂偒弌偟

乽僄僋僗億乕僩乿儃僞儞偐傜丄奺庬摦夋宍幃偵僄儞僐乕僪偟曐懚偟傑偡丅

僾儘僕僃僋僩傪曐懚偟偰偁傟偽丄Home夋柺偐傜傕偡偡傔傑偡丅

FHD(1920*1080,BD側偳)偐丄STD(720*480,DVD側偳)偺夝憸搙偑傛偔巊傢傟傑偡丅

尰嵼傛偔巊傢傟傞偺MPEG4(AVC/H264)偼丄僼僅乕儅僢僩傪[AVC]傪慖戰偟丄僾儘僼傽僀儖傪夝憸搙偵偁傢偣傑偡丅(720*480/AVC,1920*1080/Youtube Best HD)

暣傜傢偟偔僼僅乕儅僢僩儊僯儏乕偵[MPEG-4]偑偁傝傑偡偑偙傟偼慖戰偟傑偣傫丅偙偪傜偼QuickTime側偳屆偄婯奿偺MPEG4梡偱偡丅

GPU偲僄儞僐乕僪帪娫

MP4僄儞僐乕僪偱偼GPU偑偁傟偽僴乕僪僂僃傾僄儞僐乕僪傪巊偭偰僄儞僐乕僪帪娫傪抁弅偱偒傑偡丅

FHD_8Mbps(Youtube Best HD)偺応崌

Intel Core2 Quad(Q9650) & NVIDIA GT710 偺応崌丄摦夋帪娫亊栺1.1攞(CPU偺傒偱偼摦夋帪娫亊栺2.7攞)

Intel Core i7-3770K & NVIDIA GTX1650 偺応崌丄摦夋帪娫亊栺0.5攞(CPU偺傒偱偼摦夋帪娫亊栺1.2攞)

偺傛偆偵側傝傑偡丅

IV 僨傿僗僋儊僨傿傾梡僆乕僒儕儞僌

Blu-ray/DVD嵞惗婡梡偺Blu-ray/DVD僨傿僗僋傪嶌傞嶌嬈偱偡丅

曇廤夋柺偐傜乽師傊乿儃僞儞丄傑偨偼Home夋柺偐傜儊僯儏乕慖戰偱恑傒傑偡丅

Blu-ray丄DVD偲傕偵摨偠庤弴偱偡偺偱Blu-ray偲偟偰偡偡傔傑偡丅

4.1 僠儍僾僞乕愝掕

嵞惗婡偱偺摢弌偟傗丄儊僯儏乕愝掕偵昁梫側僠儍僾僞乕傪偮偗傑偡丅

偮偗側偔偰傕傛偄偱偡偑丄摢弌偟傗憗憲傝偑偟傗偡偄偺偱丄帪娫偺挿偄摦夋偼壗暘崗傒側偳偮偗傞偺偑儀僞乕偱偡丅

墘憈夛婰榐偱偼丄嬋偺摢偺彮偟慜側偳偵愝掕偟偰偄傑偡丅偩傜偩傜挿偄摦夋偼俀暘崗傒側偳偱偡丅

4.2 儊僀儞儊僯儏乕

摢弌偟梡偺儊僯儏乕偱偡丅僠儍僾僞乕傪偮偗偰偁傟偽丄偦偙偵帺摦偱儊僯儏乕偑擖傝傑偡

巹偼丄僠儍僾僞乕偩偗偮偗偰丄儊僯儏乕傪偮偗側偄偙偲傕懡偄偱偡丅僠儍僾僞乕偑偁傟偽丄嬋偺摢弌偟偼僠儍僾僞乕憲傝偱偱偒傞偐傜偱偡丅

偙偪傜偼儊僀儞儊僯儏乕愝掕夋柺偱偡丅

4.3 僠儍僾僞乕儊僯儏乕

儊僀儞儊僯儏乕愝掕偵懕偄偰偙偪傜偼僠儍僾僞乕儊僯儏乕愝掕夋柺

4.4 僨傿僗僋僾儗價儏乕

僨傿僗僋僨乕僞彂偒弌偟偺慜偵僨傿僗僋偺摦嶌傪僾儗價儏乕偱偒傑偡丅

4.5 僨傿僗僋僨乕僞彂偒弌偟

僨傿僗僋僪儔僀僽傪慖戰偡傟偽丄偡偖偵僨傿僗僋傪從偔偙偲偑偱偒傑偡丅

巹偺応崌丄偙偙偱偼僨傿僗僋彂偒弌偟偟傑偣傫丅僴乕僪僨傿僗僋僼僅儖僟偵僨乕僞傪彂偒弌偟傑偡(Premiere偼偙傟偑偱偒傑偣傫)丅

偦偺屻丄僨傿僗僋偵僼僅儖僟僨乕僞傪昁梫枃悢僐僺乕偟傑偡丅偦偆偟側偄偲僨傿僗僋僐僺乕枅偵儗儞僟儕儞僌仌僆乕僒儕儞僌帪娫偑昁梫偵側傞偐傜偱偡丅

Windows10偵Movie Maker偑揧晅偝傟側偔側偭偨偺偱丄傛偄僣乕儖偑側偄偐偲扵偟偰偄傑偟偨丅

僒億乕僩廔椆慜偵僟僂儞儘乕僪偟偨Windows Essentials 2012(Movie Maker)側偳偑偁傟偽Windows10偵傕僀儞僗僩乕儖偱偒傑偡偑庤寉偱偼偁傝傑偣傫丅

傑偨丄摦夋曇廤僜僼僩偲偟偰傒傟偽丄婡擻偑僔儞僾儖偡偓傑偡丅

僼儕乕僜僼僩偱偼丄ShotCut偑偁傝傑偡偑丄憖嶌惈偺晘嫃偑傗傗崅偔俹俠憖嶌偵姷傟偨恖岦偒偱偡丅

偦傟偱傕Windows10偵柍椏偱摦夋曇廤婡擻傪旛偊偰偍偒偨偄偲側傟偽ShotCut偑傛偄偱偟傚偆丅

巗斕僜僼僩偺柍椏斉偼丄婜娫尷掕傗婡擻惂尷偑偁傝丄宲懕揑偵巊偭偨傝崢傪悩偊偰巊偊傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

nero傕偍帋偟斉偼婡擻惂尷偑偁傝傑偟偨偑丄惢昳斉偑4500乣5000墌偱庤寉側壙奿偩偭偨偺偱丄僟儊儌僩偱傕傛偄偐偲攦偭偰帋偟偰傒傑偟偨丅

侾枩俆愮墌偔傜偄偺梊嶼偑偁傟偽丄

CyberLink PowerDirector 偑偍偡偡傔偱偡丅僇儊儔愗傝懼偊僉乕僼儗乕儉偺GUI婡擻丄帪崗崌傢偣偵昁梫側壒惡僗僋儔僽婡擻丄崅懍僄儞僐乕僪側偳丅2025擭尰嵼丄僒僽僗僋僞僀僾偺僜僼僩偑憹偊傞拞丄攦偄愗傝偱偒傞僜僼僩偱傕偁傝傑偡丅

僼儕乕僜僼僩偺

ShotCut偼丄憖嶌惈偺晘嫃偼傗傗崅偄偱偡偑丄

壒惡僗僋儔僽丄GUI偵傛傞晄摟柧搙愝掕側偳偺婡擻偼nero偵側偄曇廤婡擻偱丄憖嶌偵姷傟偰偄偗偽偍姪傔偱偒傑偡丅

僆乕僒儕儞僌婡擻偼側偄偺偱僨傿僗僋傑偱弌椡偟偨偄応崌偼丄儕乕僘僫僽儖側nero偲偄偭偟傚偵巊偆偺傕傛偄偱偟傚偆丅

偙偺婰帠傪彂偄偨2018擭崰偐傜2025擭尰嵼偵偐偗偰丄儕乕僘僽儖側摦夋曇廤僜僼僩偲偟偰丄

Filmora偑恖婥偱偡丅

巹傕攦偭偰傒傑偟偨丅巊偄傗偡偔婡擻朙晉偱恖婥偺棟桼偑傢偐傝傑偡丅偨偩暋悢僇儊儔傗俀帪娫掱搙偺墘憈夛摦夋曇廤偵巊偆偲丄帪崗摨婜傪偲偭偰傕壒偢傟偑偱偨傝丄

曇廤応柺偱偼壒偢傟側偔偲傕摦夋曄姺屻偺摦夋偵壒偢傟傪敪尒偟偨傝偡傞偙偲偑偁傝傑偟偨丅

抧枴側晹暘偱偡偑丄偙偆偟偨埨掕惈偼丄墘憈夛婰榐摦夋曇廤偱偼廳梫偱丄Filmora偄傑堦偮怣棅偱偒側偄報徾傪傕偭偰偟傑偄墘憈夛摦夋曇廤偱偼巊傢側偔側傝傑偟偨丅

儕乕僘僫僽儖側僜僼僩偲偟偰丄僀儞僞乕僼僃僀僗傗婡擻偼Filmora偵晧偗傑偡偑埨掕惈偼nero偐側偲姶偠偰偄傑偡丅