演奏会を一人で撮影する場合、目立つパートにカメラを向けたり奏者をズームしたりしますが、1カメラ映像だと動きが多くなり落ち着かなくなります。

そこで、1台を全体を収める固定カメラとし、1台を撮影者がフリーに撮影するようにします。

編集時、カメラが動いている時間や、全体が鳴っている時間は、固定カメラ映像を選択することで画面が落ち着きます。

演奏会音声は、カメラ音声でなくホールのマイクで収録した音声など録音音声を使うことが殆どです。カメラ音声はタイムラインでの時間軸合わせに活用します。

マルチトラック編集できますので、指揮者用固定カメラ、左右固定カメラなど固定カメラを増やせば、一人でも、見応えのある演奏会記録が作れると思います。

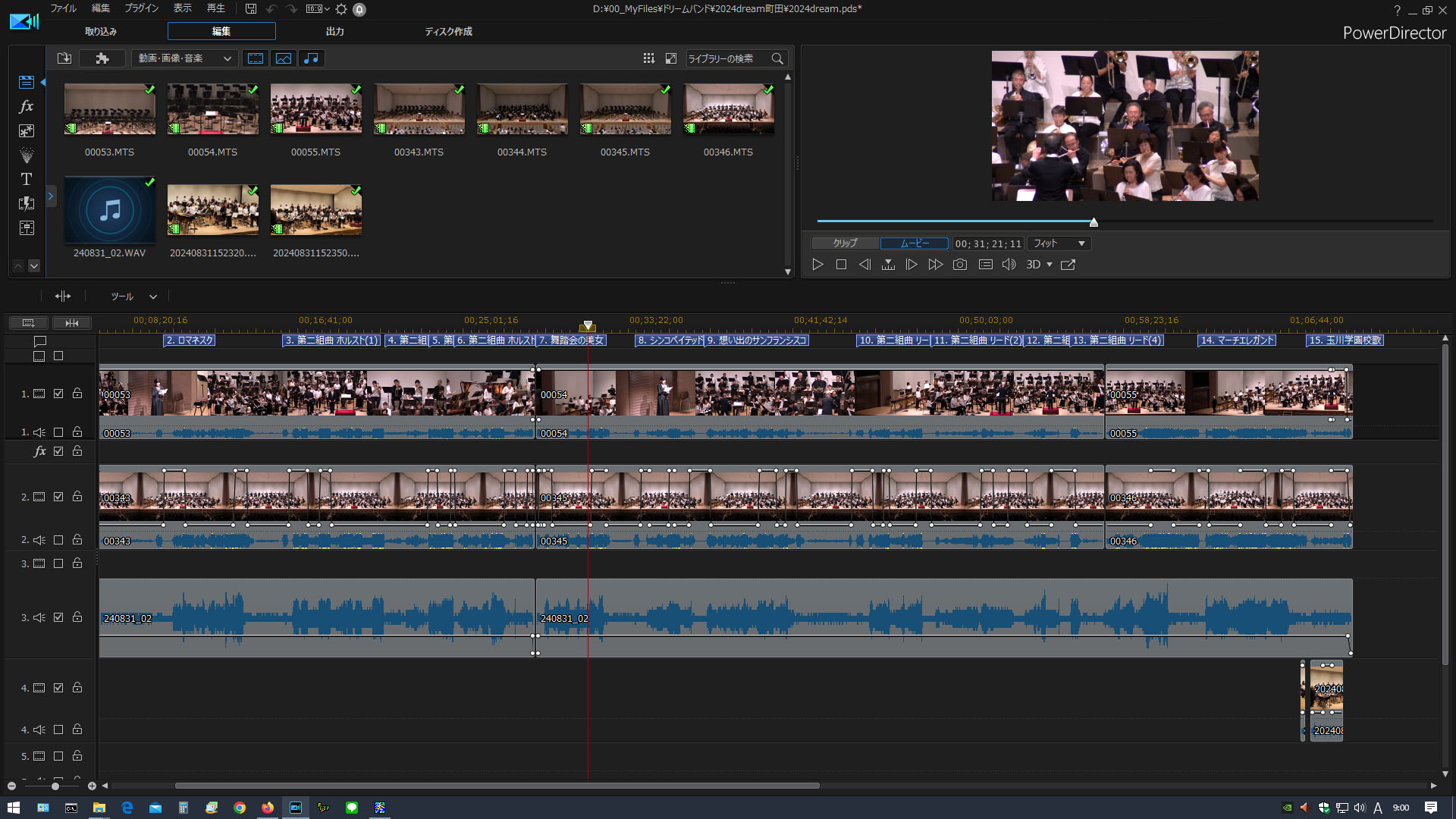

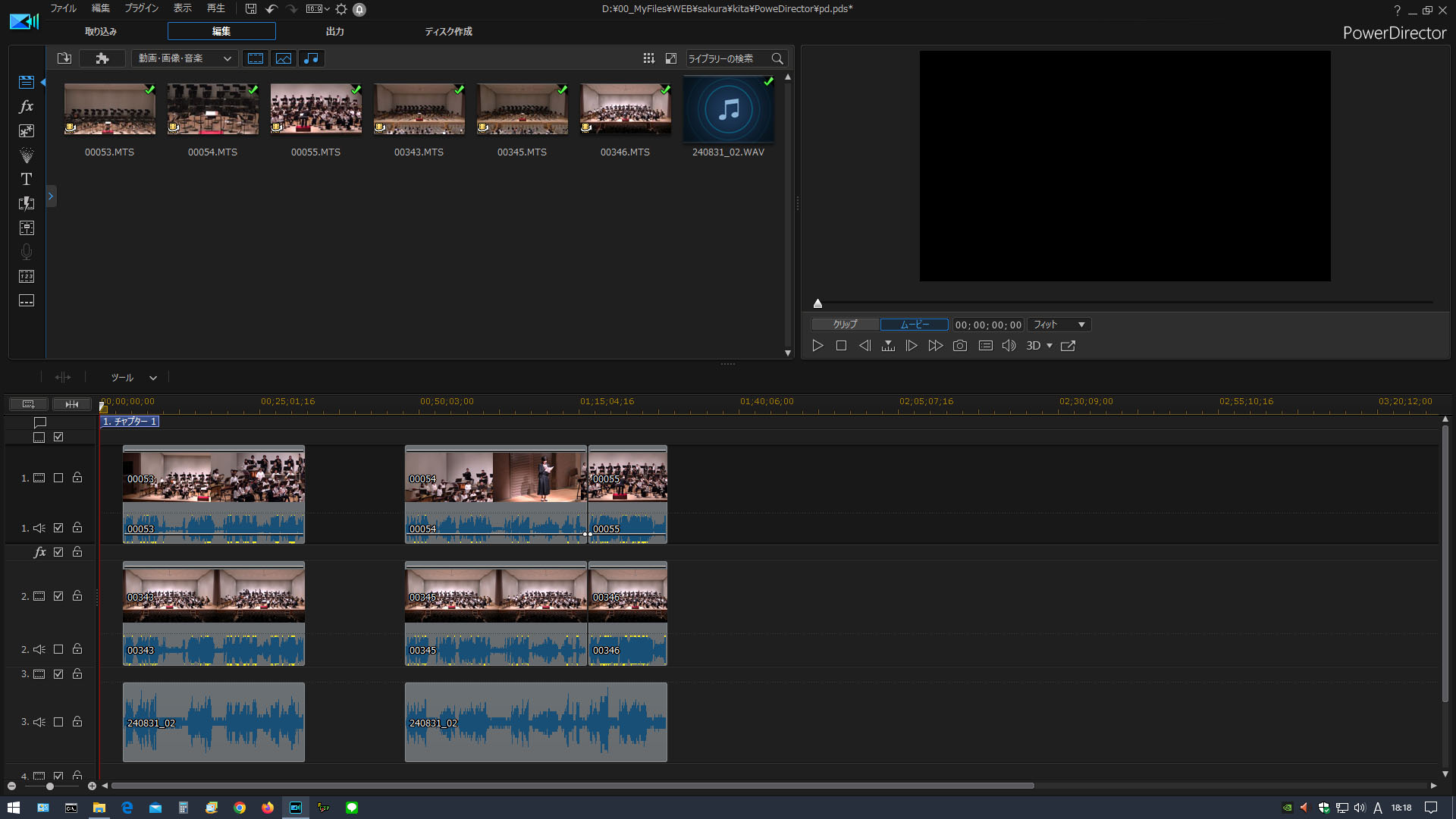

1. 起動画面

起動すると、タイムライン編集画面となります。

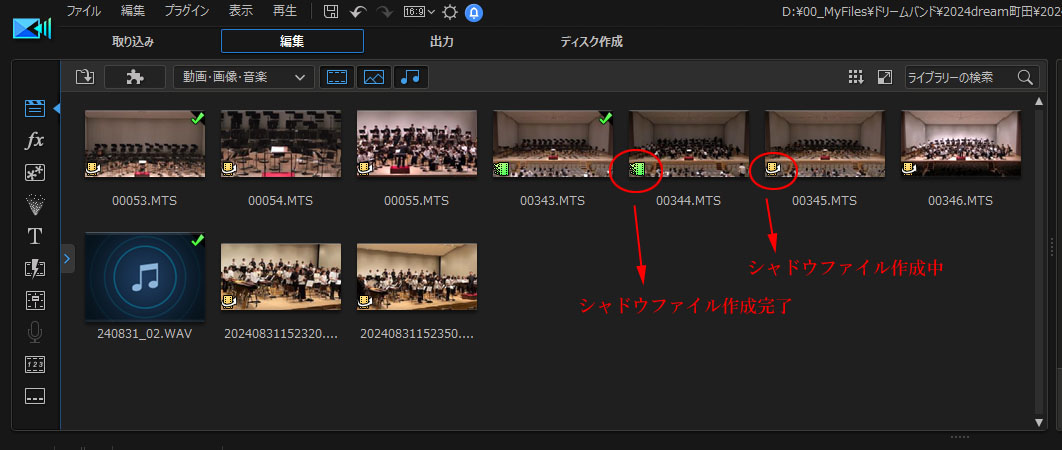

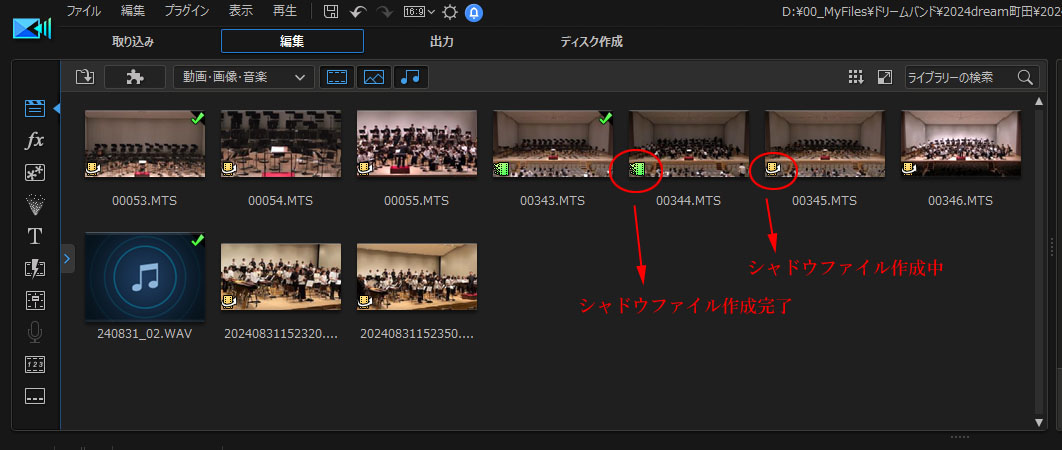

2. メディアファイル読み込み

2. メディアファイル読み込み

録画、録音データを読み込みます。

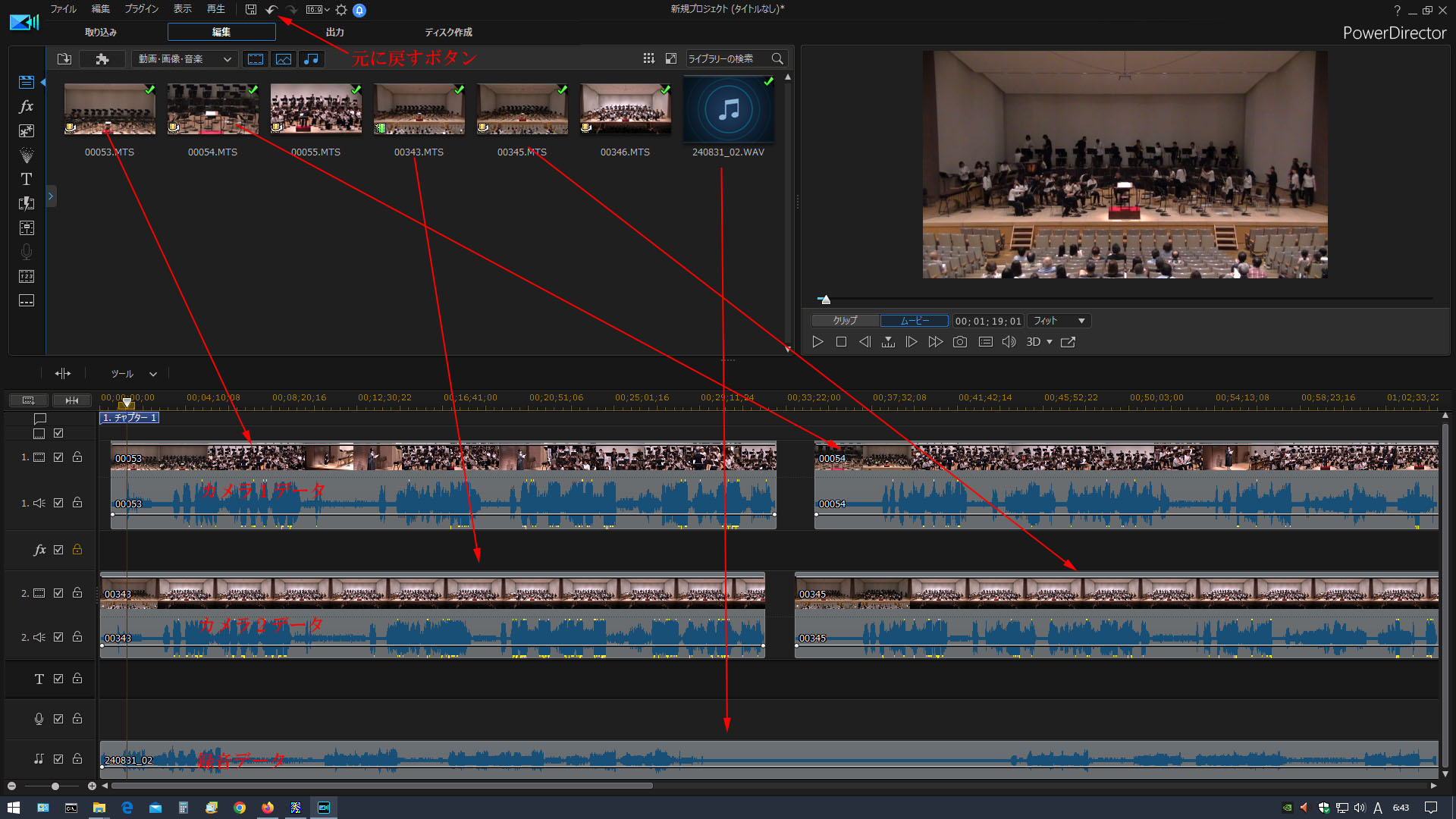

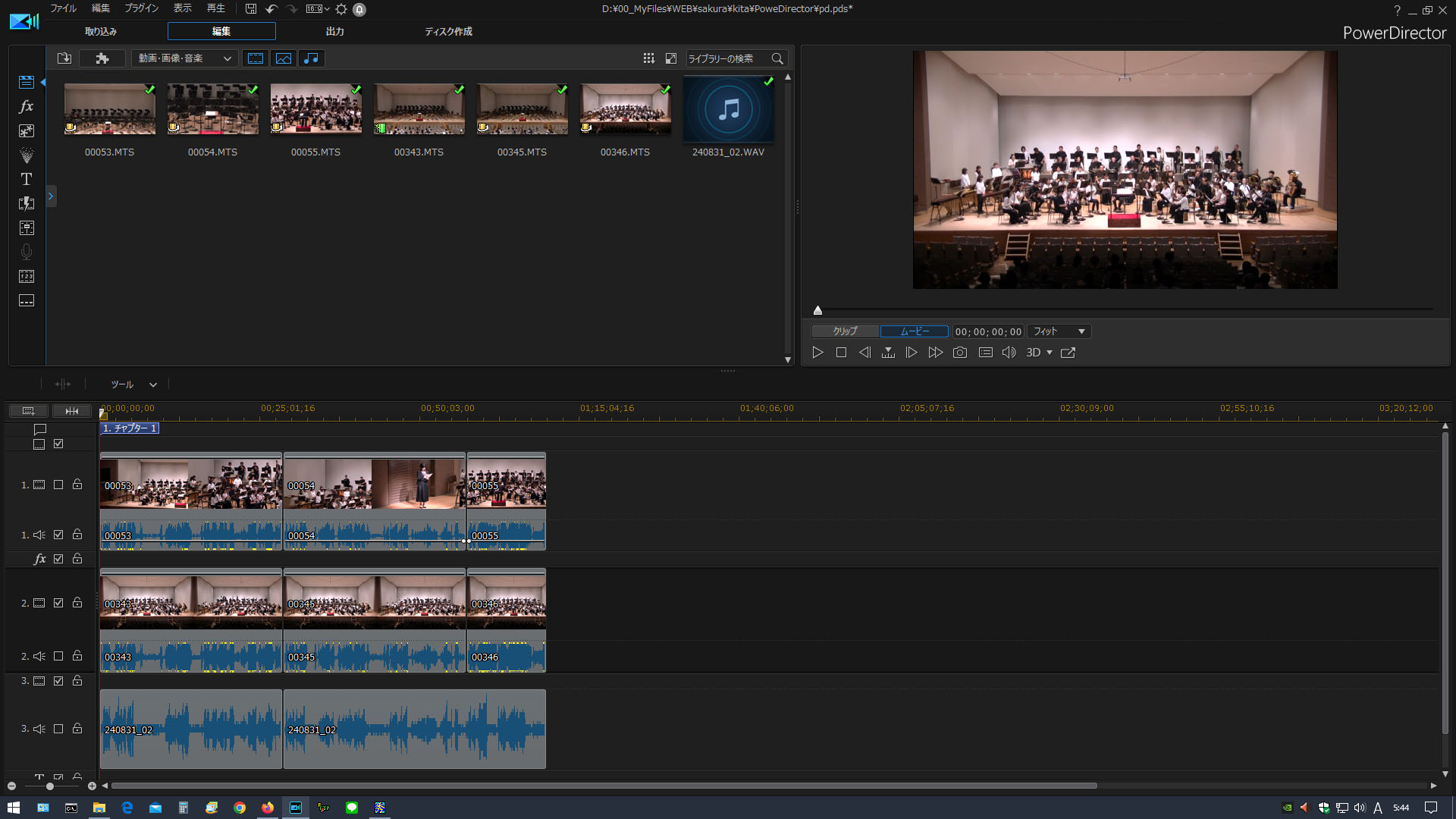

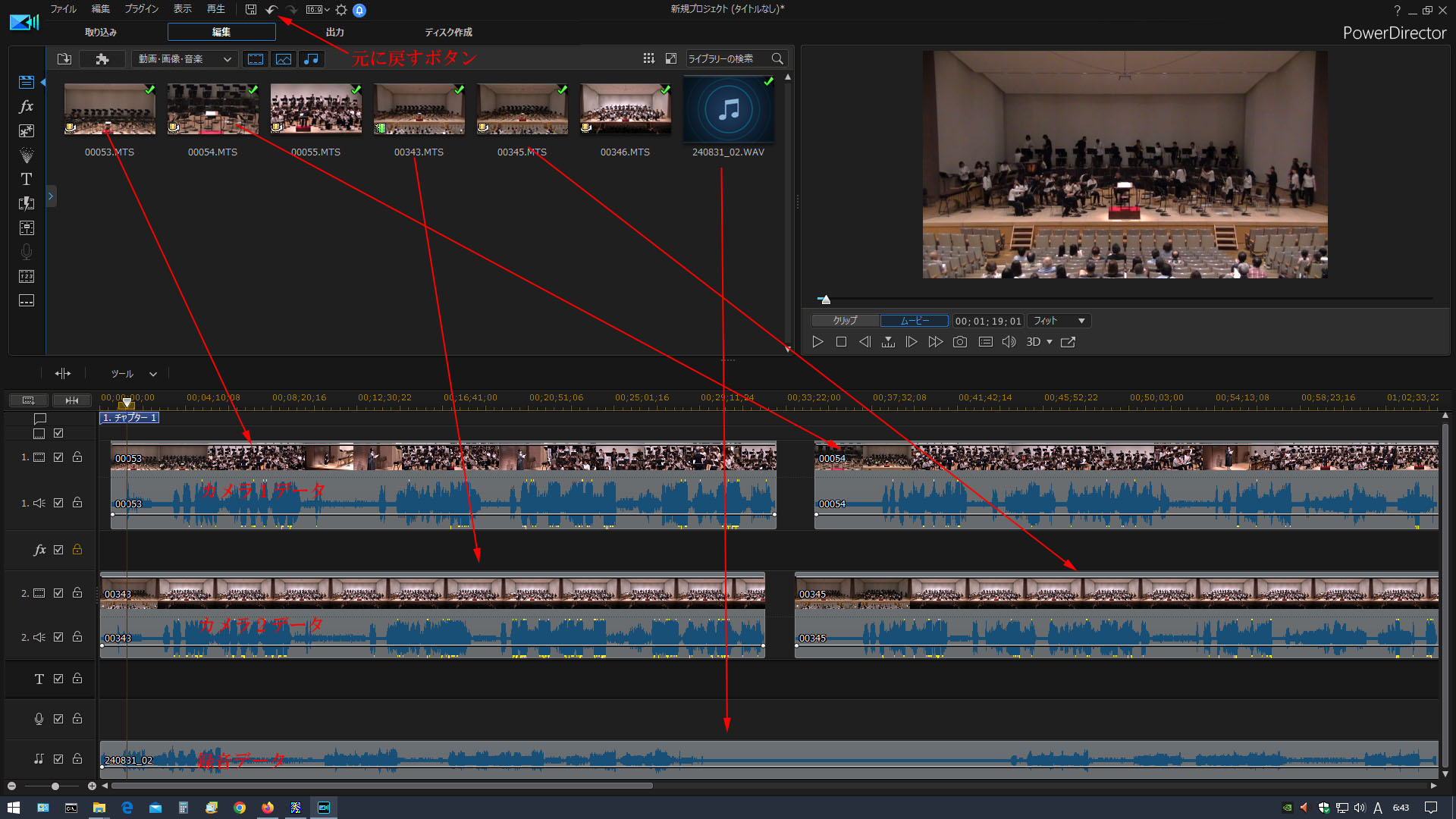

3. データセット

3. データセット

読み込んだメディアファイルを、タイムラインの編集トラックに配置します。

重なったタイムライン部分では、数字が上のトラックが上のレイヤーとなり優先表示されます(1が最下層)。

透明設定で、重なり部分のレイヤー表示も可能です。採用度合の高いカメラ映像を上に配置するとよいでしょう。

今回は、ビデオ2:全景映像データ、ビデオ1:フリー撮影カメラデータ、ミュージック:録音データと、配置しました。 録音など音声データは、音声トラックの他ビデオトラックのオーディオトラックに配置もできます。

同期をとるとき以外、ビデオカメラ音声は必要なくなりますのでビデオカメラデータの音声トラックを無効化しておきます(チェックを外す)。

トラックを追加する必要があるときは、右クリックメニューから追加できます。

操作をミスしたときには[元に戻す]ボタンで操作前の状態に戻せます。

【トラック高さ設定】

【トラック高さ設定】

①映像トラックや音声トラックの高さを広く表示して、透明度ラインや音量ラインを見やすくします。

画面左の位置でマウス操作によりトラック幅を調節できます。

②トラックの有効/無効スイッチ。時間合わせ後の音声を無効化するなどで使います。

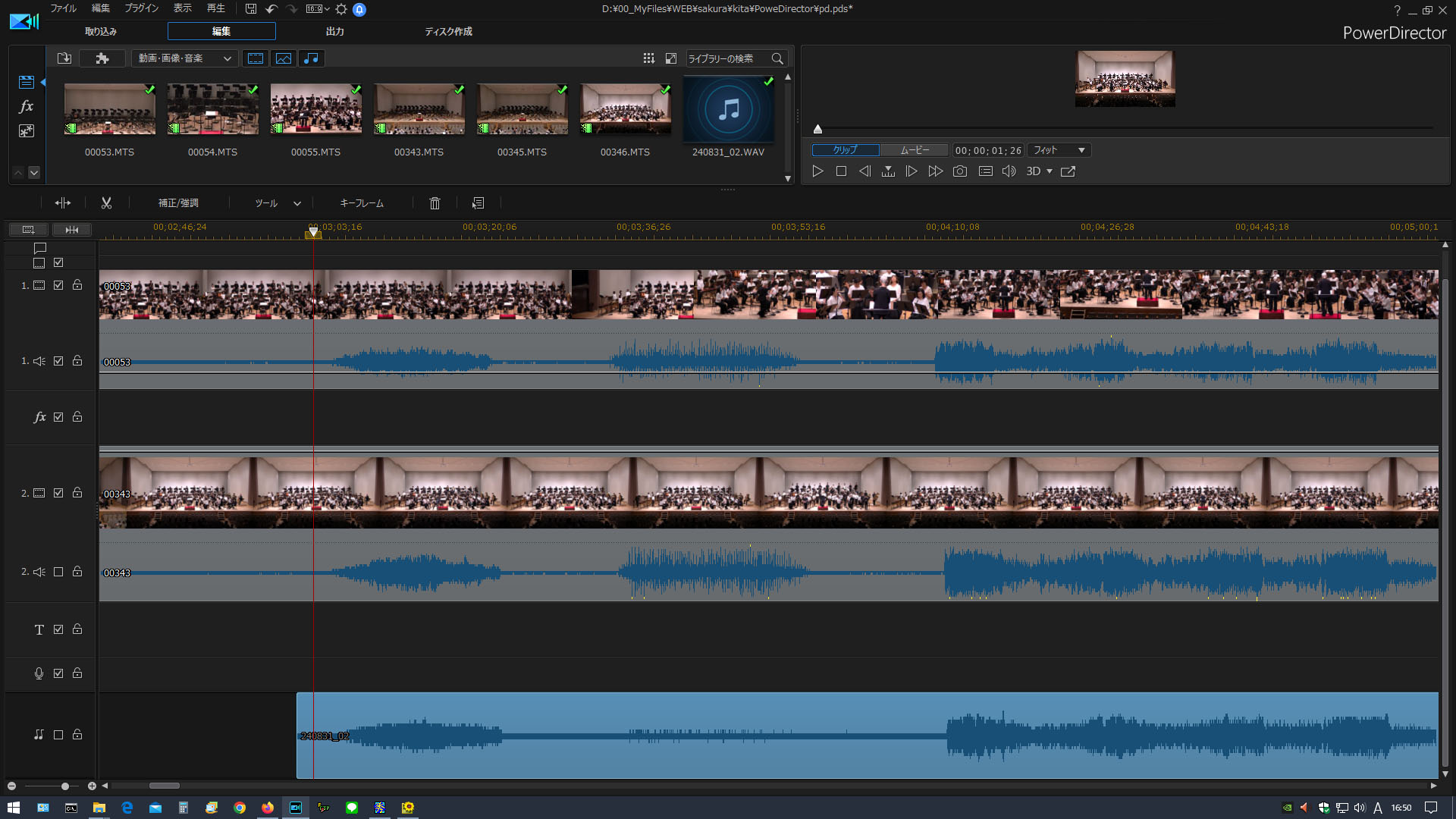

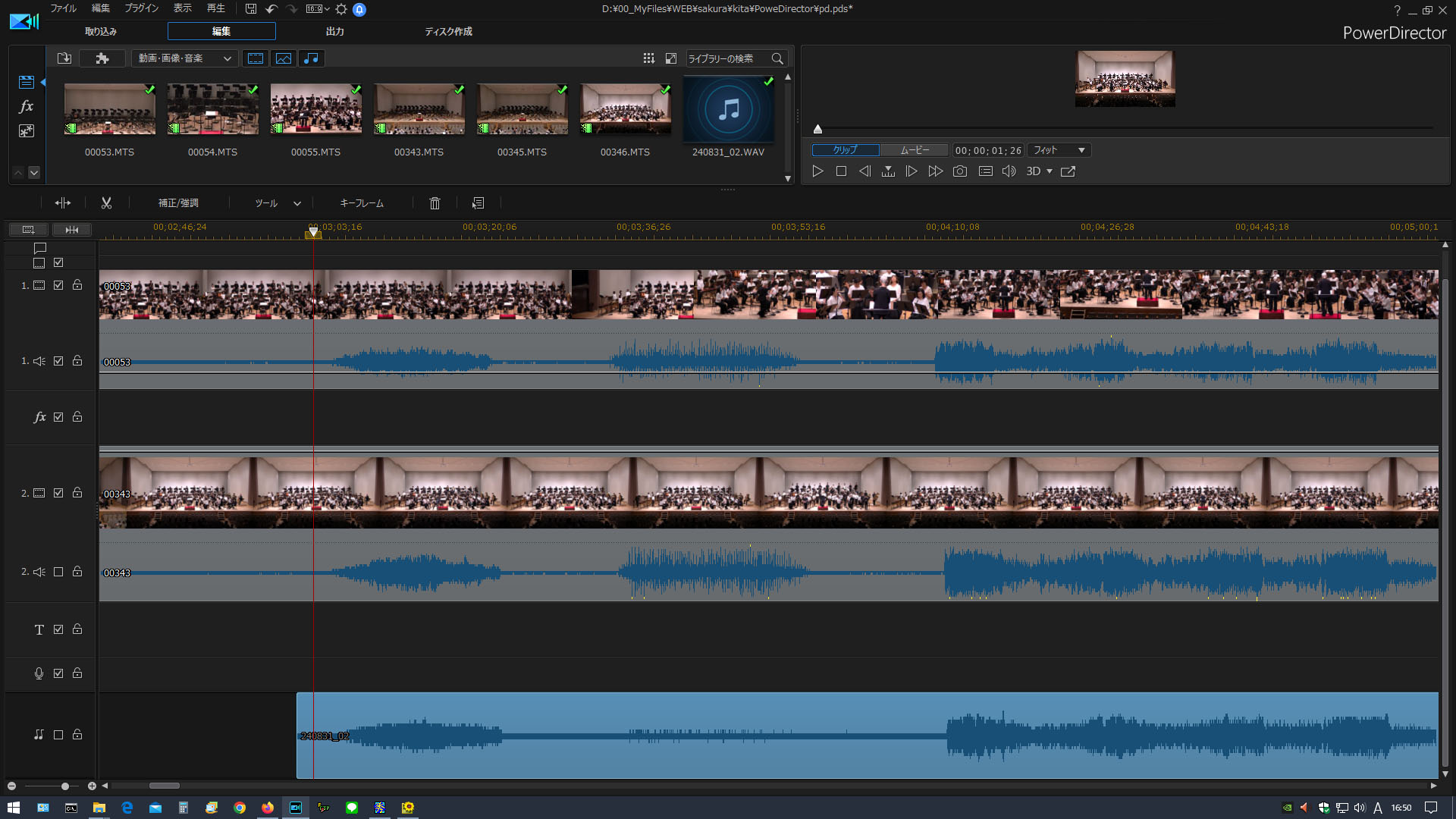

4. トラックの時刻同期

4. トラックの時刻同期

・音声波形を見て編集ブロックを移動し、だいたいの同期をとります。

・タイムラインの時刻目盛を細かくしていき、精密に同期をとります。

・トラック音声の有効/無効スイッチで切り替えつつ、最終的には耳で聞きながら、編集ブロックの同期をとっていきます。

この時に音声スクラブ機能が役立ちます。

この作業を簡単にするために、私は、録音や、撮影は中断せず回しっぱなしにしています。

個々のデータは大きくなりますが、編集元データを機材の数だけに減らせるからです。

全編集ブロックの時刻同期とプロジェクトの保存

全編集ブロックの時刻同期とプロジェクトの保存

全編集ブロックの時刻同期をとります。

演奏会記録動画は音ずれがあると気になります。音楽される方は音ずれに敏感が標準です。

演奏会記録動画は見た目は派手ではありませんが、基本的編集スキルや編集ソフトの安定性が要求されます。

各トラックの時刻同期作業は、けっこう大変ですから、やり直すのは疲れます。ここらで一旦プロジェクトを保存して一休みしましょう。

*この例の場合、時刻同期が終わった後は、カメラ音声は使わないので、カメラ音声はソフト上でOFFにします。

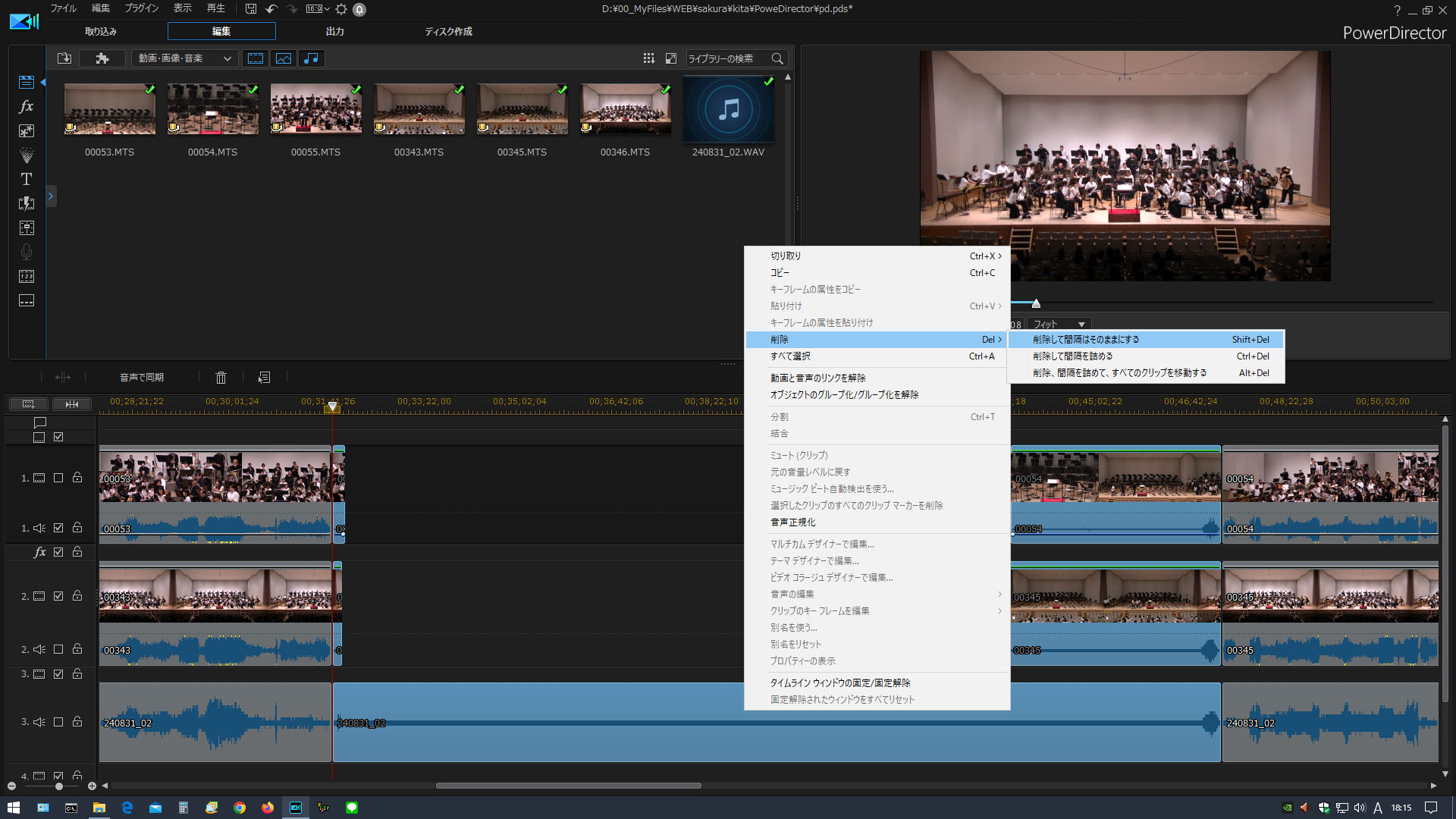

5. 編集ブロックの始点と終端の切り揃え

5. 編集ブロックの始点と終端の切り揃え

曲間の間の切り詰めや、演奏会1部2部間のカット、MCカットなどの編集

始点整形...編集動画ブロックの開始位置設定

(不要編集ブロックの削除)

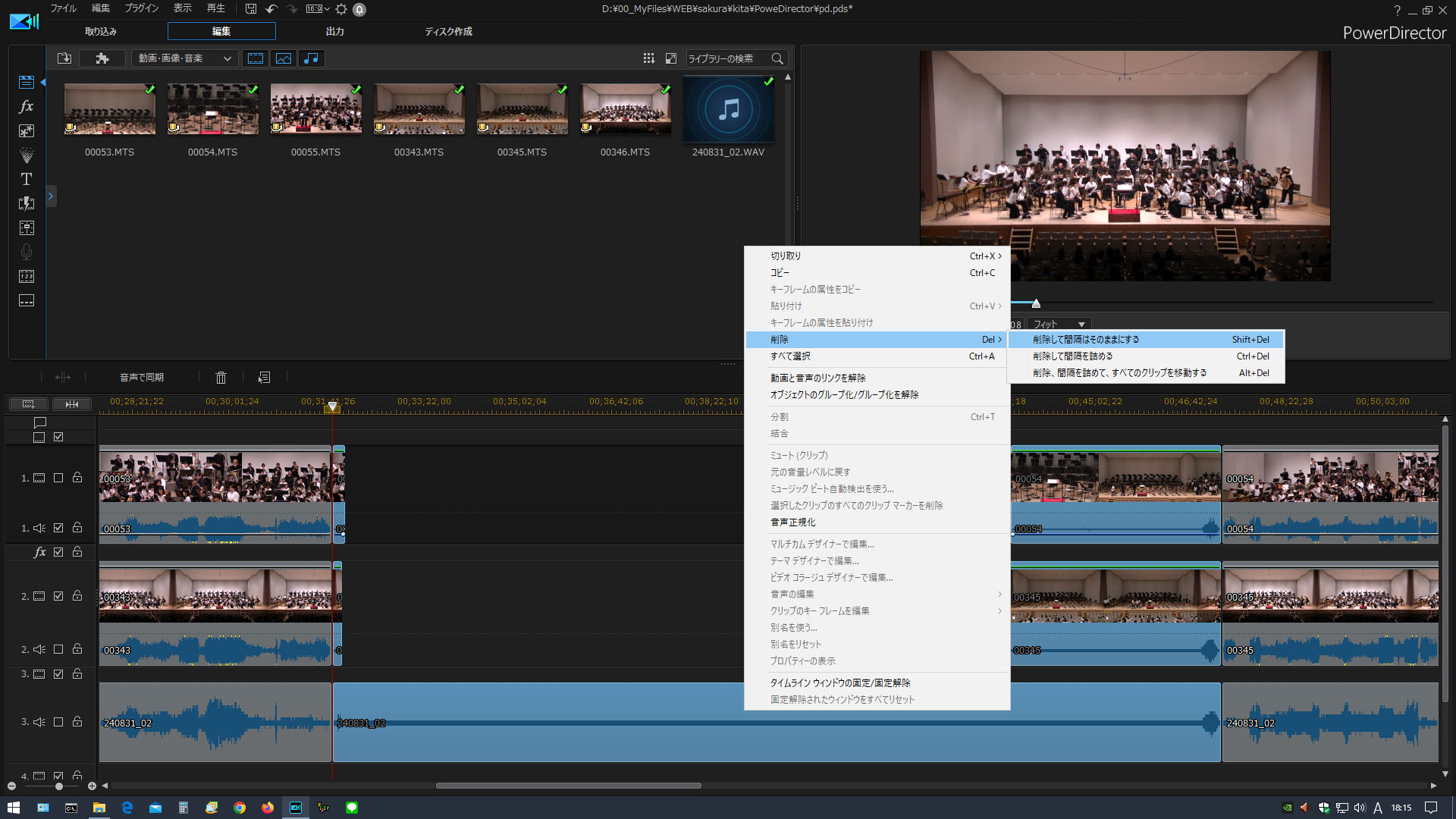

(1) 動画のスタートに関わる編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

([Ctrl+A]で全選択もできる)

(2) 動画のタイムライン開始位置にカーソルを置き右クリックメニューを出す

(3)「分割」を選択し実行

(4) 開始位置より前(左)の編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

(5) 右クリックメニュー[削除](削除して間隔はそのままにする)

終端整形...動画の終端位置設定と次の動画の開始位置設定

(不要編集ブロックの削除)

(1) 動画の終端に関わる編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

(2) 動画のタイムライン終端位置にカーソルを置き右クリックメニューを出す

(3) 終端位置にタイムラインカーソルを置き右クリックメニューを出す

(4)「分割」を選択し実行

(5) 次の動画の開始に関わる編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

(6) 次の動画のタイムライン開始位置にカーソルを置き右クリックメニューを出す

(7)「分割」を選択し実行

(8) 動画終端と次の動画開始位置に挟まれた不要編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

(9) 右クリックメニュー[削除](削除して間隔はそのままにする)

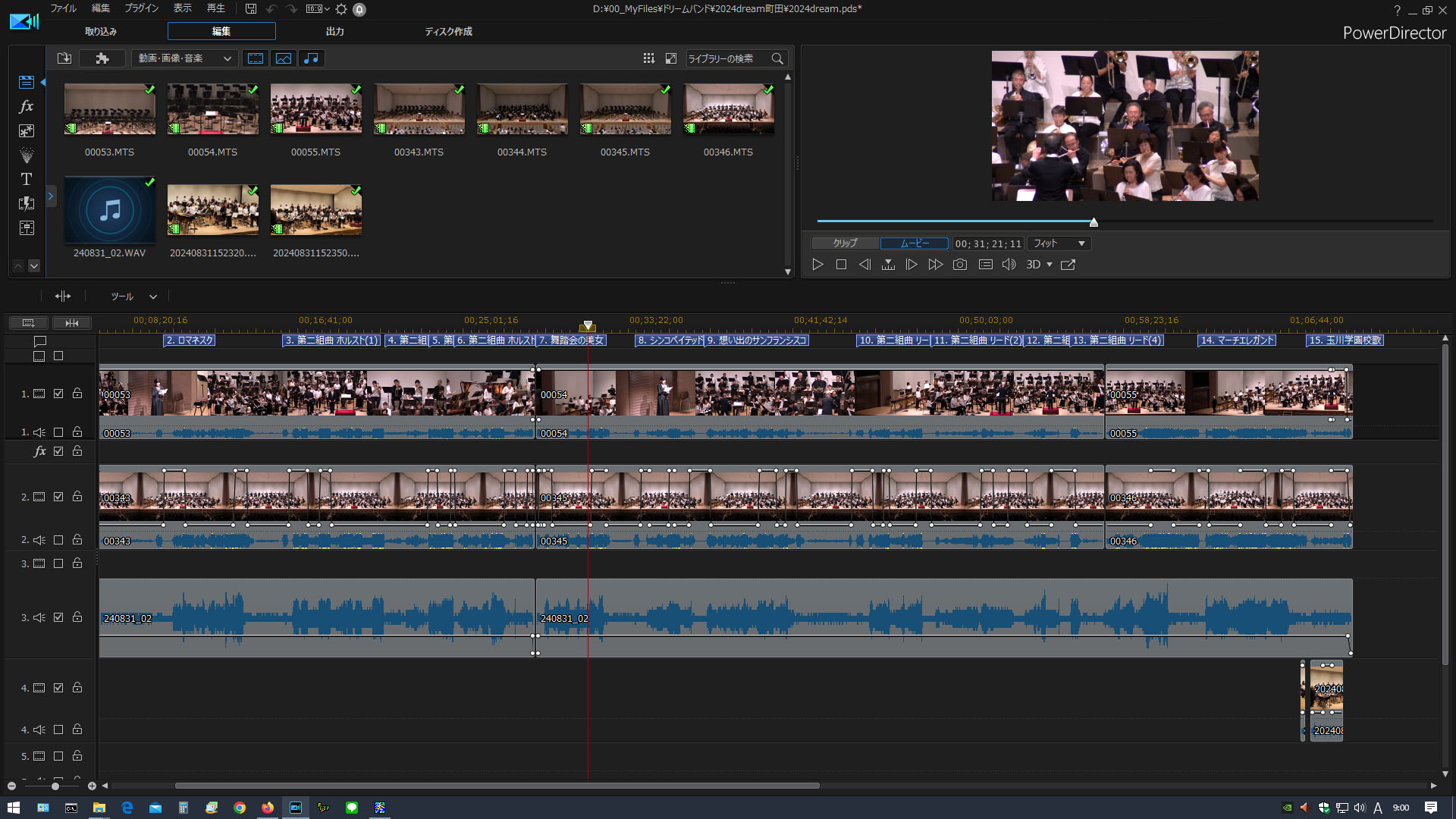

6. 始点整形・終端整形を必要分繰り返し、すべての編集ブロックを整える。

6. 始点整形・終端整形を必要分繰り返し、すべての編集ブロックを整える。

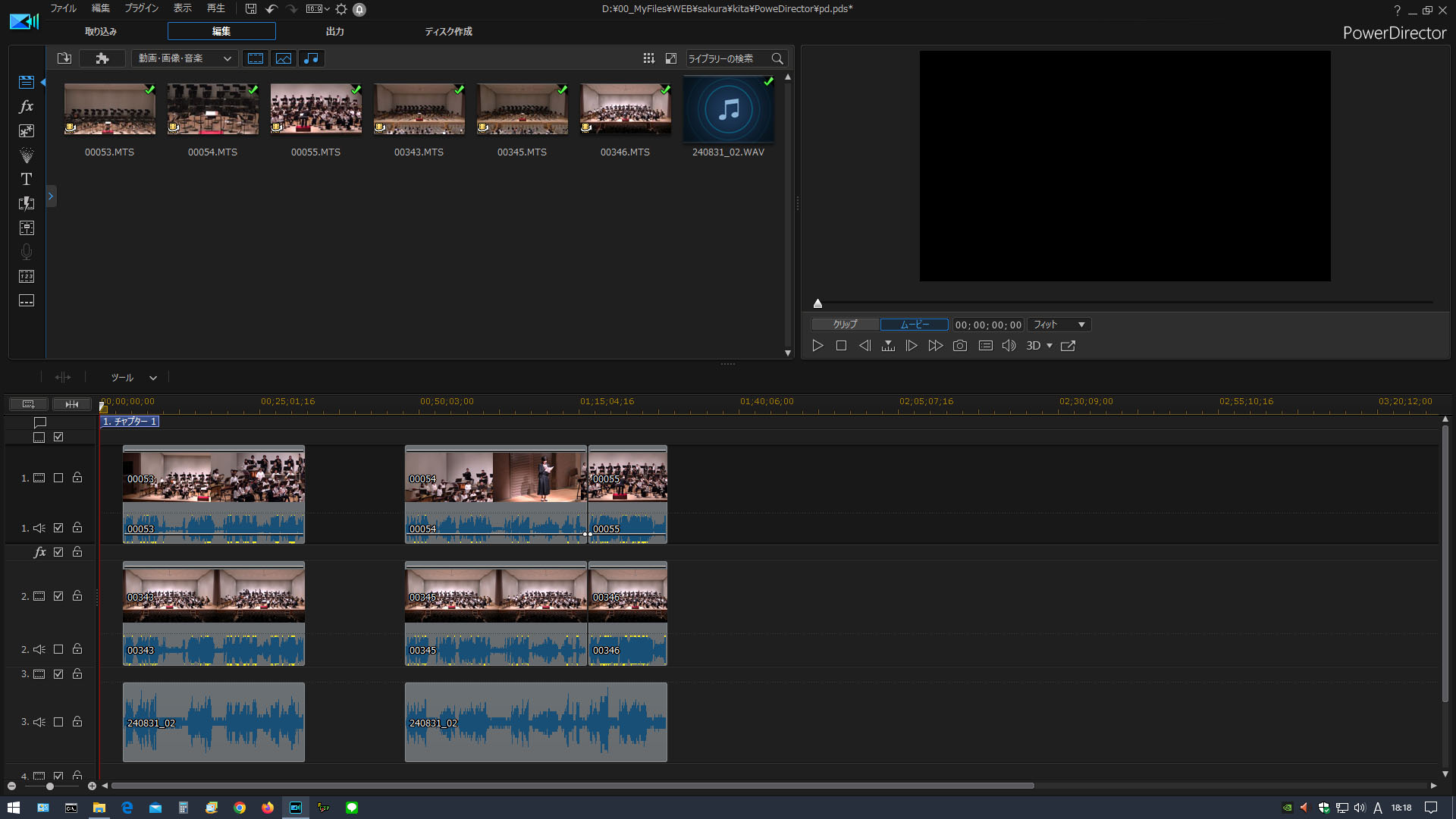

演奏会のMCカットした曲ごとなど、必要なだけ同じ操作で整えます。

(MCカットなどは編集終了後の映像をカットするほうが効率がよいです)

以下は演奏会は2部形式分を整形した後の状態

7. タイムラインのスペース詰め

7. タイムラインのスペース詰め

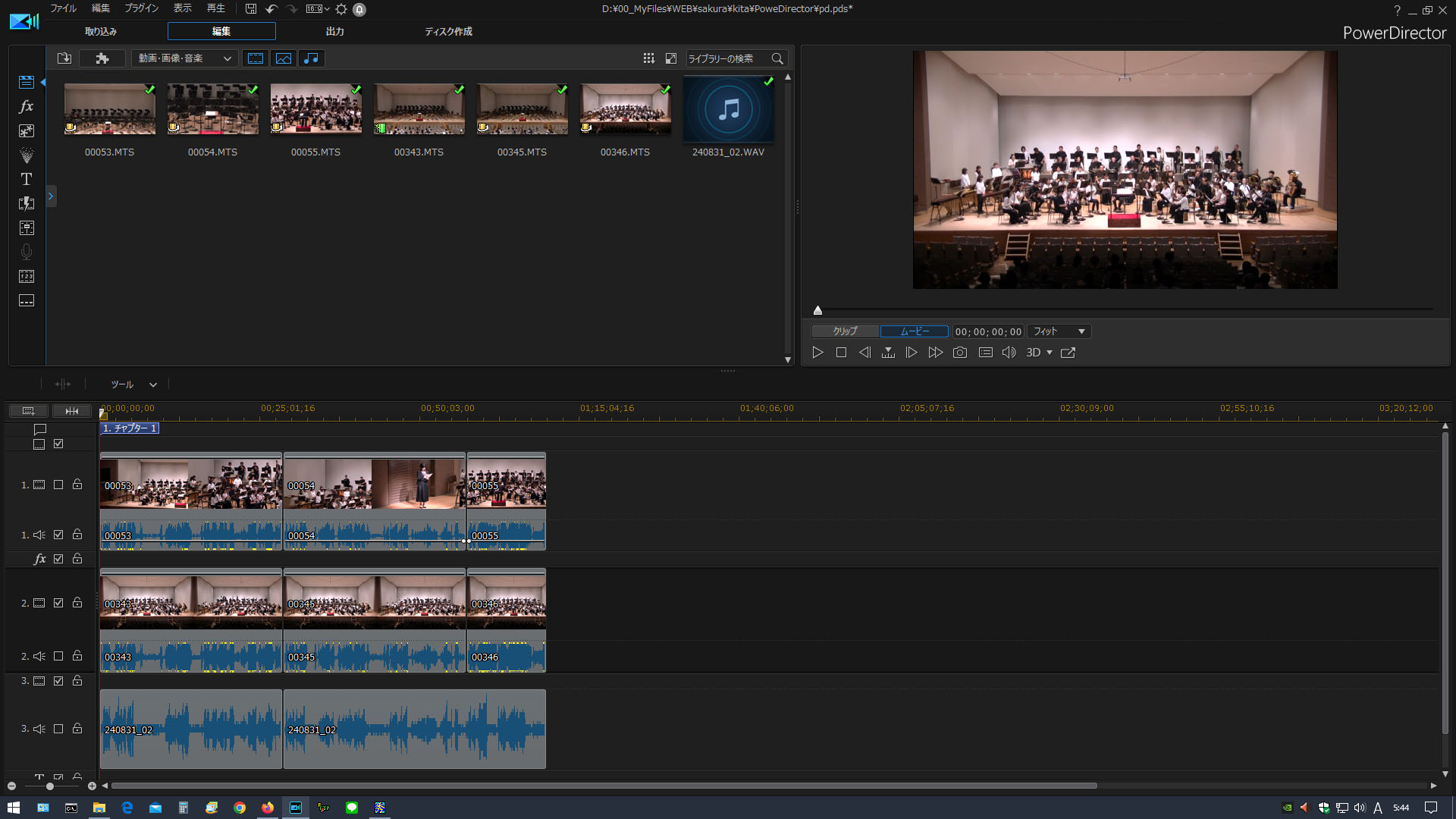

不要な編集ブロックを削除してできたタイムラインのスペース(空白時間)を詰めます。

(1) 曲ごとなどの編集ブロックを[Ctrl+マウスクリック]で選択

(2) 選択ブロックをマウスで移動

(各トラックがずれないように、ずれると映像ずれになります)

この区切りでもプロジェクトを一旦保存するとよいです。

以下は、1部・2部の編集ブロックを整理してスペース調整後のもです。

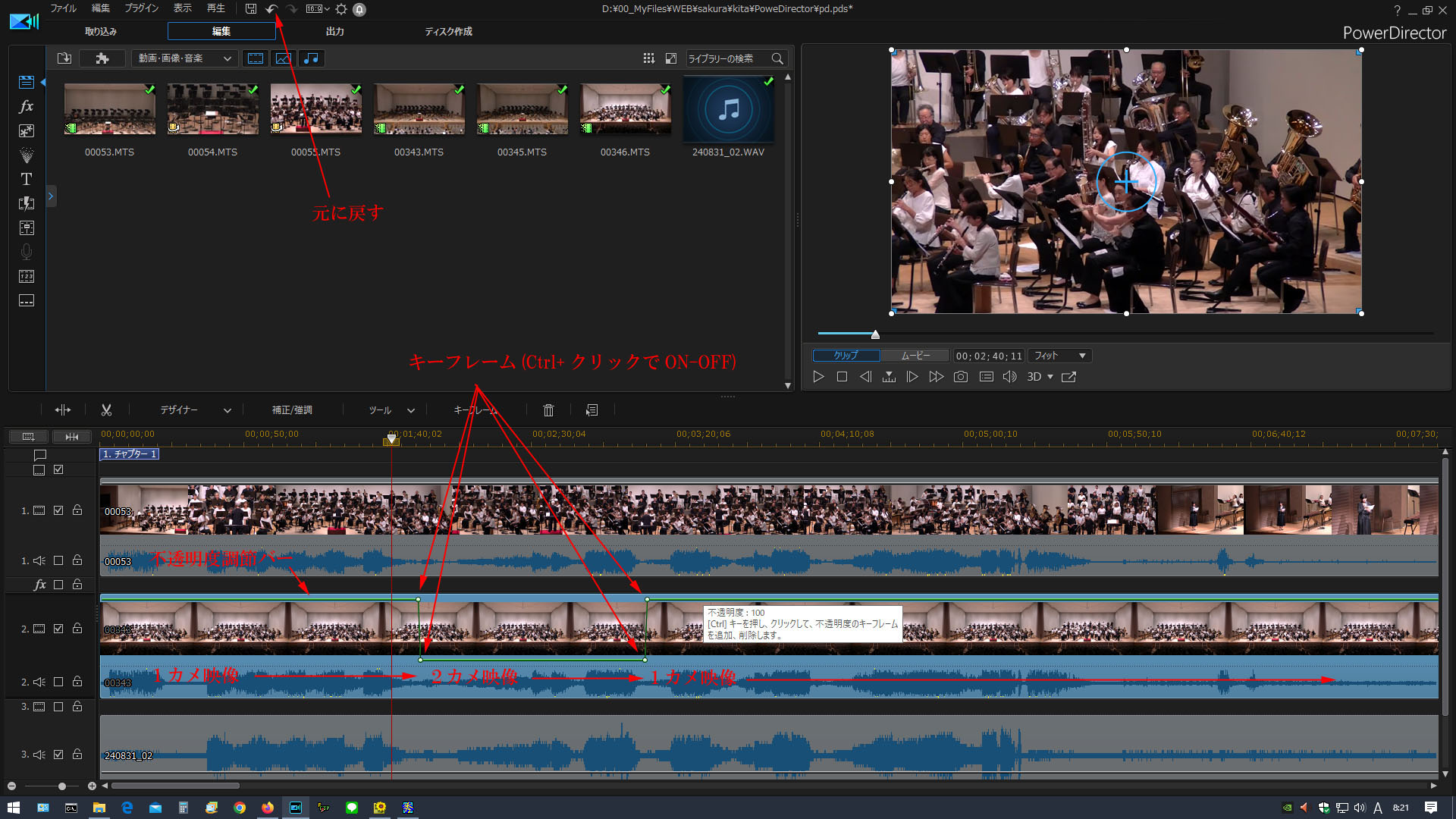

8. カメラワーク編集

8. カメラワーク編集

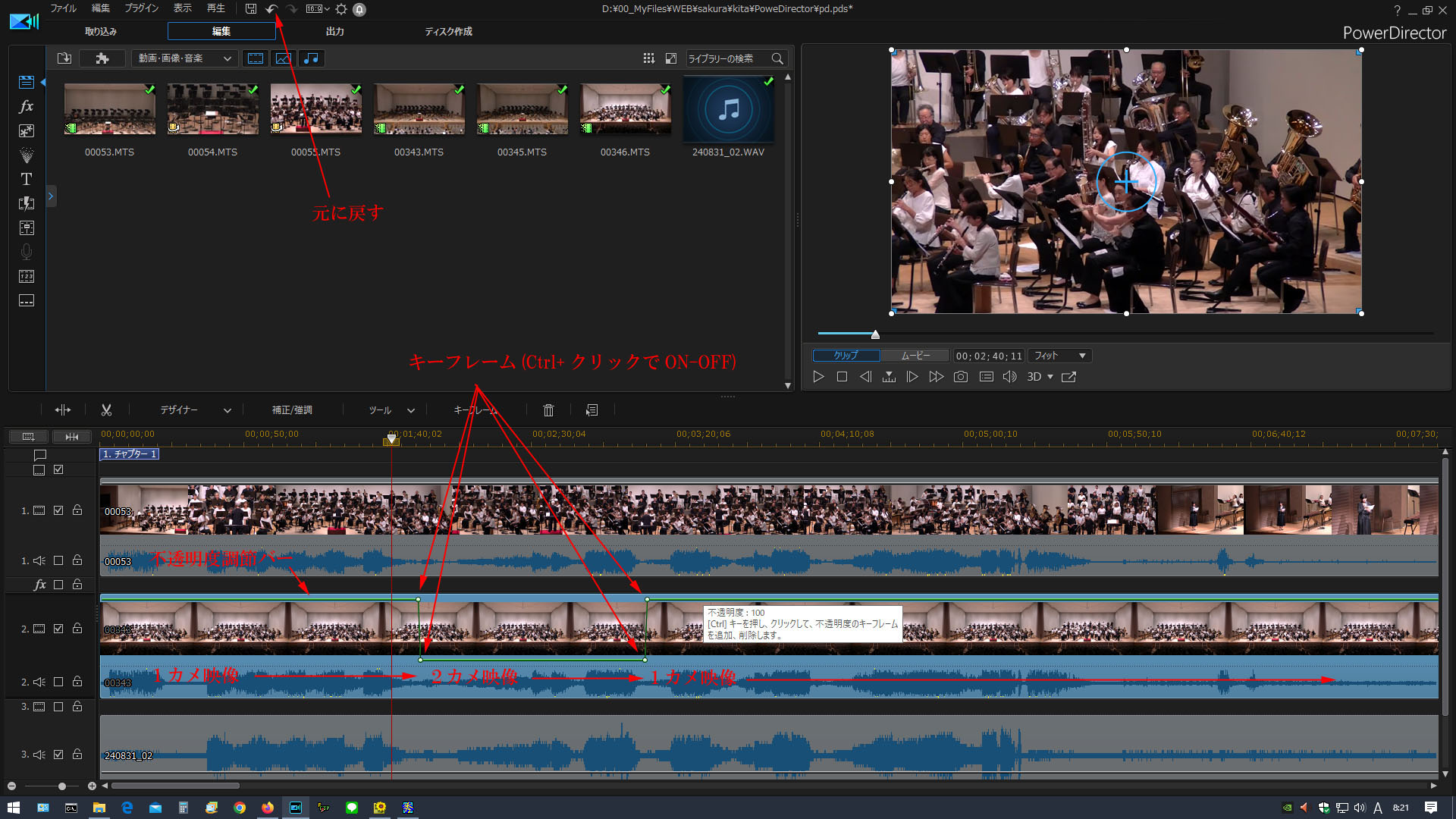

出力トラックの選択(不透明度調節)

ここからが演奏会動画編集のメイン、

曲にあわせてカメラ映像を選択します。

PowerDirectorでは、タイムラインの動画レイヤーの透明度を調整することで、最終的に見せる動画レイヤーを決定します

(カメラワーク編集)。

PowerDirectorのお約束

・それぞれのトラックの不透明度100%のときは、レイヤー上位のトラック映像が出力されます。

・不透明度ガイドバー上で[Ctrl+左クリック]するとガイドバーにキーフレーム(関節)が追加(削除)されます。

・キーフレームをマウスで上下して、不透明度を100〜0%に調節します。

(カメラ切り替えでは、0%、100%のみの切り替えが殆どです。切り替え度合で切り替えフェードを作れます)

この例では、全体映像固定カメラと、フリー撮影カメラの2台ですが、左右ミドルショット固定カメラ、指揮者用固定カメラなどカメラを増やすと、

より見栄えのする映像が作れます。

下はカメラワーク編集の終わった状態です。ここまでくれば完成も同じです。プロジェクトを必ず保存しておきます。

9. 編集によるズーム効果とパン効果

9. 編集によるズーム効果とパン効果

トラックのキーフレーム(クリップの属性)

固定カメラ撮影した映像を、編集段階で、ズームしたりパンしたりする効果を作ることができます。

ズームは映像をクロップ編集することで、パンはクロップした映像の表示位置編集することで作ります。

クロップでは、撮影画像を切り抜き表示画面に合わせるので、出力画素数よりクロップ部分画素数が少ないと映像が甘くなります。

FHDカメラ(1920*1080px)で撮影したものは、SD画質(720*480px)に対して約2.5倍までズーム効果を出せますが、

カメラと同じFHD画質に対しては有効画素数がなくなるので映像が甘くなるということです。

この場合は、4Kカメラ(3840*2160px)で撮影しておけば、約2倍のズーム効果まで出力画素数をもてることになります。

(1) ①編集トラックを指定-②キーフレームを表示-③クリップの属性を開く

(2) ズームやパンの開始位置にキーフレームを追加(位置と拡大率の2つ)

位置と拡大率は個別に設定できますが2つセットで追加するほうがよいです。

この時点では、その時間位置の現在の値が設定されます。(編集は効果開始位置と効果決定を決めた後に)

(3) ズームやパンの決定位置にキーフレームを追加(位置と拡大率の2つ)

時間目盛が大きくて短い時間間隔のキーフレームが重なる場合は、時間尺でマウスドラッグすると目盛を変化できます(右方向ほど短時間目盛に)。

開始位置と終了位置が決まればよいので、先に効果決定位置を設定し、追ってその手前に効果開始位置を設定するという逆の設定手順でもよいです。

(4) 効果開始位置(前のほう)は編集しません。それまでの設定をその時点まで固定するためです。

(5) 効果決定位置(後のほう)で決定する値を編集設定します。

着目キーフレームが変わった場合(キーフレームが黄表示)は、キーフレームをクリックして赤表示にしてから編集します。

(6) 効果の時間進行を変更したい場合(ゆっくり、速くなど)、キーフレーム間隔で調整します。

キーフレームはマウスドラッグで位置を変更できますが、位置と拡大率を同時に位置変更できません。

一方を変更したら組になるもう一方のキーフレームを合わせます(合うと黄表示が青表示になります)。

現在はテレビもUSBやSDカードのMP4ファイルに対応しているのでメモリにファイルコピーして配信したり、YouTubeの限定公開機能を使ってメンバー向けに配信したり

することが多くなり、以前のようにDVDやBDなどのディスクメディアで配信することは少なくなりました。動画ファイル形式はいろいろありますが、

H264-MP4形式が現在広く使われています。

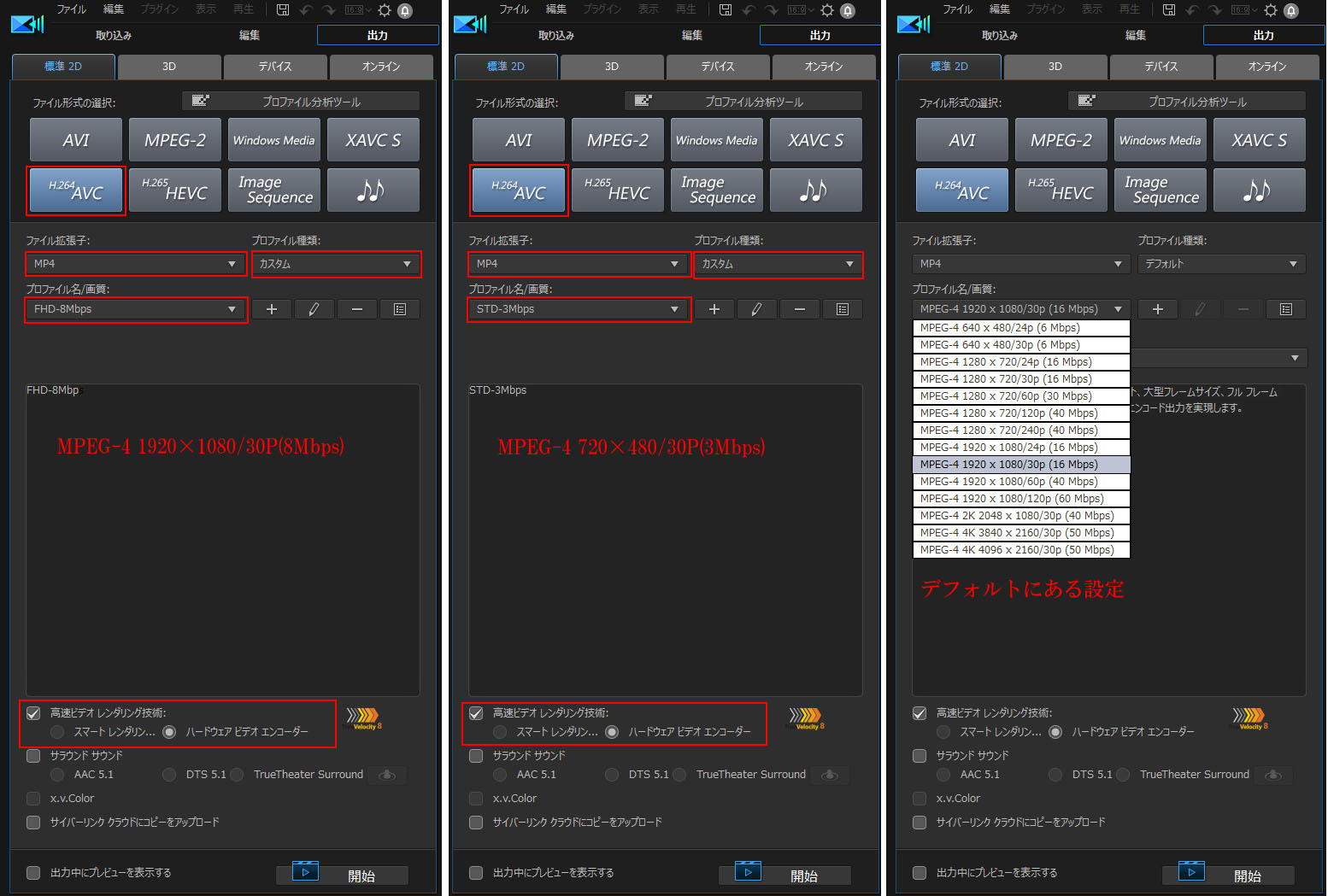

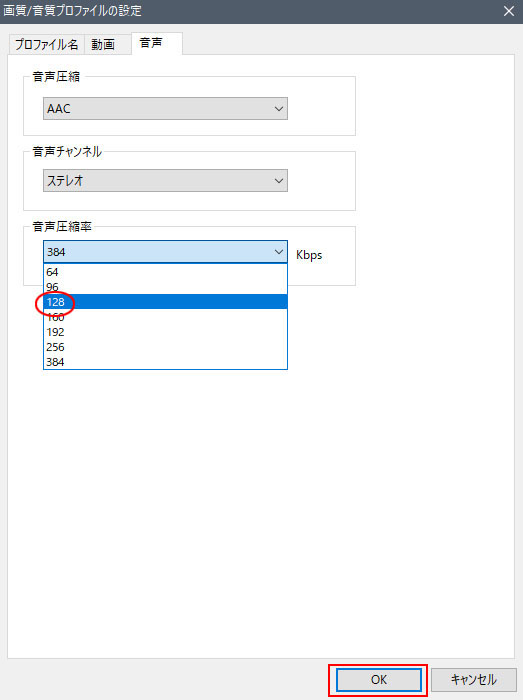

【H264-AVCファイル出力のカスタム設定】

デフォルト設定に無い

1920×1080/30P(8Mbps)FLHサイズと、

720×480/30P(3Mbps)STDサイズをカスタム設定しておきます。

FLHサイズはデフォルト設定に16Mbpsがありますが、8Mbpsで画質は実用十分でファイルサイズは1/2程になります。

STDサイズは、DVDなどで一般的なサイズ設定です。6Mbpsくらいなことが多いですが、3Mbpsで実用十分でファイルを小さくできます。

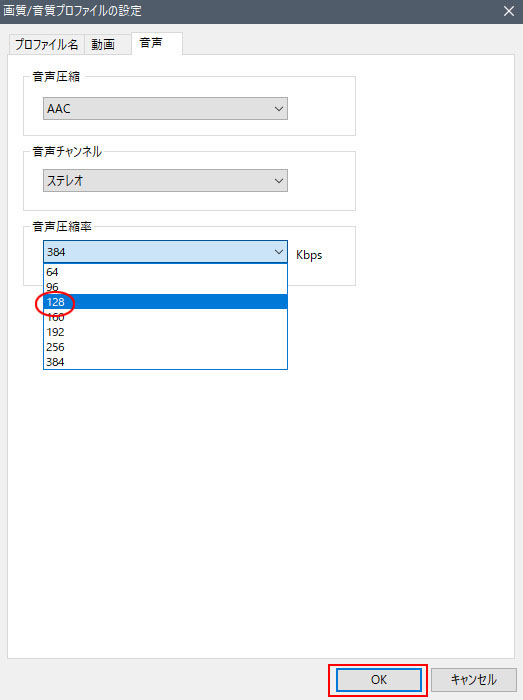

音声はどちらも128Kbpsくらいで実用十分です。デフォルトをみると384Kbpsですがここまで上げなくても十分でファイルサイズを小さくできます。

メモリ保存してテレビ視聴したり、YouTube配信、ネット活用したりするにはファイルサイズは小さいほうがよいと思います。

出力ページでの設定になります。アプリを開いた後、任意のメディアファイルを読み込み、タイムラインにセットすると、出力ページを開けるようになります。

1度設定すれば記憶され次回からはお好みを選択するのみとなります。

(1) MPEG-4 1920×1080/30P(8Mbps) の追加

最後に[OK]をクリックして設定完了

(2) MPEG-4 720×480/30P(3Mbps) の追加

最後に[OK]をクリックして設定完了

H264-AVC-MPEG4ファイル出力

.mp4の拡張子をもつファイルとなります。コンテナがMP4、コーデックがH264-AVC、音声がAACとなります。

動画ファイルは、拡張子が同じでもコーデックが違うと別物となるので、ややこしい出力名となっています。

動画ファイルはビットレートで品質が変わるとともにファイルサイズが変わります。

FHDサイズ(現在のテレビなど1920×1080pix)の場合、ビットレートは8Mbpsあれば実用十分と感じます。

STDサイズ(DVDなど720×480pix)場合は、3Mbpsあれば同様に実用十分と感じます。

同様に音声も128Kbpsあれば十分です。

これらの設定はPowerDirectorのデフォルト設定には無いので先にカスタム設定しました。

(1) FHD(1980*1080) 8Mbps

MP4 カスタム FHD-8Mbps を選択(無い場合は、前の説明に戻って設定)

開始ボタンをクリック

(2) STD(720*480) 3Mbps

MP4 カスタム FHD-8Mbps を選択(無い場合は、前の説明に戻って設定)

開始ボタンをクリック

* デフォルトには以下などがあります

(3) FHD(1980*1080) 16Mbps

画質アップしますがファイルが約2倍になります

MP4 デフォルト MPEG4 1920×1080/30p(16Mbps) を選択

開始ボタンをクリック

(4) STD(640*480) 6Mbps

DVD(NTSC)は720*480で3Mbpsです

MP4 デフォルト MPEG4 640×480/30p(6Mbps) を選択

開始ボタンをクリック

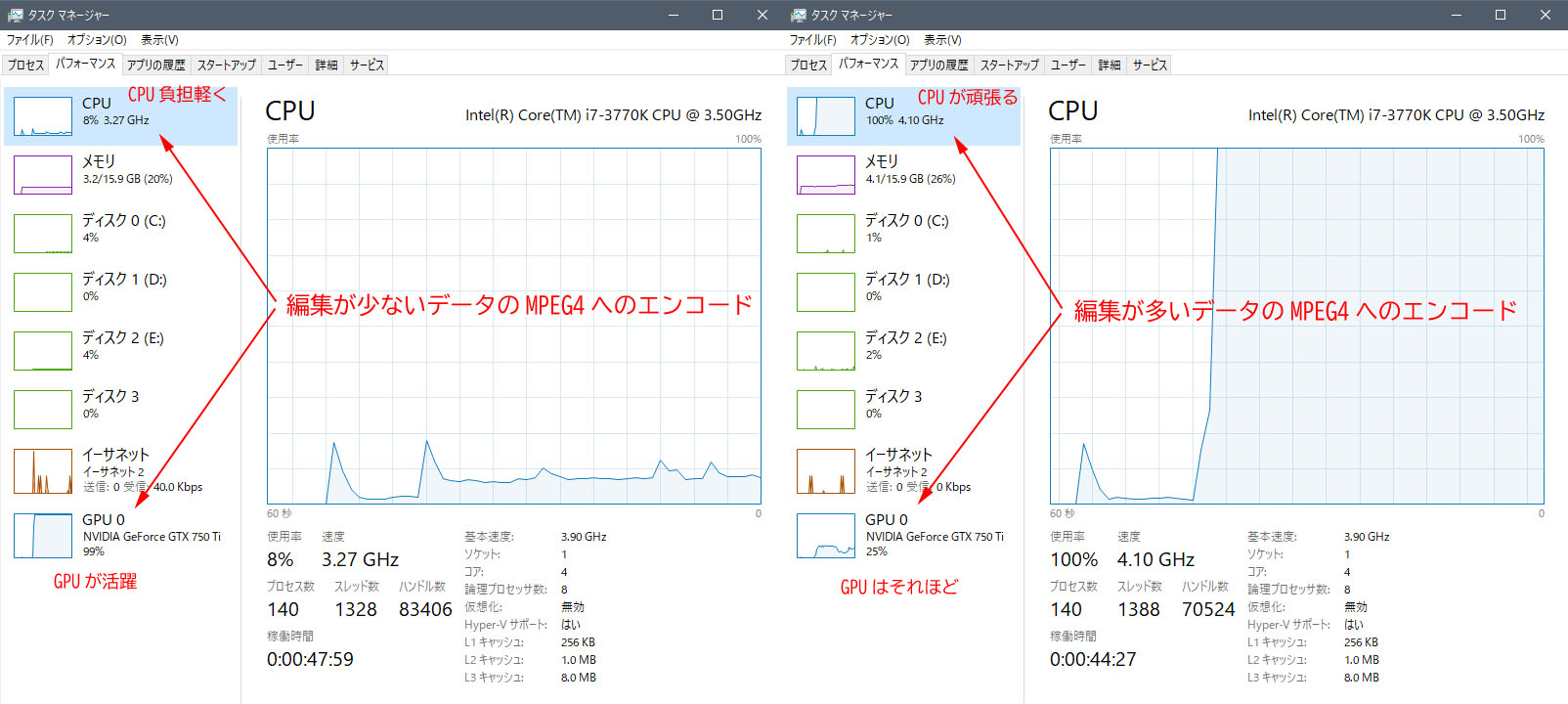

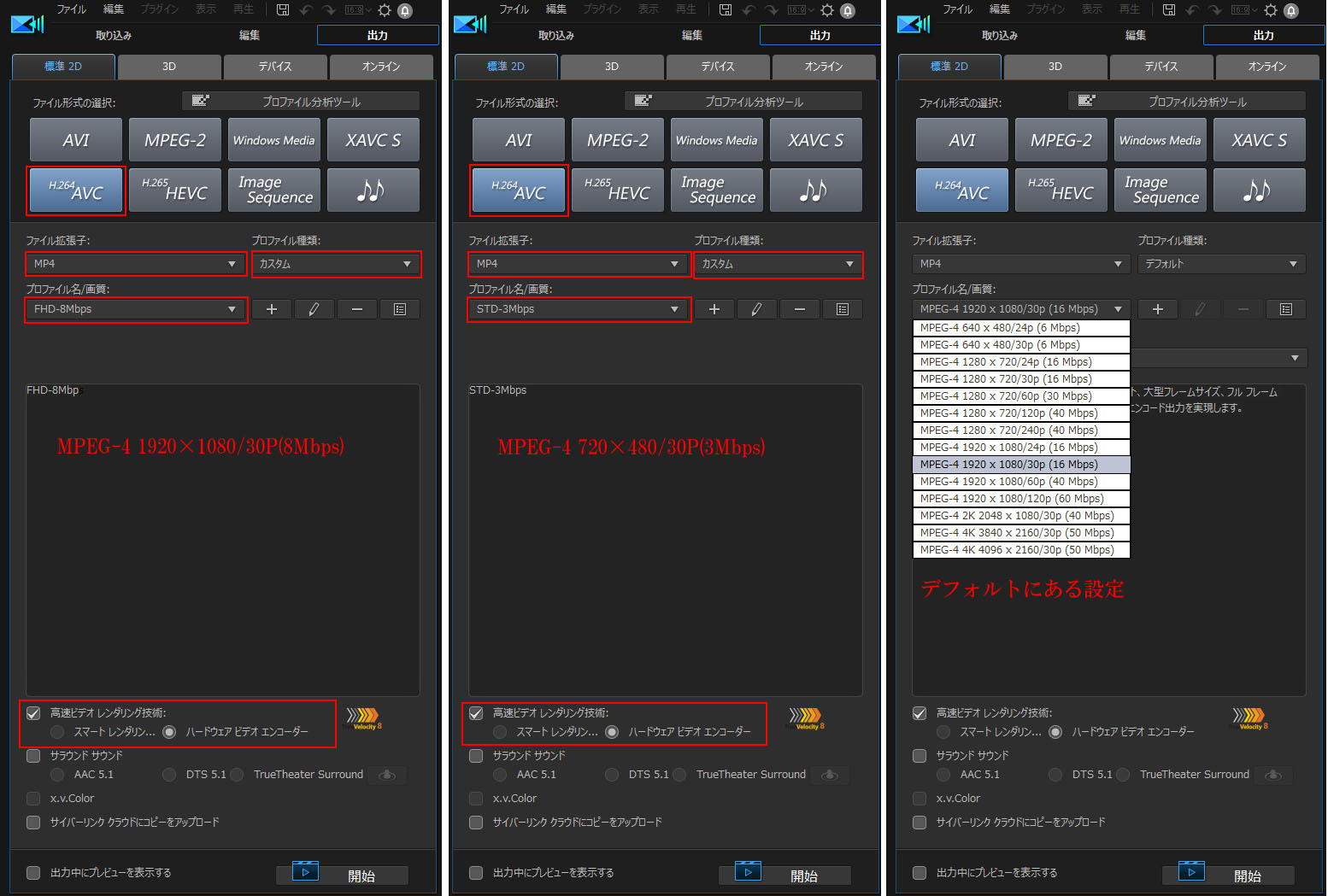

GPU実装でハードウェアビデオエンコーダーを使用するとMPEG4エンコード時間を短縮できます。

短縮の度合は編集内容によって変化します。元データに編集を加えず単純にMPEG4に変換するような場合はかなりの効果があります。

元データへの編集が多くなるとCPUがその処理をするので短縮度合は小さくなります。

また、MPEG4への変換でなく他の形式への変換の場合もCPUが処理する部分が多く短縮度合は小さくなります。

(1) FHDのMTSファイルデータから単純にAVC-MPEG4-FHD(16Mbps)に出力するに要する時間

Intel Core i7-3770Kのみ ... 実時間 × 0.43

Intel Core i7-3770K と GTX750Ti ... 実時間 × 0.15

Intel Core i7-3770K と GTX1650(TU106) ... 実時間 × 0.07

(2) 編集箇所の多いFHDのMTSファイルデータからAVC-MPEG4-FHD(16Mbps)に出力するに要する時間

Intel Core i7-3770Kのみ ... 実時間 × 1.46

Intel Core i7-3770K と GTX750Ti ... 実時間 × 1.27

FLH動画編集には、高画質ゲーム画面表示が求めるほどのGPU性能は要りませんが、編集中の快適表示やMPEG4エンコード時間短縮に必須のパーツです。

CPUはFLH動画編集であっても(ゲームで求める以上に)高性能であるほうがよいです。動画編集後のエンコード時は、殆どの処理にCPUがメインとなるからです。

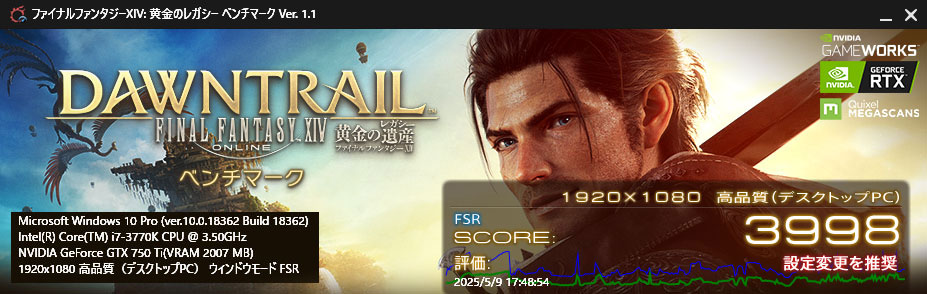

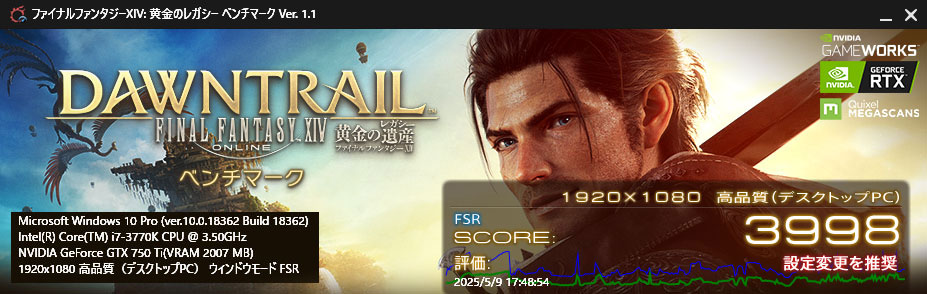

下は動画編集に便利に使っているNVIDIA GTX750TiのFF14ゲームベンチマークですが高画質表示は物足りない結果ですが、

単純な編集のMPEG4エンコードが多いので十分役立っています。

CPUは第3世代Core iですが、コアやスレッドが多いものにすると、上図のようなめいっぱいなっている処理が余裕になったり速くなったりするのかと想像します。

今のところ、編集が複雑でも実動画時間くらいの時間でエンコードできるので、現状維持中です。

完成した動画を、映像BD/DVD再生機で再生できるBD/DVDを作るために、

映像BD/DVD規格に合わせたデータを作ります。

これをBD/DVDに記録すれば、映像BD/DVD再生機で再生できるようになります。

1. 準備

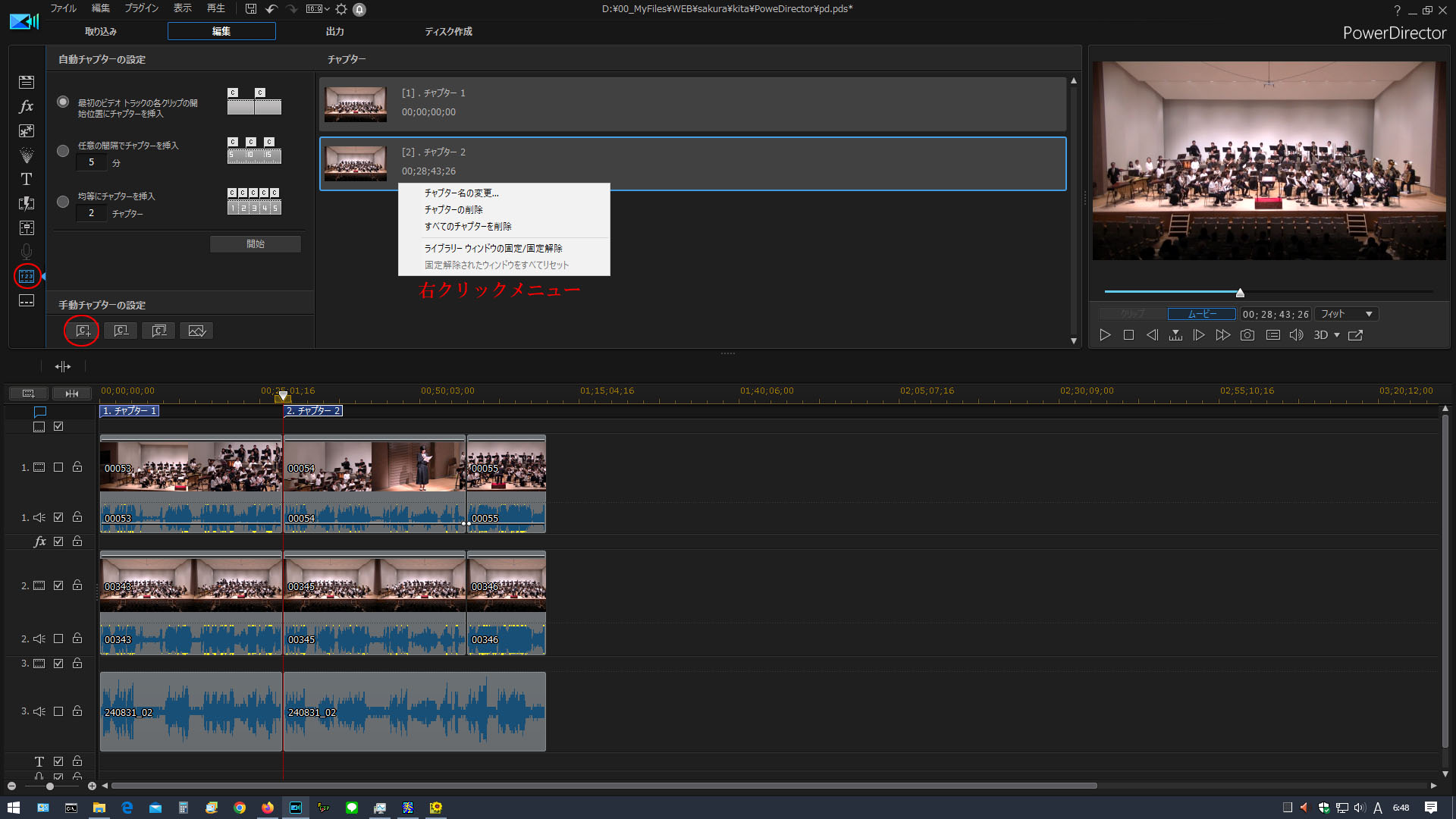

すぐにオーサリングにすすめますが、ディスク再生時「頭出し」ができないと不便なので、

頭出しのためのチャプターを設定しておくと便利です。「編集」画面に戻りチャプターを設定します。

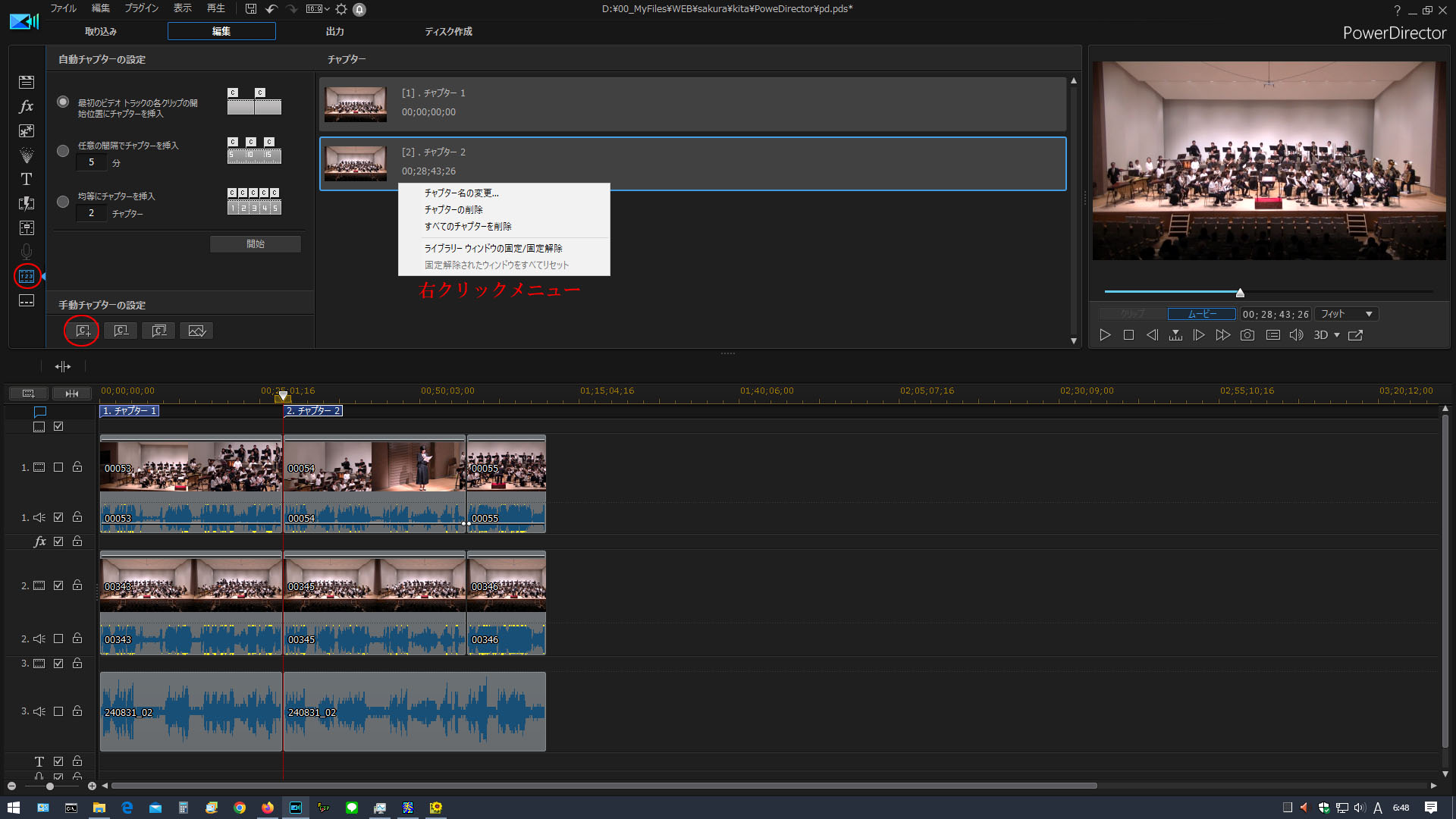

(1) チャプタータブを開く

(2) タイムラインカーソルをチャプターを入れる場所に置く

(3) チャプター追加アイコンをクリック

(必要なだけ(2)(3)の操作を繰り返す)

*チャプター名を曲名などにしたいときは右クリックメニューから編集できます。

DVD/BDの再生のときにディスクメニューを作りたい場合は編集しておくと便利ですが、

チャプターで頭出しができれば必要十分と感じ、オーサリング手順を簡略にできるので、

ここではディスクメニュー省略の形で説明をすすめます。

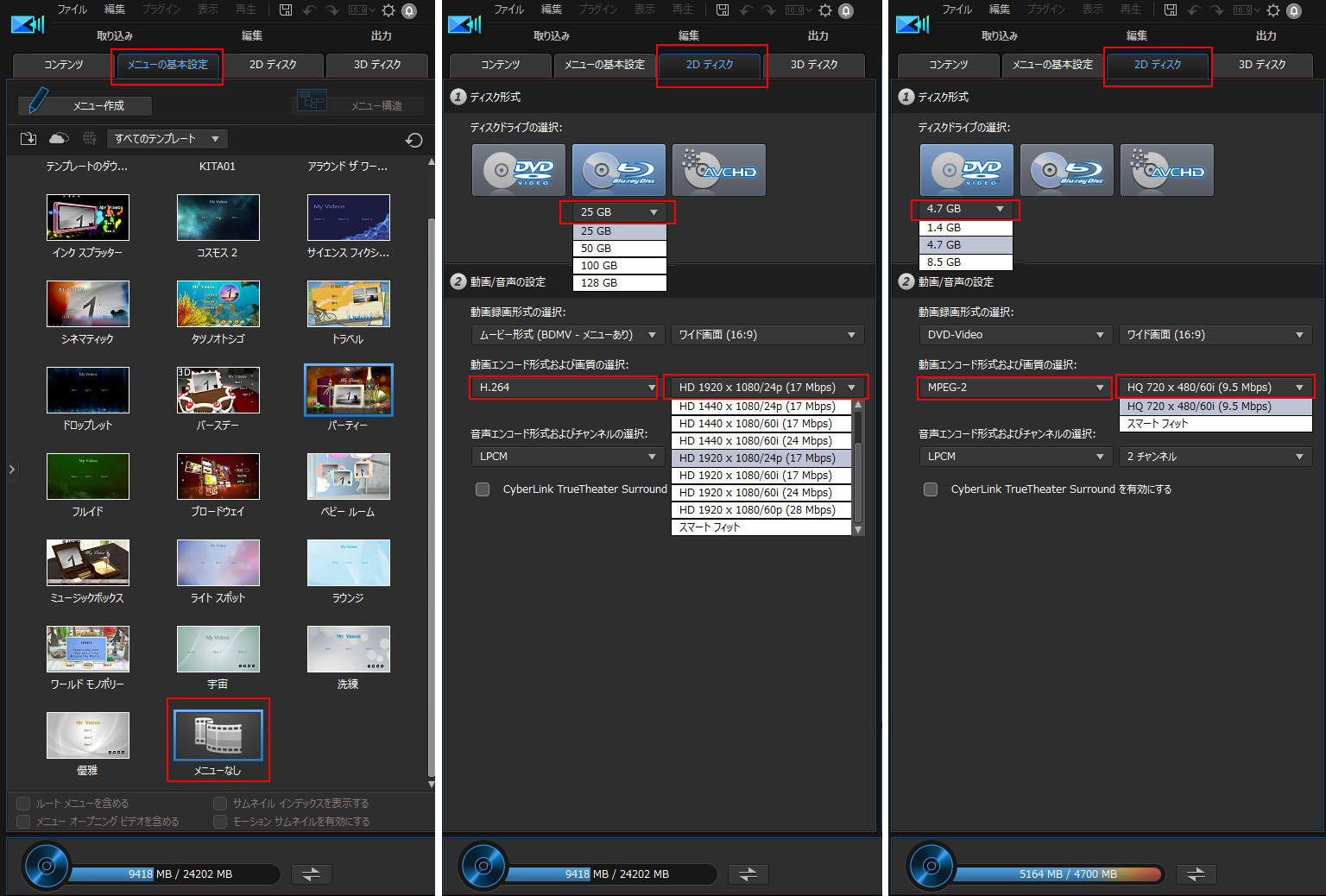

2. ディスク作成(オーサリング)

2. ディスク作成(オーサリング)

ディスク作成画面に戻ります

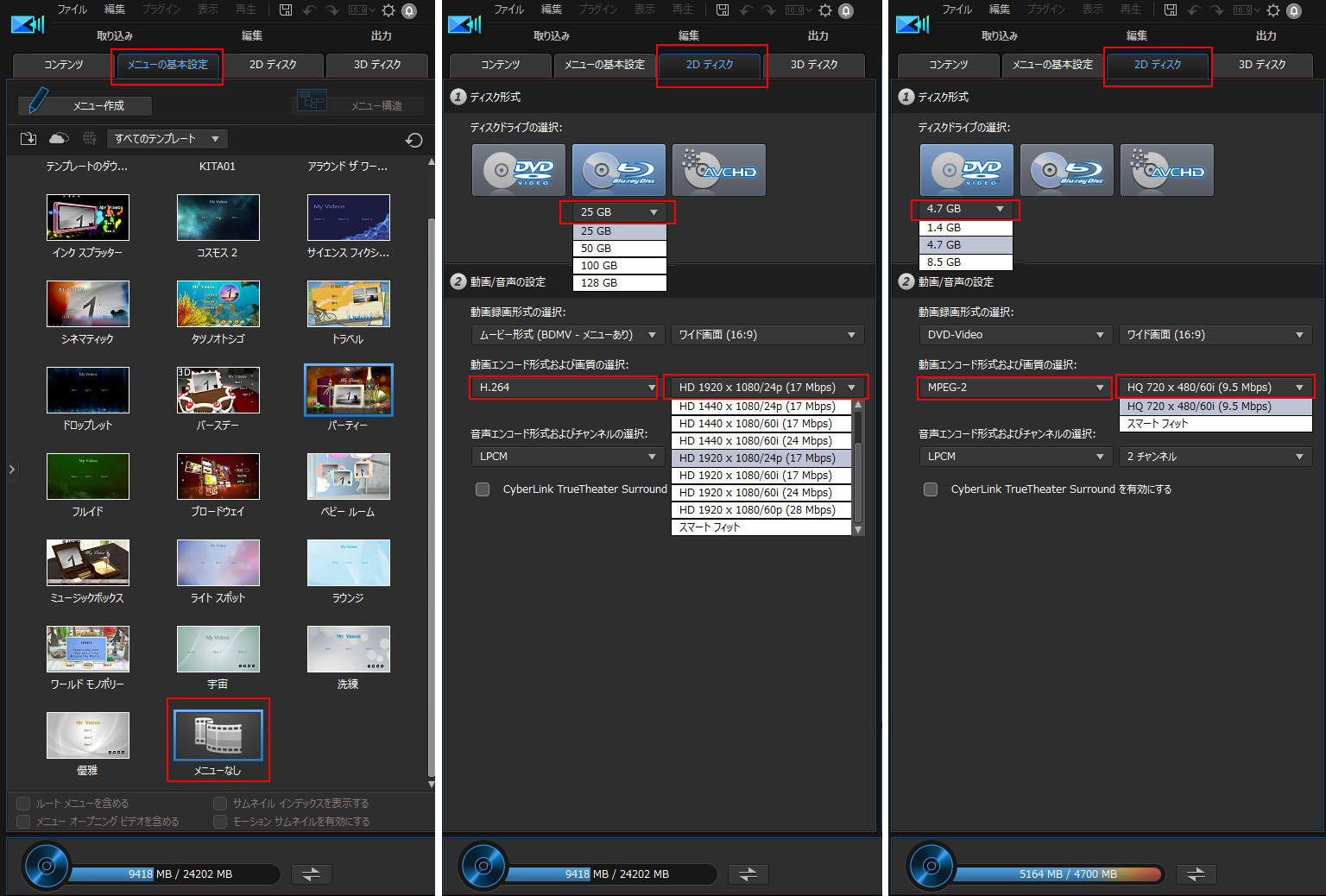

(1) メニューの基本設定タグでメニューなしを選択(全てのページに適用)

(2) 2Dディスクタグを選択

① BDの場合

[H.264] 25GB / HD1920×1080/24p(17Mbps)

25GBを超える場合は、スマートフィットを選択するか、容量の大きいディスクを選択する

② DVDの場合

[MPEG-2] 4.7GB / HD720×480/60i(9.5Mbps)

4.7GBを超える場合は、スマートフィットを選択するか、容量の大きいディスクを選択する

DVD書き出しの補足

一般的なDVD-Rは4.7GBですが、2時間ほどの動画の場合ビットレートが高いと収まらないことが多いです。

以前は2枚にしたものですが、最近は片面2層の8.5GBのDVD-Rも買いやすくなっていますので、

メディアが手に入り易い場合は8.5GB設定でよいです。

マニアックになりますが、8.5GB設定で書き出し、その後「DVD Shrink」というソフトで4.7GBに収まるよう圧縮するという方法もあります。

「DVD Shrink」の圧縮はオーサリングでスマートフィットで圧縮書き出すより圧縮率を高められ画質がよいことが多いからです。

(3) プレビューで確認(チャプターのあたり具合など)

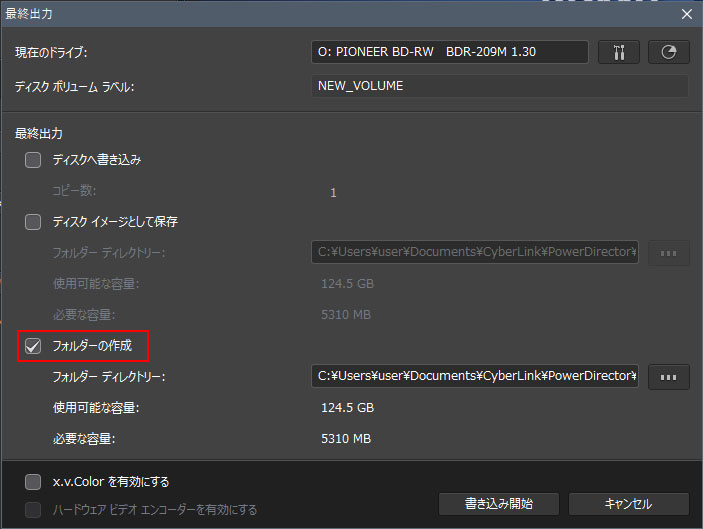

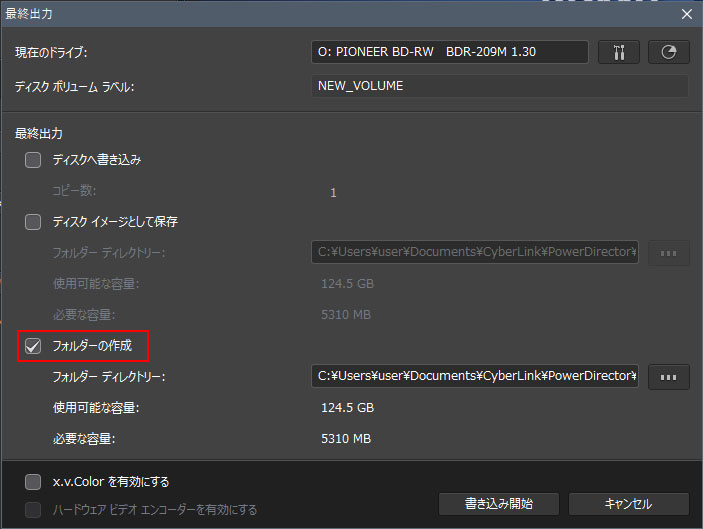

(4) 2Dで書き込み

ディスクへは書き込まずHD(SD)の書き込み用フォルダに書き込む

(書き込みが速く、バックアップにもなる)

(5) 書き込み開始

(6) 書き込み完了

① BDの場合

書き込みフォルダに[BDMV]と[CERTIFICATE]というフォルダが作られ、[BDMV]の中に動画データ等がある。

この2つのフォルダをBDに書き込めば映像用ディスクが完成する([BDMV]だけでもよいことが殆ど)。

② DVDの場合

書き込みフォルダに[VIDEO_TS]と[AUDIO_TS]というフォルダが作られ、[VIDEO_TS]の中に動画データ等がある。

この2つのフォルダをDVDに書き込めば映像用ディスクが完成する([VIDEO_TS]だけでもよいことが殆ど)。

この例では、全体映像固定カメラと、フリー撮影カメラの2台ですが、左右ミドルショット固定カメラ、指揮者用固定カメラなどカメラを増やすと、

より見栄えのする映像が作れます。

この例では、全体映像固定カメラと、フリー撮影カメラの2台ですが、左右ミドルショット固定カメラ、指揮者用固定カメラなどカメラを増やすと、

より見栄えのする映像が作れます。