デジカメとPhotoshopによるネガフィルムのデータ化

2022.4.15

サンプルに適当な3原色(赤緑青)が入り経年退色のあるネガからのデジタイズ

1981年フジカラー

[1] デジカメ

[1] デジカメ

35mmフィルムの場合、実画面で1200万画素程度確保できれば十分。

センサーが小さいと1ピクセルのデータの質が落ちるのでフォーサーズ、APSC、フルサイズがよい。

6×6版以上は、良質な3600万画素以上が必要です。

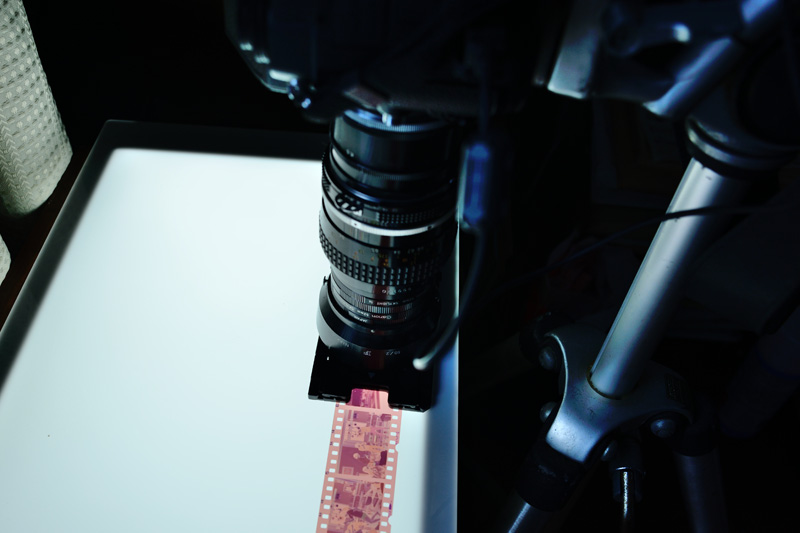

[2] 接写リングと解像のよいレンズ

35mmフィルムの接写では、一般的なレンズの最短距離ではたりませんので接写リングが必要になります。

レンズは一般的な標準レンズで十分ですが、解像のよい接写用レンズが適当です。

[3] 三脚(接写スタンド)、シャッターリモコン(レリーズ)

カメラの固定に三脚や接写スタンドが必要です。手でシャッターを押すとぶれるのでシャッターリモコン(レリーズ)も必要です。

セルフタイマーでもよいですが手間がかかります。

[4] トレーサー(光源)

光源としてトレーサーがあると便利です。

[5] フィルム押さえ

フィルムを平面にするためのフィルム押さえが必要です。硬い紙で自作も簡単です。

[6] 水準器

カメラの水平を確認するため(フィルム台も)。

[7] リモコンシャッター、シャッターレリーズ接写はデリケートです。フィルム台とカメラの平行ずれは、ゆがみや部分ピンボケを生みます。

接写は、スローシャッターとなり、また画角も狭いので少しのぶれが影響します。一眼レフではミラーショックも気になりますからミラーアップ撮影ができればミラーアップ撮影します。

これらが無ければ短いセルフタイマーで代用できます。 |

|

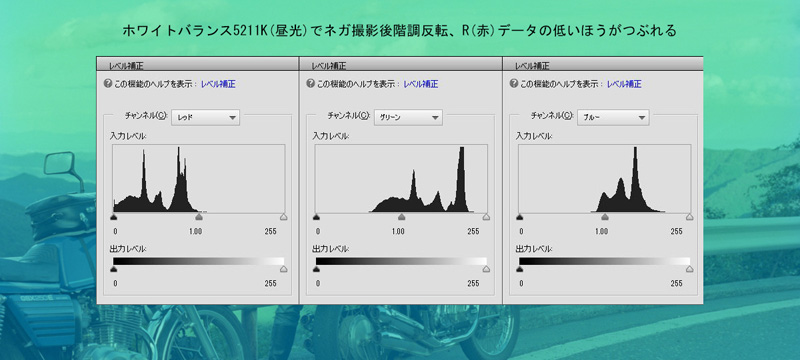

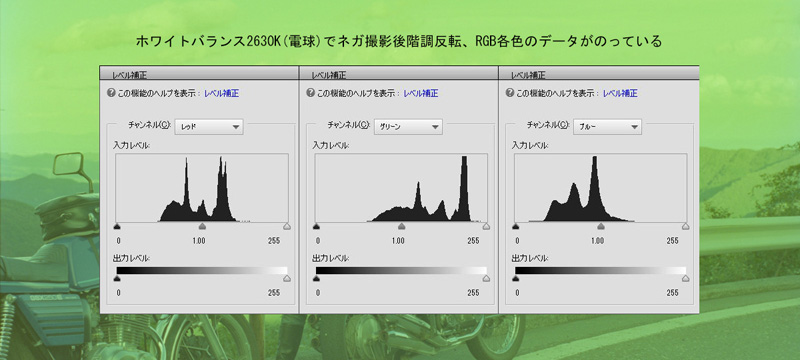

ネガをポジ化するのは、撮影後、画像処理ソフト(Photoshopなど)で、ネガの階調反転後、RGB3原色のバランスとりという手順になりますが、ホワイトバランスを低めにしておくほうが赤のデータが低くなりすぎず都合がよく、RGBそれぞれのヒストグラム配置もバランスよくなり、正しくポジ化しやすいです。   |

|

ピントはデジカメのディスプレーで拡大し、フィルム粒子にあわせます。

(2) ISO感度ディスプレーで拡大できなければファインダー用の拡大マグニファイヤーでもよいです。厳密なピント合わせが必要です。

ISO感度はできるだけノイズの少ないISO100など低感度を使います。

(2) 絞り値

絞りは、F5.6~F11くらい。

(4) 露光私はF8を使うことが多いです。フィルム中心とフィルム周辺のわずかな距離差や、フィルム面のわずかな高低差への対応のため。

[1] ポジフィルムの場合

ベストバランスの露光とします。

[2] ネガフィルムの場合

ネガの場合は、ベストバランスよりややアンダー気味のほうへヒストグラムが出るようにします。反転すると逆にややオーバー気味となるようにするためです。

その状態でRGBバランス調整すると、ややアンダーになりバランスしてきます。

接写の場合、ISO感度と、絞り値から最後に露光が決まります。速いシャッターはきれないことが通常です。ですから、しっかり固定したり、リモコンシャッターを使ったりします。接写リングを使うとオート機能は使えなくなることが多いです。試し撮りして、ヒストグラムや撮影画像をチェックしてよいところを探ります。 フィルムよりデジタルデータのほうがダイナミックレンジが広いので、撮影フィルムの露光誤差はデータ編集時に調整できます。 私は、よい露光状態のフィルムで決定して、撮影中はそのままです。もちろん、一枚一枚調整すればベストです。 私の場合、トレーサーの明るさの限界で ISO200で1/15秒、F8くらいとなります。 |

|

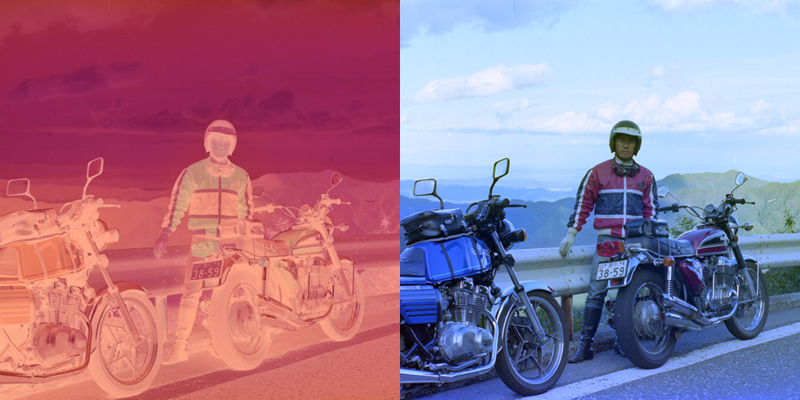

私が使っている Photoshop Elements13 では、[フィルター][色調補正][階調反転] というメニューになります。 ネガはオレンジ色ベースですので、ここではまだ正しい色調になりません。上のヒストグラムに示されたように 緑(G)の強い画像になります。RGBのデータは正しく記録されていますが、それぞれの出力バランスがとられていない状態です。

|

|

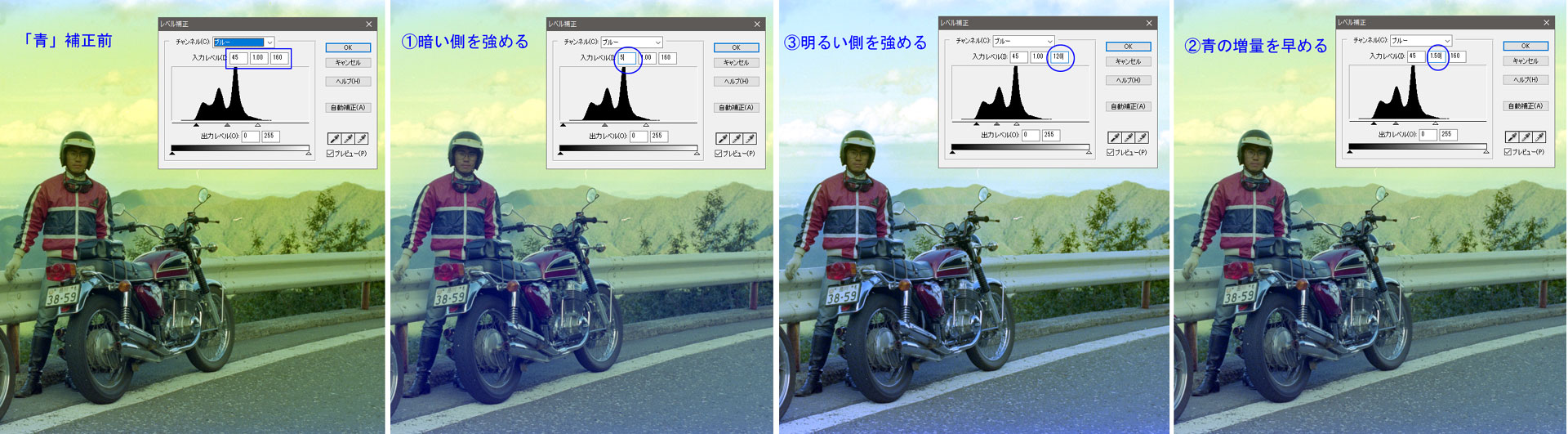

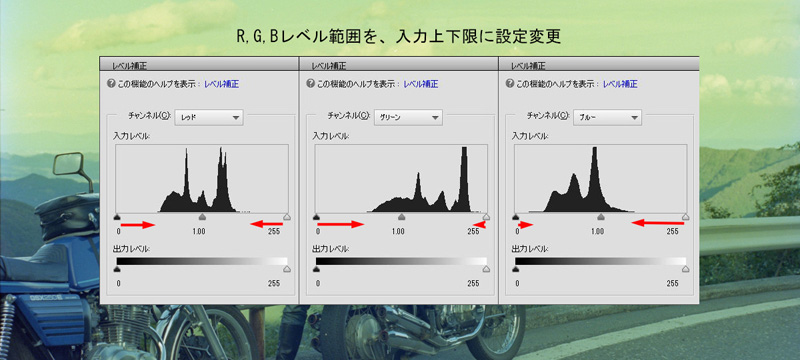

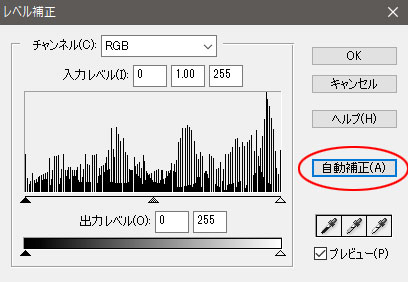

RGB3原色バランスを調整します。 ヒストグラムにバランスしていないRGB出力をバランスします。 調整作業としては、フィルム撮影データのRGBそれぞれのレンジの「下限~上限範囲を、デジタル下限~上限範囲データ範囲に拡張する」というものになります。 手動でRGBバランスする方法と、画像編集ソフトの自動機能を使う2つの方法があります。 (1) 手動で行う

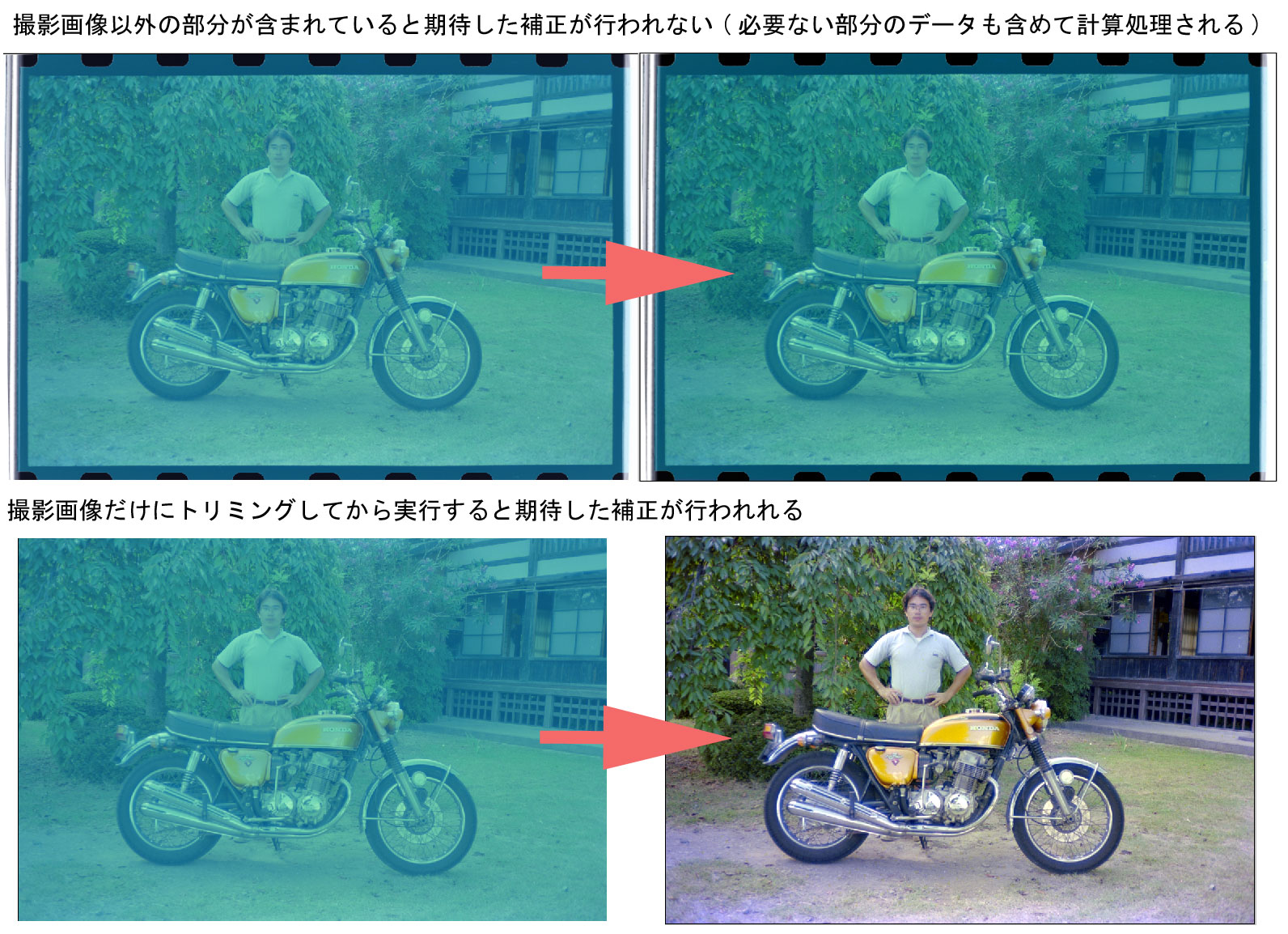

(2) 自動で行う  自動で行う場合は注意点があります。フィルムを複写した場合、撮影画像の外のフィルム自体の画像が入っていると自動調整が期待通り機能しません。

撮影画像以外の部分の入力値も自動処理されるべきデータとして計算処理に加えられるからです。「自動補正」を使う場合は、撮影部分だけにトリミングしてから使います。

自動で行う場合は注意点があります。フィルムを複写した場合、撮影画像の外のフィルム自体の画像が入っていると自動調整が期待通り機能しません。

撮影画像以外の部分の入力値も自動処理されるべきデータとして計算処理に加えられるからです。「自動補正」を使う場合は、撮影部分だけにトリミングしてから使います。また、自動補正後、色合いを調整するには「グレーポイント」を選択し、画像を目で確認しつつ、画像の中間輝度部分を指定クリックし、色合いのよいところで決定します。 手動の場合は、①黒部分指定、②白部分指定、③グレー部分指定(何か所か試しよいところで決定)、の順でバランスしていきます。

ここまでして終了した画像が下の画像です。

サンプルで示した画像は、退色がありますので、まだ[レベル補正]を終了できません。終了してしまうとRGB出力範囲が決定されてしまい補正しづらくなります。 補正が満足またはほぼ満足な場合は、[レベル補正]を終了します。少々の色補正はこの後でも可能です。 [OK]をクリックして[レベル補正]を終了します。 |

|

赤いウェア、青いタンク、山の緑という3原色に近い色がすべて入っていて、フィルムの退色があるという、 調整用サンプルに向いた元画像を選びました。

|

|

退色のあるネガの場合は、自動補正はありませんので、上で説明したような画像処理が必要となります。

|

上の説明と同じようにPhotoshopで3原色のレベル調整をし、その後シャドウ部分を明るくしたのが下の画像です。

KFS-14WSでネガスキャン後退色補正したデータ こだわらなければKFS-14WSで十分です。デジカメと接写の準備があれば質のよいデータ化が可能です。 参加しているNPOでネガからJPGに変換する作業をこの手順でしたものがあります https://photos.app.goo.gl/PzxkM5QtXnQvjqFV7 |

グレーポイント指定で補正

グレーポイント指定で補正