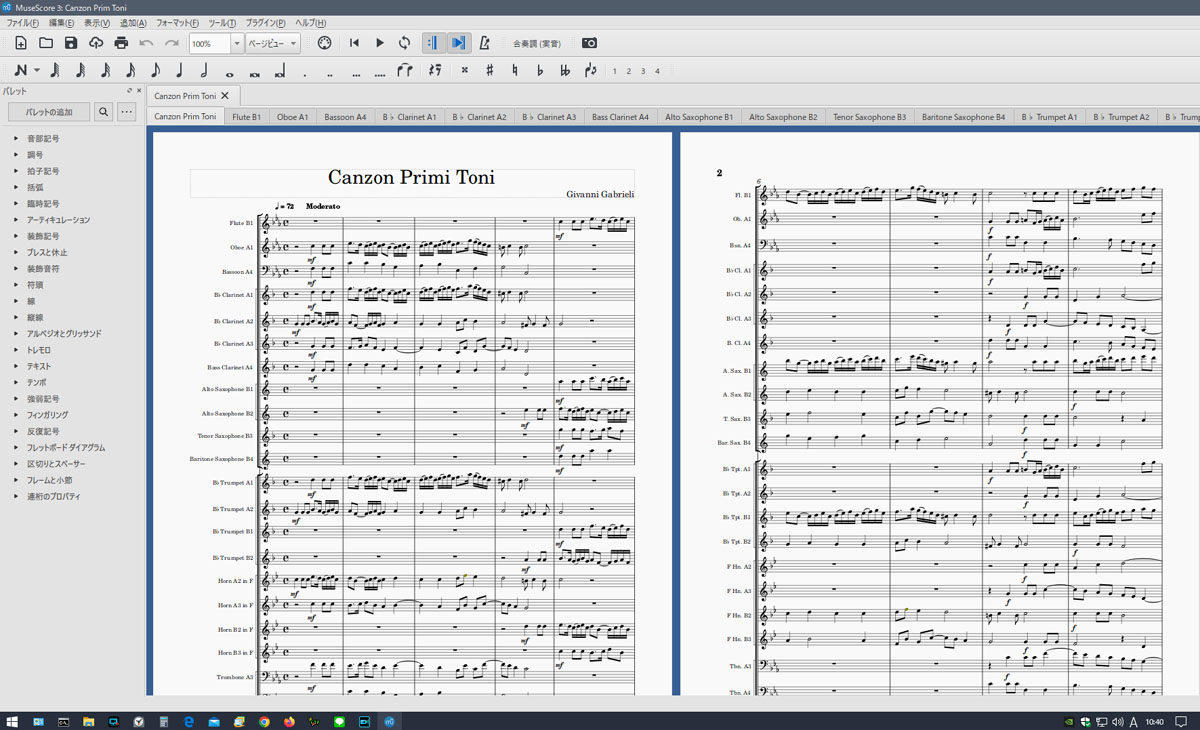

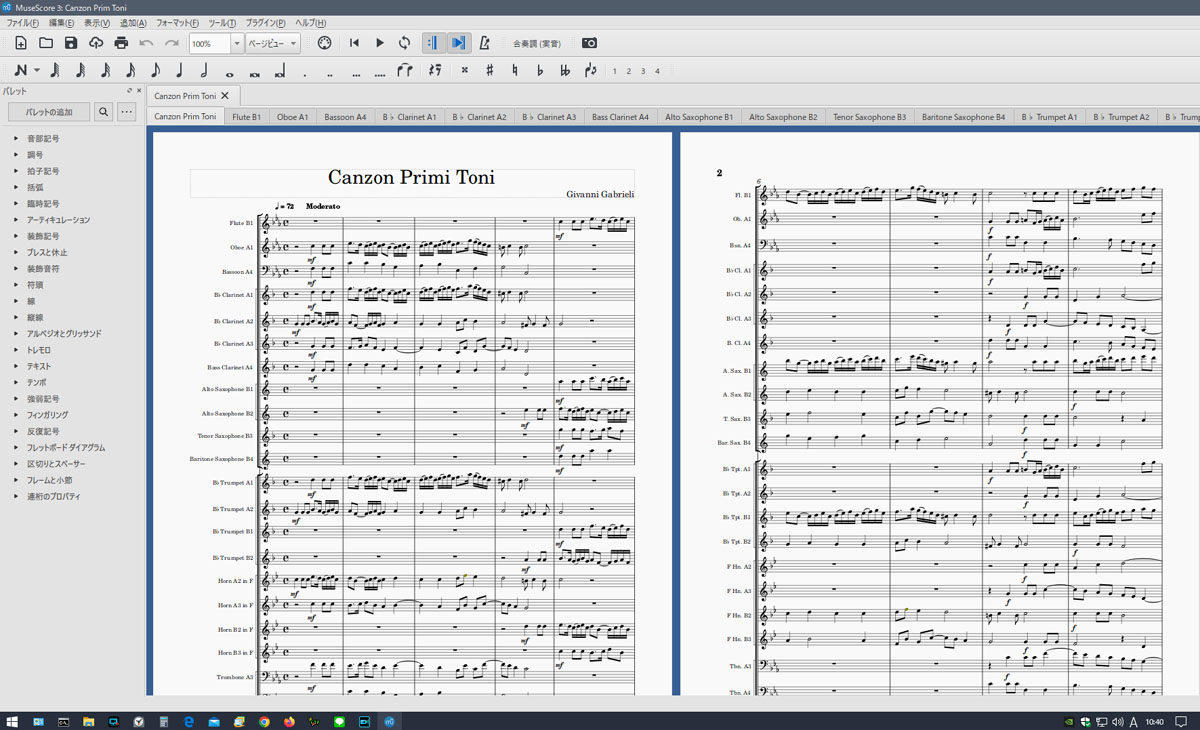

これが無料というのが信じられない楽譜作成ソフト。ピアノ譜からオーケストラスコアまで殆どの演奏形態に対応。

スコアを作ればパート譜も精製されます。シンセサイザー音ですがPCの音源を使った楽譜再生機能もあります。

難点は多機能すぎて、ちょっと使わないと使い勝手を忘れてしまうこと。自分のための備忘録します。

MuseScoreの入手

MuseScoreは

公式サイト https://musescore.org/ja からダウンロードできます。

いろいろな環境用のものが用意されています。私は少し古いヴァージョン3(64bit Windows用)を使っています。

【1】アプリ起動時のスタートセンター表示をOFFに

[編集]-[環境設定]-[一般]-[スタートセンターを表示する] → チェックを外す

【2】プログラム開始状態の設定

[編集]-[環境設定]-[一般]で設定

「空の状態」、「最後のセッションの継続」、「新しいスコアで開始」、「スコアで開始」(デフォルト)

から選択

【3】小節番号の表示/非表示

[フォーマット]-[スタイル]-[小節番号]-[小節番号]のチェックをON/OFF

編集中に小節番号を削除した場合は、その小節のプロパティの小節番号モードが「常に隠す」となるので、

小節の右クリックメニューから「小節のプロパティ」を表示し、そこで「自動」を設定する。

【4】ページ番号の表示/非表示

[フォーマット]-[スタイル]-[ヘッダー,フッター]

ここで、ページ番号の表示/非表示などを設定できます。

【5】楽器名を英語表記に

ソフトの言語環境を日本語にすると、スコアに楽器を新規追加したとき。楽器名も日本語設定されます。

これをユーザーが編集設定する環境は無いので、英語環境用楽器名ファイルを、

日本語環境用楽器名ファイルに名前変更して実現します。

① C:\Program Files\MuseScore 3\localeフォルダを開く。

② instruments_ja.qm を「ここにコピー」または名前を変更

③ instruments_ja.qm を「削除」

④ instruments_en_GB.qm(またはinstruments_en_US.qm)を「ここにコピー」

⑤ コピーしたinstruments_en_GB.qmの名前をinstruments_ja.qmに変更

【1】音符入力

マウス操作だけにによる楽譜入力は、手際が悪かったり時間がかかったりするので、ショートカットを使います。ショートカットキーはカスタマイズもできます。

① 音符入力

N ... 入力ON/OF

2 ... 32分音符

3 ... 16分音符

4 ... 8分音符

5 ... 4分音符

6 ... 2分音符

7 ... 全音符

. ... 付点(ON-OFF)

+ ... タイ

② 音程入力

C ... ド

D ... レ

E ... ミ

F ... ファ

G ... ソ

A ... ラ

B ... シ

↑ ... 上げる(半音きざみ)

↓ ... 下げる(半音きざみ)

0 ... 休符

[BS] ... 直前入力削除

*従前入力から近い位置に入力されるのでオクターブ違いの場合はマウスで一度指定する。

【2】 小節を広げる/狭める

} (Shift+]) ... 小節を広げる

{ (Shift+[) ... 小節を狭める

【3】表示操作

マウススクロール... ページ上下移動

Alt+マウススクロール ... ページ左右移動

Ctrl+マウススクロール ... 拡大縮小

Home ... 先頭ページへ

End ... 最終ページへ

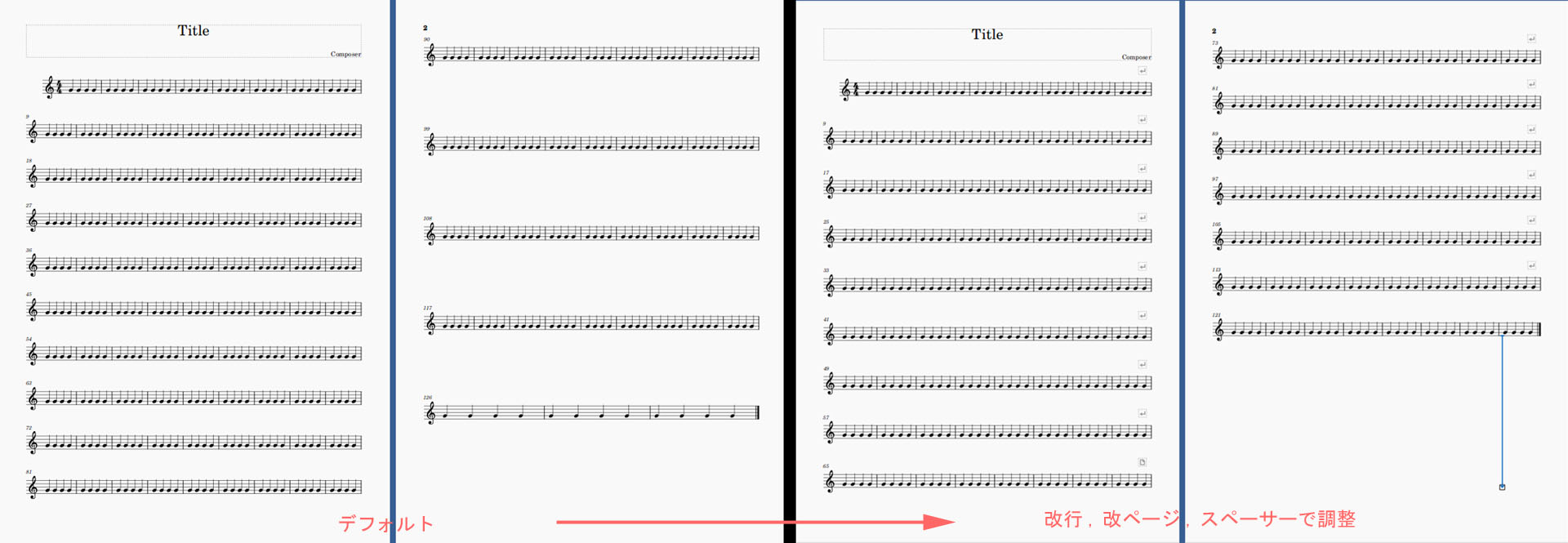

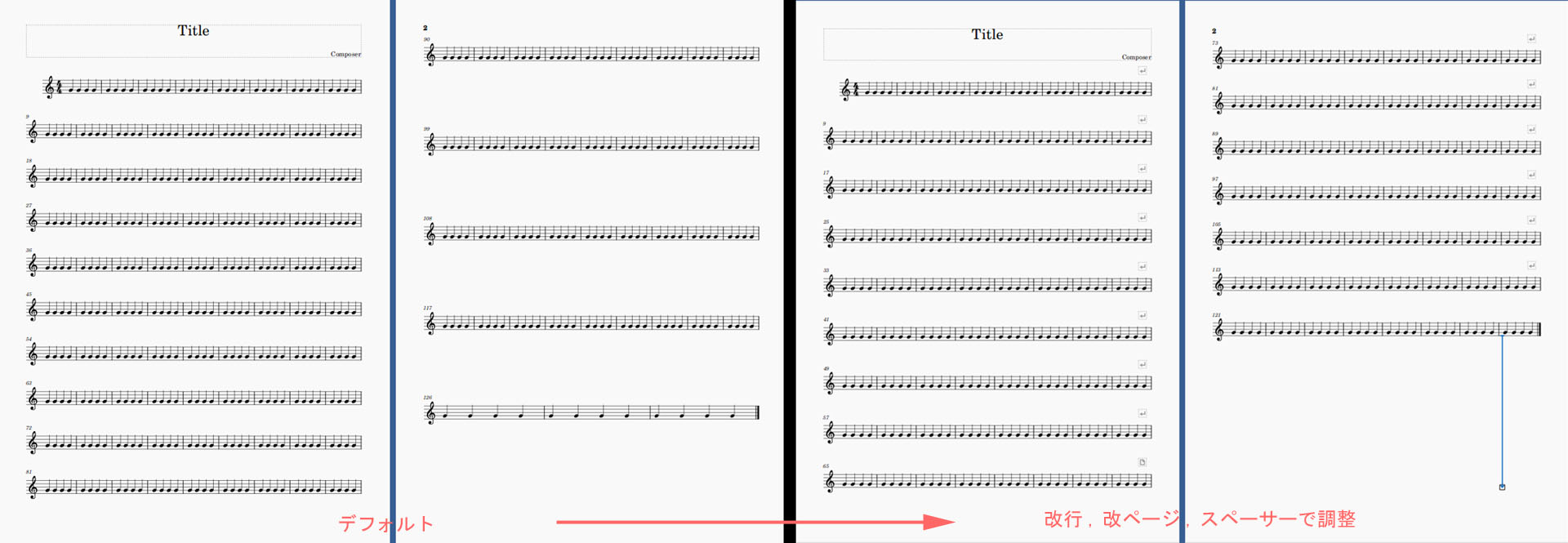

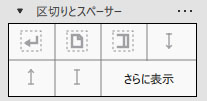

【4】改行・スペース調整

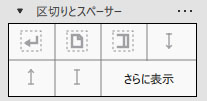

五線の改行やスペース調整は、画面左パレットの

「区切りとスペーサー」のアイコンから行います。

MuseScoreは、ページ段数、段間は自動設定されますが、調整が必要なことはあります。そのときは、このメニューの機能を使って調整するのが簡単です。

挿入したアイコンはDeleteキーで削除できます。

改行,

改ページ

セクション区切り(楽章区切りなど)

スペーサー...五線の下部、上部、段間のスペース調整します。小節数が少なく、

自動調整で段間が狭かったり広かったりした場合にこれで調整します。

改ページ後の段数が少なく前ページより段間が広くなったときは、最終段とページ下部のスペースを広げることで段間が狭まり前ページと同じに調整できます。

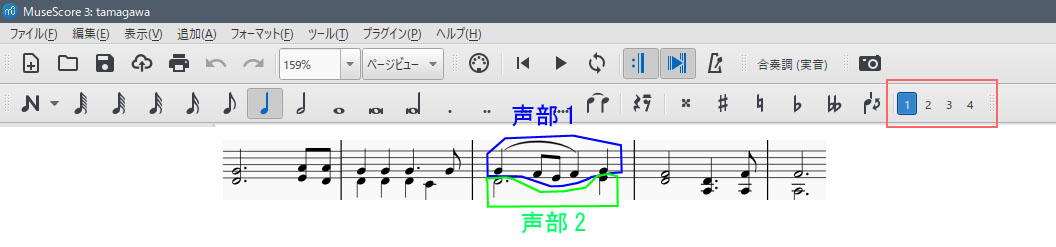

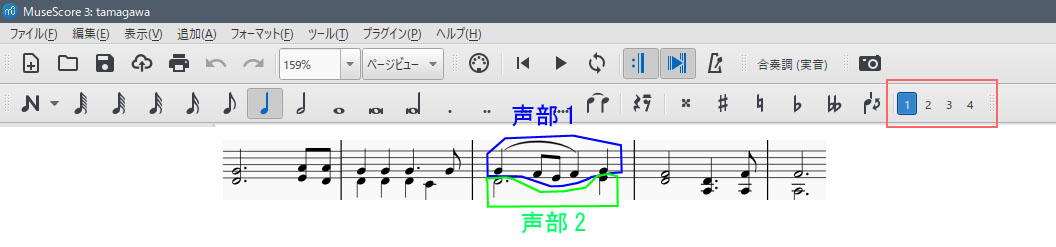

【5】声部編集

ピアノ譜や複数パート譜などで、リズムが違う声部を入力するときは、声部を切り替えて入力します。

(同じリズムで複数声部となる場合は、同じ声部のまま音符入力できます。)

【6】インスペクタ

[表示]-[インスペクタ]

編集中の要素の細かい設定状況を表示すると同時に、それの編集ができます

よく使うのは、小節表示モードや、テキストの大きさ、文字揃えなど

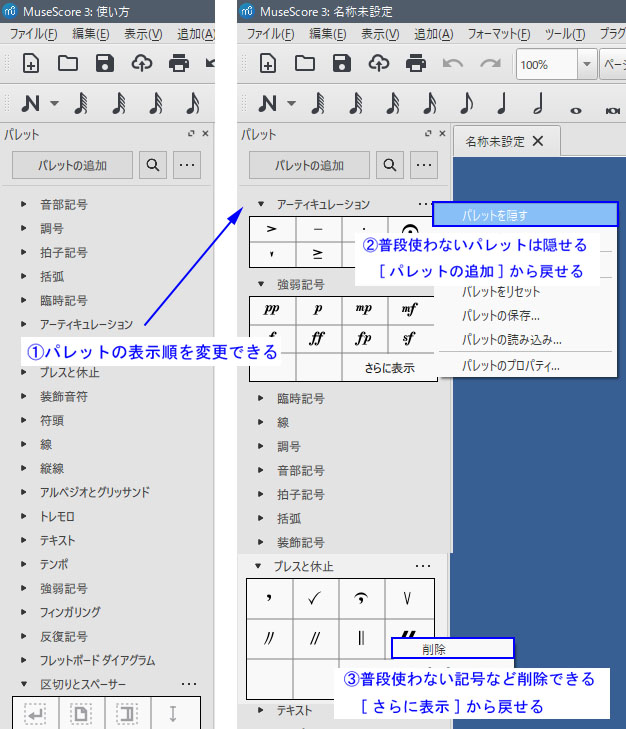

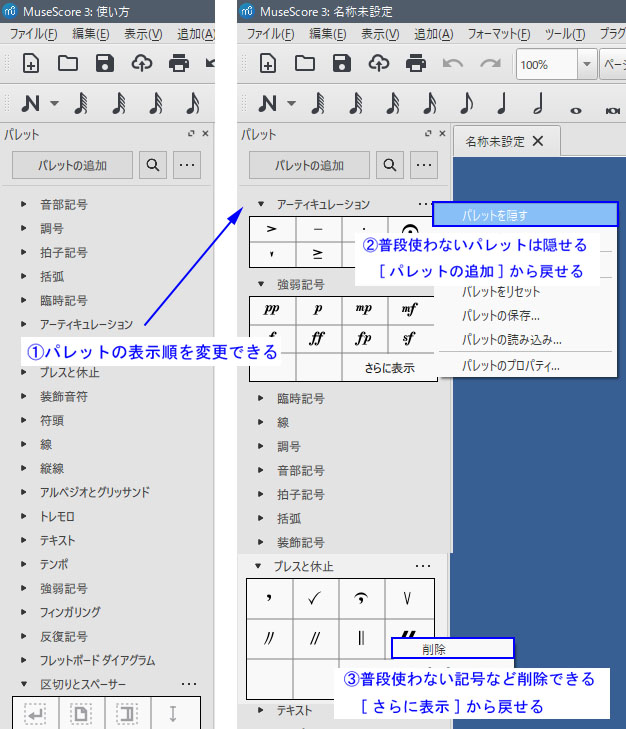

【7】パレット設定

楽譜編集で使う画面左のパレットはカスタマイズできます。

①パレット項目表示順

パレット項目は、ドラッグで移動できます。よく使うものを上にしておくと使い勝手がよいです。

②パレット項目を隠す

あまり使わないパレット項目は、[…]から隠してパレットを整理できます。「パレットの追加」からまた戻すことができます。

③記号の削除

あまり使わない記号は右クリックメニューから削除できます。「さらに表示」からまた戻すことができます。

【8】ショートカットキーの割り当て

[編集][環境設定][ショートカットキー]からショートカットキーをカスタマイズできます。私はいくつか設定しています。

# ... #

" ... ナチュラル

! ... ♭

【1】スコアへの楽器の追加/削除/表示順変更

[編集]-[楽器]から

・追加したときに楽器名が日本語(カタカナ)になるのが気になるときは、このページの環境設定【5】をする。

・スコアの楽器表示順は、ここの楽器順が反映されるので、スコアでの表示順を変更したいときは、ここの順を変更する。

【2】スコア表示の楽器名の編集

スコアの楽器名をクリックして表示される、「譜表/パートのプロパティ」を編集

【3】パート譜シートの生成と再設定

パート譜シートは、スコアテンプレートから作業した場合は設定されていますが、空白状態からスコアを作った場合は設定されていません。

また、スコアテンプレートから作業しても楽器の追加や削除をした場合すぐには反映されず、再設定が必要です。

[1] 新規パート譜シートの生成

[ファイル]-[パート]から

「全てのパート」で全てのパート譜が生成されます。

※パート譜シートの表示順は、ここで設定できます。

[2] テンプレートスコアから編集し楽器の追加削除をした場合

[ファイル]-[パート]から

① 表示されているパートを一旦全て削除します。

②「全てのパート」で全てのパートを設定します。

このとき、追加/削除したパートがパート譜シートに反映されます。

※パート譜シートの表示順は、ここで設定できます。

【4】フィンガリング テキスト追加

Ctrl+Alt+F のショートカットから

初心者用に音符に対するフィンガリングを追加するなど。

音符読みをフリガナづけしたいときにも使えます。

【5】フレームの挿入

Ctrl+Alt+F のショートカットから

フォント、文字の大きさ、文字揃え編集などのために、インスペクタを表示して作業すると便利です。

① 垂直フレーム

五線間にスペースを作ります。曲名、作曲者名の表示など。

テンプレートのタイトル枠や、[追加]-[テキスト]-[タイトル]を追加したときも、

垂直フレームが設定された中にタイトル、作曲者などのテキスト要素が設定されています。

② テキストフレーム

フレームの入り方は、垂直フレームと同じですが、曲の説明など、長文を書く場合は、テキストフレームが向いています。

③ 水平フレーム

小節間にスペースを入れます。

あまり使いませんが、楽章間の説明を入れたり。楽章を変えるときは、セクション区切りを入れるので、

説明が必要な場合は、そこに垂直フレームを入れたりするので、使う機会は少ないかもしれません。

五線の改行やスペース調整は、画面左パレットの

「区切りとスペーサー」のアイコンから行います。

五線の改行やスペース調整は、画面左パレットの

「区切りとスペーサー」のアイコンから行います。 改行,

改行,

改ページ

改ページ

セクション区切り(楽章区切りなど)

セクション区切り(楽章区切りなど) スペーサー...五線の下部、上部、段間のスペース調整します。小節数が少なく、

自動調整で段間が狭かったり広かったりした場合にこれで調整します。

改ページ後の段数が少なく前ページより段間が広くなったときは、最終段とページ下部のスペースを広げることで段間が狭まり前ページと同じに調整できます。

スペーサー...五線の下部、上部、段間のスペース調整します。小節数が少なく、

自動調整で段間が狭かったり広かったりした場合にこれで調整します。

改ページ後の段数が少なく前ページより段間が広くなったときは、最終段とページ下部のスペースを広げることで段間が狭まり前ページと同じに調整できます。